阴阳与道的关系(阴阳道的意思)

导语:如何理解道?如何理解阴阳?

中国古代的古人,在对自然界的探索和实践中,提出了一种方法用以总结和归纳规律,就是找出事物所具有的共性,把这个共性的部分,或是规律,或是其表现出的性质,以某个符号来表现。这个方法,古人称之为“推类比象”

例如燃烧的火焰和太阳,普遍具有温暖,炎热,向上的属性,所以古人认为,这二者其内在一定有一个固有的属性推动火焰、太阳的产生。所以火焰、太阳同属“阳”这一类,同时应该有一种“阳”的力量造就了这两种事物,这种力量被命名为为“阳”的象。

这么说或许有点抽象,来细致的掰扯一下“阴、阳”的由来。

目前对“阴、阳”这两个字的来源,大致有两个说法。

一个是根据《说文解字》里的解释:

“阴,闇也。水之南,山之北也。从阜,侌声。”

“山南为阳,水北为阳”

阜表示一种土山,在甲骨文中已经出现,如下面列出的图:

综合一下什么意思呢,就是古人观察到,一座山丘,有一面“向阳”有一面则是“背阴”,这两者共存,又互相转化,所以认为“阴阳”最早的概念是从这种“向阳”与“背阴”所造的字,其概念也是差不多时候成型。

我前两年去青城山旅游时,在麻姑池曾经拍下一幕很有意思的景象,早上的青城山顶刚下了一场雪,屋顶上落满了雪,上午时分,阳光照在屋顶上,一半照到阳光的屋顶雪已经化了,另一半还有薄雪,正好形成一幅自然所成的“阴阳”图景。

还有我今年坐飞机的时候,从飞机上往下看到的山峦中,向阳面和被阴面,不得不说,古人讲的很贴切。

这是一种解释,还有另一种解释,则认为“阴阳”来自于古人对日月升起,昼夜轮替这个现象的观察和总结。

《周易参同契》里就有说:易者,象也。悬象著明,莫大乎日月。

日月这两个光源,是古人在自然界所观察到最明亮,最高远,最亘古不变,也是让古人最先产生对时间概念的标识,可以看看甲骨文时期的“阴、阳、日、月”这几个字,就可以看出其中确实是有某种关联的。

阳:

日

阴

月

从甲骨文可以看出,确实“阴阳”这两个字,首先和“日月”是有关的,其次和“阜”也就是山丘遮挡所形成的的“向阳面”和“背阴面”也是有关系的。

前面已经说了古人的思维方法,那么在古人观察中,认为有一个规律最普遍,适用范围最广的,就是在某一个整体中都具有“对立”和“变化”的属性。

例如以“天”为一个整体时,“昼、夜”的轮替,或者说“日、月”的交替,就是一种对立,但同时两者又会互相转化。

古人发现,这种固有的属性普遍几乎所有的万物,可以适用几乎所有的规律,例如人的“生、死”,地势的“高、低”,感觉上的“寒、热”

在《子平真诠》里有说:

“天地之间,一气而已。惟有动静,遂分阴阳。有老少,遂分四象。老者极动静之时,是为太阳太阴;少者初动初静之际,是为少阴少阳。有是四象,而五行具于其中矣。水者,太阴也;火者,太阳也;木者,少阳也;金者,少阴也;土者,阴阳老少、木火金水冲气所结也。”

这也可以看做是古人的一种宇宙成型的观点,天地间最初只有先天一炁,这一炁如果毫无变化,则毫无变化,混沌未分,渺渺茫茫,这一炁有了变化,就有了“动静”,如此就有了“阴阳”的对立,这动静的变化是在不断转化的,自然就有刚开始动,也有动到力竭而归于静止之时,这新的阴阳,又可划分为“少阳,太阳,少阴,太阴”

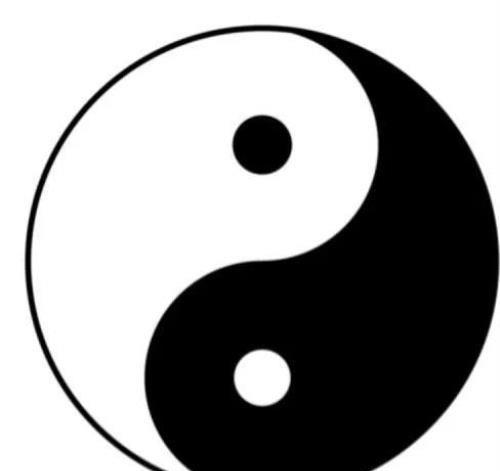

宋朝时,将这个总结为一幅“图景”

最下端,阴发展到极点,阳开始初生,从少开始增多,逐渐发展到阴阳均衡,然后发展到阳鼎盛,阴则已经衰落,然后开始重生。

在更早时期的《道德经》中,也曾阐述这种变化:

“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和”

古人再总结一下,在“阴、阳”这两个被古人提取出的事物内在的要素上推演出一些新的规律。

1“阴阳同构”

2“阴阳互根”

3“阴阳互化”

4“阴阳互斥”

同构,既是说同一事物中,往往是由两个对立的属性同时构成,不会有一个事物具有单一且不可分割的属性,如果有,那么说明这个事物超出了变化本身,是独一的,具有超乎万物之上的属性,在道家,将这种生于万物之先,不可表示的纯一状态称为“道”

在《道德经》里描述为:

“有状混成(郭店楚墓版用“有状混成”我个人觉得比后来的“有物混成”更贴切)先天地生,寂兮、寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。”

这里的“独立而不改”,“周行而不殆”就可以理解我前面所说。

《庄子》大宗师里,也有一段描述得道之人:

参日而后能外天下;已外天下矣,吾又守之,七日而后能外物;已外物矣,吾又守之,九日而后能外生; 已外生矣,而后能朝彻;朝彻而后能见独;见独而后能无古今;无古今而后能入于不死不生。杀生者不死,生生者不生。其为物无不将也, 无不迎也,无不毁也,无不成也。其名为撄宁。撄宁也者,撄而后成 者也。

要注意的是,这里描述的“见独”是外古今,不死不生。我们一般理解的“长生不死”是“有生而无死”,这不是这里描述的这个超乎两者之上的超然之态,所以“有生无死”理论上是违背“阴阳”的变化与转化规律的。

后世佛教借了这个概念,有禅师做佛偈:

有物先天地,无形本寂寥,能为万象主,不逐四时凋。

阴阳互根,是说阴阳之间互为其根,如冬至这天白昼最短,夜晚最长,从这天开始,白昼的时间逐渐增长。又如夏至这天夜晚最短,白昼最长,从这天开始,白昼逐渐变短,夜晚逐渐增长。,这两者是互相在对方发展到极点时才开始转化的。

阴阳互化,是说这两种对立往往是互相转化的,如昼夜的转化,又如前面所说的向阳面与背阴面的转化,又如生死的转化循环一般。

阴阳互斥,或者说阴阳对立,这两面是事物两个对立的属性,所以既不能单一存在,也不能说没有对立。

最后一个问题,如何对应实际?

你可以试着用古人的规律来总结事物和分析事物,例如不要只看事物的一面,试图从多个方向和角度来分析,好比:

“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏,孰知其极?”

又比如看待事物时,要注意其不同时期的变化,不要以为事物是不变的,而且这种变化往往是有迹可循的,要能抓住其变化的苗头。

又例如要能警惕陷入单一的思维模式,容易被人引导等。

可以实际应用的地方很多,但是又不像现代科学那样可具体的量化分析,所以在有的人眼中觉得神秘,博大精深,也有人认为其是“故弄玄虚”毫无帮助。

终究是看使用的人。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小姬创作整理编辑!