辇下什么意思(辇下的辇)

导语:《辇下曲》:一首词曲,却能品味“元代都城的风貌人文”

张昱《辇下曲》的创作,或者说元代上京纪行诗和宫词的兴盛,元代两都巡幸制度与蒙元皇室对待宫词写作的宽容态度,对上京纪行诗和宫词创作兴盛的直接影响。此外,张昱作为元代族群政策中地位低下的南人,其处境与心理也促成了《辇下曲》的创作。

元朝实行族群政策,分蒙古、色目、汉人、南人。不同族群的人在任官、法律、武装等方面所受待遇相差甚大。其中,尤其是南人在入仕方面所受待遇的不公,对张昱北上京师创作《辇下曲》的影响最大。

总的来说,南方士人入仕较其他三等人要艰难得多,与蒙古、色目、汉人相比,南人在官员总数中所占比例最低。因为蒙元朝廷任用官吏看重“跟脚”,即看一个人与蒙元统治者的渊源是否深厚,越深厚则“跟脚”越大,对仕途越有利,南人自不在此列。

即便是延祐元年科举恢复,名额分配不均也使得南人登第竞争极为激烈。尤其是张昱所在的江西行省,江西行省每科有数千人参加乡试,竞争二十二个名额,显然科举已经非南人入仕的坦途。

元代南人欲求入仕主要经由充任胥吏或教职,但进入这两途的南人又多是位沉下僚。

但自世祖时期程钜夫江南访贤以来,一些知名的南方文士北上京师,以被举荐的方式进入朝中。随着南方文人群在京师的影响日益增大,便有大批南人便试图通过北游京师、结交权贵,走入仕捷径。

元人在诗文中对这一当时风靡的现象多有描述,所谓“南人求名赴北都”。元人余阙对当时这种风气亦有描述:“况南方之地远,士多不能自至于京师,其抱材藴者又往往不屑为吏,故其见用者尤寡也。

比年,大江之南,山林之士有挟其文艺游上国而遇知于当世,士之弹冠而起者相踵,京师大官之家皆有其客,而遇知于当世者亦比比有之。”其中所谓“不屑为吏”即指儒士不屑于经由充任胥吏而进入仕途。

这些人前赴后继地带着他们的文学作品北游京师,试求遇赏识之贵人,是以文中说到京师中达官贵人家中皆有客,而南人以此途径得到赏识的现象也比比皆是。

由于游士群体十分庞大,其中甚至混入了相当多的无才学之徒。袁桷在文章起始,就称元代这些“游士”与战国时说客一样,都试图以游说之术谋求官职。接着从汉、唐、宋一直讲到元朝,称元朝的游说之风比以往的朝代都更加盛行。

这些游士们付出巨大的物质和精神上的努力,“弊裘破履,袖其囊封”,艰苦跋涉至京师,然而其中有才华有成就者,十个里面尚没有一个。袁桷试图劝阻这种风气,但却毫无效果,他意识到了如果朝廷从游士中选拔了一个人才,就会有无数的南北之士向京师蜂拥而来。

袁桷还在文中提到,这些游士中,从江西来的文士是最多的。这与前所述江西行省科考竞争极为激烈的情况有密切的关系,正因为科考道路极为狭窄,才会有更多的文士选择另一条游说于京师的道路。

张昱早年北游京师所走的正是这样一条路径。他拜入虞集门下,又给献诗于权贵。其晚年诗作中写道:“还记尊前会往年,又看沿檄上朝天。青云自此而升矣,白首何堪为黯然。”

诗称北游京师即一条直升青云之路。他亦曾写诗描述自己的都城生活,诗云:“五侯与之谈,七贵为之谋。心膂誓百年,羽翼期九州。”亦可见他在京师时多方经营,结交权贵,意在补益于仕途。

可以说,其《辇下曲》的写作亦抱有以“文艺”“遇知于当世”的目的,希望得到在高位者的赞赏。就如时人所说,“当时济济夸多士,争进文章乞赐钱”,张昱非为“赐钱”,为仕进而已。

然而就如前文所说,虽然其诗名得学者们倾慕,但仕途却没有多大起色。

上京纪行诗、宫词的兴盛与《辇下曲》的生成

元朝上京纪行诗、宫词的创作十分兴盛。在元以前,南北诗人对大都及其以北的草原地区的隔膜已长达三个多世纪。在元朝建立后,其疆域“北踰阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”,诗人游历世间再无阻隔。

而大都与上都作为国家社会中心,更成为了众人所趋之地。面对两都地区前所未见的独特地理风貌与风俗人情,诗人们纷纷将其见闻与感慨诉诸诗歌。而元代宫廷贵戚对待宫词写作的宽容态度,亦在无意中推动了宫词写作风尚。

正是在这样的环境下,元朝上京纪行诗和宫词的创作兴盛起来。据杨镰先生的说法,“实际上,几乎全部馆阁诗人、有一定影响的文臣,都是‘上京纪行诗’‘宫词’的作者”。

而张昱的《辇下曲》亦是这股创作潮流中的一部分。

关于上京纪行诗,元代曾编辑上京纪行诗成集,但没有流传下来。据今人统计,“上京纪行诗共九百七十三首,近千首,涉及诗人五十八位。当然,无论是诗人,还是诗作,仍然还有增补的空间”,可见上京纪行诗创作之盛。

其中的代表诗人、诗作有周伯琦(《近光集》《扈从集》)、杨允孚(《滦京杂咏》)、袁桷(《开平四集》)、许有壬(《上京十咏》)等,张昱及其《辇下曲》无疑为其中重要的一部分。

至于元代宫词,它与上京纪行诗是存在交集的,因为宫廷生活也是上京纪行诗人在诗中所呈现的两都生活中的重要部分,前述《辇下曲》便呈现出两者缠绕的特征,《滦京杂咏》等亦如是。

除此之外,亦有诗人创作了相对纯粹的宫词,意即更接近唐宋宫词而不涉及两都巡幸制度的作品。

在这一方面,陈高华先生曾编选《辽金元宫词》一书,其中王逢《题柯博士宫词后》、萨都剌《四时宫词四首》《春词》《秋词》《醉起》《宫词》、廼贤《宫词八首》、周伯琦《宫词》当属此类传统宫词,而柯九思《宫词十首》和《宫词一十五首》、杨维桢《宫词十二首》则属于宫词与上京纪行诗缠绕交杂者。

结合这些诗人的上京纪行诗来看,周伯琦、萨都剌、廼贤对上京纪行诗和宫词的区分是相对清晰的,而此外大部分诗人皆将两者含混为一体。

而除《辽金元宫词》中所选外,杨奂、虞集、贯云石等均写有宫词,诗人队伍亦很庞大。据学者所言:“元代延祐之后,文人写宫词已成风气,这是世纪之末沉醉醇酒美人的风气使然。”

尤其是以宫词和上京纪行诗进行的往来唱和,成为了当时文人交往的重要方式。杨维桢就在其诗序中言道:“宫辞,诗家之大香奁也。不许村学究语。为国朝宫辞者多矣,或拘于用典故,又或拘于用国语,皆损诗体。

天历间,余同年萨天锡善于宫辞,且索余和什。通和二十章,今存十二章。”④张昱诗集中亦有宫词唱和之作,如《宫词次韵周员外》等。

置身在这样一股上京纪行诗、宫词的创作热潮中,张昱亦难免受其影响。张昱早期的交友,据杨士奇为其诗集所作序来看,张昱与虞集、张翥是熟识,“少事虞文靖公集……张潞公翥最先知之,而一时学者皆倾慕之”。

而张翥与虞集都写有上京纪行诗,其中虞集可谓是上京纪行诗的重要作家之一。虞集深受元帝重视,其以南人的身份官至奎章阁侍书学士,亦多次扈从王驾巡幸上京,写有《泰定甲子上京有感次韵马伯庸待制》《次韵吴成季宗师赤城阻雨》等诸多上京纪行诗篇。

此外,张昱与周伯琦更是密友,两人之间多有往来唱和。而周伯琦可谓是上京纪行诗和宫词极其重要的诗人之一,写有《上京杂诗十首》《九月一日还自上京途中纪事十首》等。

张昱与杨维桢亦是好友,后者为其居所作有《一笑轩记》,而杨维桢亦写有《宫词十二首》等。

在这样的氛围中,张昱受到感染继而产生创作《辇下曲》的意图是很自然的。

总之,张昱创作《辇下曲》不仅受社会环境影响,亦与当时上京纪行诗与宫词的创作潮流密不可分。

此外,《辇下曲》更是张昱早期游历京师时处处留意、时时落笔的直接产物。

多元一统的社会背景与《辇下曲》中的都城风貌

元朝是中国历史上疆域最辽阔的王朝,其“起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一”,汇聚了来自四面八方的车马人流。作为多方面资源最集中的国都,元朝的都城更是英才云集、文化荟萃之地。

元朝有两个都城——大都和上都。上都位于今内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗境内,是忽必烈的潜邸。因其靠近汉地,忽必烈得以便利地使用汉地丰厚的人力物力。

但在即位以后,出于帝国更好地控制汉地的长远考量,忽必烈兴建了地理位置更为优越的大都,其城址位于今北京市。此后,大都和上都一个成为了元朝统治者治理汉地的中心,一个是联络漠北的根据地,对元朝来说都是不可缺少的。

它们共同作为元帝国的中心,是全国乃至整个亚欧大陆上的交通路线交汇处,成为了各民族文人政客、各国家商人探险者心中神往的圣地。

《辇下曲》是张昱游历都城时有感而作,所描绘的正是元代大都和上都的风貌。它所呈现的内容,大致可分为三类:蒙汉并行的社会局面、兼容并包的文化展现、各从本俗的人、物形象。

藉由这些全面而细致的描绘,我们得以感受六七百年前“诸国人各从本俗”的政策下元朝都城中的多元风貌,体会蒙元帝国的辽阔与富饶。

《辇下曲》中蒙汉并行的社会局面

在《辇下曲》中,张昱最先描绘的是蒙元政权给他的印象。在一国之都,政权的影响和渗透尤为外显。张昱北上京师交游,在很大意义上就是为了熟悉京中局势,了解蒙元治下的社会局面,以此寻求仕途的机遇。

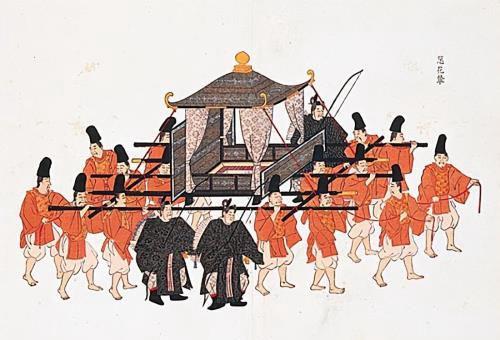

因此,他的京中见闻一开篇便是对大殿朝会、皇家宴飨盛况和皇帝两都巡幸的描绘。这些内容占据了《辇下曲》102篇中近半篇幅,还见于《宫中词》《塞上谣》的末两首。

通过这些诗篇,蒙汉并行作为元朝政局的显要特征,得以立体饱满地呈现出来。

作为蒙古人建立的政权,元朝保留了大蒙古国时期的国俗旧礼,同时,为了争取汉人的支持,更好地治理汉地,又推行了汉法统治。

大体上来说,《辇下曲》中所描绘的威严肃穆的大殿朝会主要体现的是汉地礼法对元朝的影响,而其中的两都巡幸和宴飨盛况则主要是大蒙古国原有旧俗的保留内容。

威严肃穆的大殿朝会

大殿朝会是张昱最向往之事,也是他诗歌中反复刻画渲染的内容。这一内容主要分为对殿宇建筑、百官朝会两方面的描绘。

殿宇建筑

蒙古人原本住在可移动的毡帐中,为了适应农耕文明,始建城池殿宇。通过营造都城殿宇,蒙古统治者的正统性进一步得到了确认。就大都而言,它以《周礼·考工记》为指导思想进行规划,完全按照汉式都城建造,是历代都城中最接近周礼之制的都城;而上都中,还有从宋朝都城中拆卸移运过来的大安阁。

可以说,殿宇不仅是百官朝会的具体场所,更是蒙元皇权在建筑方面的外化,而这种外化是延续了以往中原王朝特色的。《辇下曲》开篇和《宫中词》结尾吟咏的就是这一方面的内容,此外对殿宇的描绘还不时散见于《辇下曲》各处。

里提到的“黄金大殿”“黄金殿”指的是整个大都城中最重要的宫殿——大明殿。它建造在整个大都城的中轴线上,在宫城南部,是从宫城正门崇天门进入宫城所见的第一座大殿,“乃登极正旦寿节会朝之正衙也”,意即皇帝登极、新年、皇帝诞辰等重大节庆的朝会和庆宴之所。

因此,张昱在《辇下曲》的开篇及其后多次吟咏它。他笔下的大明殿装饰极尽奢华富丽,称“珠光照曜九重天”。

元人笔记亦载这座殿宇“青石花础,白玉石圆磶,文石甃地,上藉重裀,丹楹金饰,龙绕其上,四面朱琐窗,藻井间金绘,饰燕石,重陛朱阑,涂金铜飞雕冒。……前悬绣缘朱帘,至冬月,大殿则黄㹨皮壁幛,黑貂褥,香阁则银鼠皮壁幛,黑貂暖帐。

凡诸宫殿乘舆所临御者,皆丹楹、朱琐窗,间金藻绘,设御榻,裀褥咸备。屋之檐脊皆饰琉璃瓦”,故张昱在诗中称其为“黄金殿”。这个美称也见于其它元诗中,如“圣主当年有深意,黄金殿上著丹青”。

而在大明宫的御榻之上,遮盖着华丽的伞盖,诗称:“伞盖葳蕤当御榻。”据《元史》记载:“世祖至元七年,以帝师八思巴之言,于大明殿御座上置白伞盖一,顶用素段,泥金书梵字于其上,谓镇伏邪魔护安国刹。”

白伞盖遮挡在至尊的位置上,尤可见藏传佛教在皇城之威势。此外,据张昱所述,大明殿有十二根朱漆楹柱,而其所谓“七户开”,指的是大明殿有“柱廊七间,深二百四十尺,广四十四尺,高五十尺”,可谓极为气派。

面对着这座威严矗立着的宫殿,张昱切身地感受到了皇权的威仪,深深为皇帝面南、万臣朝拜的景象所震撼,以“万斯年”来祈愿国运绵长。

大明殿南侧的“州桥”也屡次进入张昱诗中。其又称“周桥”,十分精巧考究,故而成为明清皇宫金水桥的蓝本。据明初萧洵记载:“河上建白石桥三座,名周桥,皆琢龙凤祥云,明莹如玉。桥下有四白石龙,擎戴水中甚壮。”

张昱诗中的“龙眠金水”正与萧洵的记载相合,可见其记述之真实。面对州桥横跨金水河,石龙镇守其上的场景,张昱生发出天子治下四海安定的感慨。

在大明殿和州桥之间,还存在着许多极富象征意味的建筑,《辇下曲》对此也多有描绘。如崇天门,在大明殿之南,为宫城正门,有诗“崇天门下听宣赦,万姓欢呼万岁声”,描绘的是众人在象征至高皇权的崇天门下,听闻皇帝颁布赦书后欢悦沸腾、衷心臣服的场景。

本文内容由快快网络小荣整理编辑!