西街这家百年老店卖一张薄面皮装的却是什么东西(西街美食)

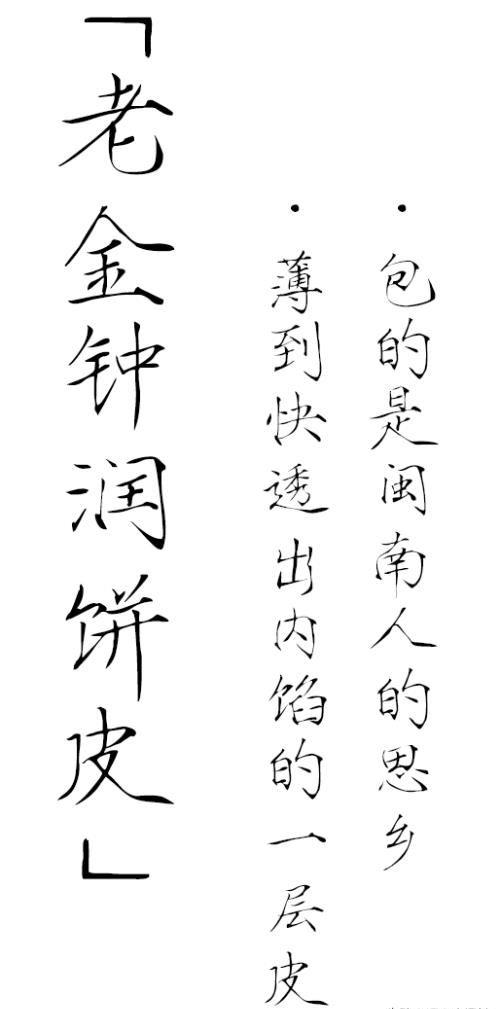

导语:西街这家百年老店,卖一张薄面皮,装的却是离家人的乡愁

这一口,吃的是乡思。

「逢年过节,一家子围在餐桌前,人人手持一层薄如蝉翼的润饼皮做容器,浒苔、花生碎、胡萝卜、豆干...将皮塞满,比谁包得更大,谁的更不容易破。」

筹备一场“润饼餐”可不是小功夫,需要两大要素,人得来得够多,料得备得够齐。

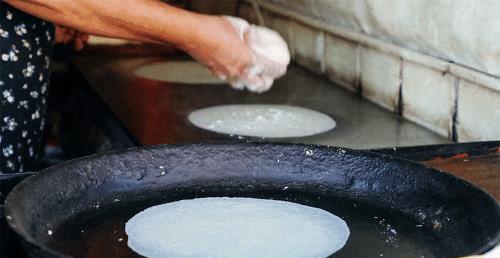

除了配料的丰富程度,泉州家庭更为讲究的,是那层承载了层层好料的,薄薄的一片润饼皮。许多人不惜为此起个大早,到西街排队,一站两三小时。

不过这种别致的团圆形式可不常有,一般也就过年回乡团圆、清明祭祖。

「所以润饼是乡思菜。」老金钟的传承人曾阿姨如是说。

也正因如此,润饼的存在感被分为了两季,每年的春节至清明是旺季。也是从曾阿姨的口中,我们知道,旺季恰逢春天,这个时节的蔬菜长势好,吃润饼必不可少的胡萝卜也更清甜。

忙起来,一天都吃不上一口饭。

旺季时,对老金钟来说是一场硬仗。小店外排队是常态,档口里的东西搬空,傅国英和曾玲玲俩口子一天11口锅子齐活,夸张起来,连藏锅子底下的馒头都来不及咬上一口。

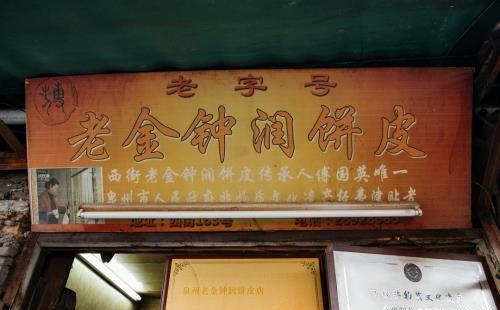

谁让“老金钟”这个招牌已经久到追溯不起是多少代泉州人买润饼皮的习惯了。

问起这店开了多久,傅叔难答上来,只记得这口摊润饼的锅,清朝就有了。别家的传家宝是金银首饰,傅家传承的则是这口已经绝迹的锅,以及 制作润饼的手艺。

「比这锅高一点的时候就在学了,烫伤这事不在少。」

曾阿姨绘声绘色地讲起丈夫儿时的经历,脸上藏不住的笑意。婚后,她也跟着继承了这门手艺。

「继承」二字的分量,不光是延续那悠久的时间线,更是专一,将这份工艺悉心维护数十年甚至百年;也是孜孜不倦,上千次搅打面团、无数次重复摊饼过程,夜以继日。

润饼皮的存在感不高,却是这道润饼菜中zui要讲究的,要的就是个「薄,但似破非破」。

皮要能将馅料装得满满当当,又不能抢了馅料的“风头”;薄到透出里面的菜色,又不能让它们“破皮而出”。

我想这层面皮能完整包裹住润饼菜的安全感,正是每到清明,档口外门庭若市的原因。

非季节性润饼,常念常吃。

而清明一过,泉州人对润饼的讨论就渐渐小声了。润饼像是泉州人的暂时记忆,每年只在特定时期想起。

不过这不影响傅叔和曾阿姨每天起早工作。因为除了一些老客的润饼皮单子,店里也有卖现成的润饼菜。

润饼菜里包的就是很传统的萝卜炒米粉、豆干、浒苔、花生碎、扁豆。

加的料各家有所不同,但当咬到那熟悉的红萝卜和浒苔,就知道是那味儿了!而曾阿姨包得也是真严实,完整吃下来,一点不带撒的。

在非特定时节来上一卷润饼菜,我还是头一遭。其实吃润饼菜,也不是非要等到过节。

口碑好,但是真不起眼。

平日里,偶有叔叔阿姨路过,买上一卷当零嘴吃。其他时候,老金钟就像一位在这条街生活了一辈子的老者,静静地坐在那里,鲜少有人问津。

原以为,老金钟作为老字号,开在泉州人流量zui大的西街,会有相当不错的生意。但事实是,人们总会为其他的新鲜事物吸引。

现在的西街,作为泉州的旅游地标,商业化发展起来后,总会给本地人留下一个“不正宗”的新印象。但其实这里不乏传统的、好吃的古早味,只是它们藏得比较深,需要细看。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请与我联系,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小森创作整理编辑!