定性原则和定量原则有什么区别(定性到定量的例子)

导语:从定性研究到定量研究-揭秘原子论

18世纪末期,随着天平等定量实验工具的发明,化学从定性研究进入定量研究时代,在大量实验数据积累的基础上,科学家们发现一些元素相互化合时,质量之间有定量的关系,为此先后有三个化学的基本定律被提出来。

它们分别是:

1质量守恒定律:1777年,法国科学家拉瓦锡经过大量的实验,总结出在化学反应中,参加反应前各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和。

2定组成定律: 1779年,法国化学家普鲁斯特总结出一种纯净的化合物,不论来源如何,各组成元素的质量都有一定的比例。他分析从世界各地搜集来的矿石里的化合物和他在实验室里制备出来的相应的化合物,发现同一种化合物,不论来自哪里,成分都是一样的。

1860年比利时分析化学家斯达为了证实普鲁斯特的假说,进行了极精密的试

验。他用的天平的灵敏度可达0.03毫克,他分析测定用四种方法制备的氯化银,实验的误差小于0.004%,这说明这种化合物不论用什么方法制备,其组成成分都相同,进-步证实了定组成定律。

法国化学家普鲁斯特于1806年发现了一个有趣的结论:参与化学反应的物质质量都成一定的整数比(定比定律),例如1克氢和8克氧化合成9克水,假如不按这个一定的比例,多余的就要剩下而不参加化合。他将此称为定比定律。今天,我们知道定比定律就是定组成定律。

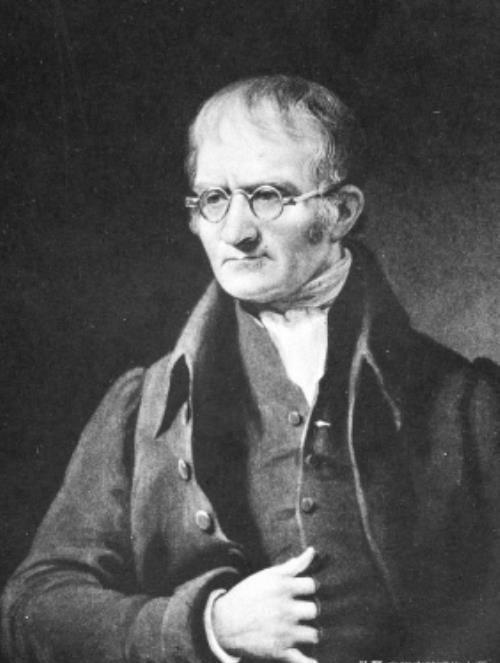

3倍比定律: 1803年,道尔顿发现当甲、乙两种元素相互化合生成几种不同的化合物时,则在这些化合物中,与一定量甲元素相化合的乙元素的质量必互成简单的整数比,例如铜有两种氧化物氧化铜和氧化亚铜。在氧化铜中,含铜80%,含氧20%,铜与氧的质量比为4:1。在氧化亚铜中,含铜88. 9%,含氧11. 1%,铜与氧的质量比为8:1。

由此可见,在这两种铜的氧化物中,与等量氧化合的铜的质量比为1:2,是一个简单的整数比;同样的,碳的两种氧化物C0和CO2中碳和氧的质量比分别是3:4和3:8,和一定质量的碳相化合的氧的质量比恰好是1:2,也是一个简单的整数比。

为什么元素间的化合总是成整数和倍数的关系呢?道尔顿丰富的想象力使他敏锐地发现这不正是原子个数比的一种表现吗?道尔顿由此确信,物质都是由原子构成的,不同元素的原子不同,因此相互结合后就生成了不同的物质。

他由此提出了关于原子的著名论断:①物质是由具有-定质量的原子构成的,原子不能再分,也不能自生自灭;②同种元素的原子的各种性质、质量和形状都完全相同;③每种物质都是由它自己的原子构成的,单质是由简单原子构成的,化合物是由为数不多的简单原子构成的,化合物的质量等于组成它的简单原子的质量总和。

道尔顿的原子论同过去的原子论相比,有着坚实的科学依据。而且道尔顿的原子论从微观角度合理解释了当时的三个经验定律。根据原子论的观点,原子是化学变化的最小微粒,物质在发生化学反应时,原子的种类、数目和质量都不发生变化,所以化学反应前后的质量不变,这就是化学反应前后质量守恒的原因。化合物是由简单原子构成的,化合物中所含的原子的种类和数目不变,所以化合物中各组分的质量组成一定,这就是定组成定律的原因。所以道尔顿的原子论一经提出, 立即得到了科学界的广泛认可和重视。

物质是由原子构成的这一猜想,虽然早就提出来了,但是是道尔顿把原子学说第一次从推测转 变为科学概念。所以恩格斯赞美道尔顿说:“化学中的新时代是随着原子论开始的。道尔顿是科学原子论的奠基人。”

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请与我联系,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小萱创作整理编辑!