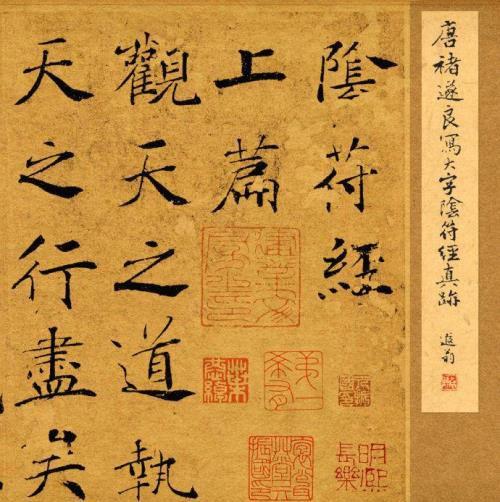

褚体书风的渊源与流变(褚体书风的渊源与流变论文)

导语:褚体书风的渊源与流变

褚遂良(公元596-695年)是晚于欧阳询、虞世南近四十年出生的初唐又一书法家,被尊为“初唐四大家”之一。他尤长于楷书,张怀瓘《书断》评褚书“真书甚得其(指王羲之)媚趣,若瑶台青璅,窅映春林,美人婵娟,似不任乎罗绮,增华绰约,欧、虞谢之。”《唐人书评》里也称褚遂良的书法“字里金声,行间玉润,法则温雅,美丽多方。”他的书法在当时名噪一时,声扬万里,对后世也产生了深刻而广远的影响。

清人刘熙载在《艺概·书概》中说:“褚河南书为唐之广大教化主”,指出了褚遂良书法泽被有唐一代书坛的事实。王澍在《虚舟题跋》中也说:“褚河南书,陶铸有唐一代,稍险劲则为薛曜,稍痛快则为颜真卿,稍坚卓则为柳公权,稍纤媚则为钟绍京,稍腴润则为吕向,稍纵逸则为魏栖梧,步移不失尺寸,则为薛稷。”虽然所评未必十分准确,但可见褚氏却为唐代书坛一关键人物。当时受他影响最大、得益最多的莫过于薛稷。张怀瓘称薛稷“书学褚公,尤尚绮丽美好,肤肉得师之半,可谓河南公之高足,甚为时所珍尚。”所以在唐中宗、睿宗时就流传着“买褚得薛不落节”的说法。康有为也曾说:“唐世小碑,开元以前,习褚、薛者为最盛。”薛稷为褚氏嫡传,承其衣钵,为世所知。杨守敬也正是据此推断既无年月、又无书者姓名的《龙门山涅槃经》为薛稷所书。

敬客所书《王居士砖塔铭》年代不确,其风格瘦劲飘逸,神似褚河南,所以有人说他学褚;也有人说它出自《龙藏寺碑》。不管敬客先学褚还是先学《龙藏寺碑》,褚与《龙》碑终属于同一类风格,且时间相去不远。只不过敬客当时书名不显,不免为巨公所掩。

此外,高正臣、徐浩以及郑万英《信法寺弥陀像碑》(658年)等皆师法褚氏,蔚成风气。如果从流传至今的唐代墓志来看,从显庆之开元之间,许多无书者姓名的墓志精品其书风很多都受到褚遂良书风的熏染,如《郭君妻张氏墓志》(652年)、《斛斯君妻索相儿墓志》(652年)、《刘普曜墓志》(653年)、《杨玉墓志》(655年)、《李信墓志》(657年)、《赵王李福妃宇文修多罗墓志》(660年)、《骑都尉李文墓志》(664年)、《九品亡宫墓志》(665年)、《吕众及妻曹氏合葬墓志》(668年)等。

从以上所举史料来看,褚遂良书法确如前人所评,在唐代初期近百年的时期里曾经风靡书坛。虞世南死后,魏征将褚遂良推荐给唐太宗。不可否认,褚遂良的成功与虞世南死后他受到唐太宗的重视有关。但更为重要的,是他的博学多识,艺术高超,才华出众。总的来说,褚遂良书法明显具有以下几个特点:一是笔画瘦硬;二是含有隶意;三是提按分明;四是极具媚态。下面,我们结合史料从这四个方面去探讨褚遂良书风形成的渊源所自。

一、师法隋唐

许多有成就的书法家都是最先从师法同时代的名家开始的,褚遂良也不例外。比褚氏稍早的初唐两位杰出书家虞世南、欧阳询都对褚遂良产生了影响。李嗣真《书后品》中说:“褚首师虞。”张怀瓘《书断》也称其“少则服膺虞监。”项穆《书法雅言》称“褚氏登善始依世南。”而欧阳询则是褚遂良之父褚亮的好友。《唐书本传》曰:“遂良博涉文史,尤工隶书(笔者按:隶书在唐代实则指今天的楷书),父友欧阳询甚重之。”郑杓、刘有定《衍极并注》称“褚遂良亲师欧阳。”《评书帖》曰:“褚河南书《龙门三龛记》,中年笔也,平正刚健,法本欧阳,多参八分。”褚遂良《孟法师碑》唐拓孤本的收藏者清代李宗翰跋曰:“遒丽处似虞,端劲处似欧,而运以分隶遗法,风规振六代之余,高古追钟王以上,盖登善早年极用意书。”可见,在褚遂良学书的道路上,欧阳询和虞世南是最早的两位提携者,他们的书风对褚遂良早期书法的面貌有着最为直接的影响。而除了欧、虞之外,褚遂良早期同时还受到了家法——其父褚亮的影响,只不过其父书名不显,故多不为人所知也。

初唐欧阳询、虞世南皆是由隋入唐的,他们的书风直接承袭隋人衣钵,故初唐时期书法的面貌与隋代的书法有着直接的血缘关系。自然,褚遂良也是如此,所以钱泳说褚遂良“与欧阳询同习隋派。”李嗣真《书后品》则记载了“太宗与汉王元昌、褚仆射遂良等皆授之于史陵”的史实。史陵是隋代人,生卒年不详,但赵明诚《金石录》卷三记载了他写的楷书《禹庙残碑》(大业二年,公元606)。根据《书断》中“史有古直,伤于疏瘦”的评论,可略知史氏书风之大概,其对于初唐书风是有一定影响的,所以明代王叔明也称“虞、褚同师于史陵。”隋代不仅在政治上统一了中国,而且在文化艺术上也表现出明显的融通格局。其书法就是熔铸南北书风,有整齐之现象,而《龙藏寺》、《贺若谊》诸碑实已开欧、虞之先声。

二、熔铸六朝

阮元在《石揅经室集》中说:“唐人书法,多出于隋;隋人书法,多出于北魏、北齐。不观魏、齐碑石,不知欧、褚之所来。”众所周知,隋代历史很短,虽然其时书风有一种融会的特征,但其直接承传自六朝,与六朝书法有着千丝万缕的联系。阮元这句话直接点名了欧、褚书风由隋上溯到六朝碑刻,一脉相沿的承传过程。清代一些书论家曾将书法史上的风格作南北之别,并衍生出由魏晋至唐的演变脉络和书家归属,而褚遂良的归属一直颇有争议。钱泳认为“褚属南派”,而阮元则认为“欧、褚诸贤,本出北派”。我们从褚氏流传的作品特别是其早年作品看,笔画瘦硬坚挺,得益于北碑尤多,所以阮元又说:“其(指北碑)尤佳者,如《刁遵墓志》、《司马绍墓志》、《高植墓志》、《贾使君碑》、《高贞碑》、《高湛墓志》、《孔庙乾明碑》、《郑道昭碑》、《武平道兴造像药方记》,建德、天宝诸造像记,《启法寺》、《龙藏寺》诸碑,直是欧、褚师法所由来”。将褚遂良归为南派的钱泳也承认了北碑对包括褚遂良在内的初唐诸家的影响,他认为“其间如《刁遵》、《高湛》、《郑道昭》、《元太朴》、《启法寺》、《龙藏寺》诸碑,实欧、虞、褚、薛所祖。”而清代集碑学之大成、力倡“尊碑”之说的康有为更详细而明确地分析了北碑与褚体的具体渊源关系:“《杨震碑》缥缈如游丝,古质如虫蚀,尤似楷隶,为登善之先驱”;“《吊比干文》之后,统一齐风,褚、薛扬波,柳、沈继轨”;“《吊比干文》,瘦硬峻峭,其发源绝远,自《尊楗》、《褒斜》而来,……其裔胄大盛于齐,所见齐碑造像百种,无不瘦硬者,……下则开《龙藏》,而胎褚孕薛者也。”可见,在褚遂良早年的作品中,不仅同时代书家对他有直接影响,而且六朝碑刻瘦硬清挺的面目也滋养和孕育着褚遂良书法风格的形成。

因为褚遂良书风最终的形成与他在一生中的广采博取有关,他的书风也在逐渐发生一些变化,所以强行将他归为南派或北派,难免让人觉得牵强。但是,北朝碑刻书法的精神气息却实实在在地影响了褚体书风,这一点是无可置疑的。我们只要看看北齐时期许多不知名的墓志石刻文字便不难知晓。一种书法风格或面貌的形成,往往先由民间书写形成一种共同的习惯或相近的面目,再由名家加以吸收整理,发展其优点。这种流行于北齐石刻文字间的瘦硬清挺的风格在漫长的岁月里经历了萌芽、胎吸、积累、衍变的过程,可以说,褚遂良正是六朝以来逐渐发展起来的一派书风的完成者。

三、取意魏晋

褚遂良瘦硬之骨得益于其早年师法北碑,而其秀逸之姿则与他后来上溯王羲之有关。张怀瓘说褚氏“长则祖述右军”;李嗣真也说:“褚氏临写右军,亦为高足”。在王羲之受到推崇的唐代,各家书法受到王羲之影响自是情理中事,然而各家所得却不同。褚遂良对王羲之作品研究极深,善辨真伪。据朱长文《续书断》载:“虞世南死,太宗思之,叹曰:‘吾无与论书者矣!’魏郑公白荐遂良,帝令侍书。帝方博购王羲之故帖,天下争献,然莫能质其伪。遂良独论所出,无敢舛冒,非夫博学深究者,岂足与是非数百年之旧迹哉!”褚遂良鉴赏极精,领会王字也与人不同。梁巘说:“王右军字大小、长短、扁狭,均各还体态,率其自然。至唐人,颜、柳、欧、虞则剪裁其体,直取方格内整齐,而欧得其骨,虞得其源,褚得其趣。”可见各家学王都是“学一半,撇一半,未尝全学。非不欲全,实不能全,亦不必全。”(郑板桥语)各人根据自己的性格气质、审美趣味有鉴别、有取舍,各取所需。而褚遂良学王,所得正在其“趣”,在其生动之处。褚字生动处,即其轻飘处。王偁曾说:“及其(指褚遂良)自书,乃独得右军微意,评者谓其字里金生,行间玉润,变化开合,一本右军。其诸帖中《西昇经》是学《黄庭》,《度人经》是学《洛神》,《阴符》学《画像》,《湖州独孤府君碑》、《越州右军祠记》、《同州、雁塔两圣教序记》是其自家之法。”王昇所评,将褚书与王羲之书师承源自一一对应,未免机械刻板,且有些褚氏作品已不存世,无从考对;但可以肯定的是,褚氏书法受到了王羲之的很大影响并着意于王书的风致生动处的。此外,对于魏晋的书家作品,朱长文提到褚氏“学钟公之体”,即胎息钟繇古雅绝俗的高古气息;梁巘则提到据他判断是魏晋人书写的《敬善寺碑》(无书写者姓名)“笔意似褚”,他发出了“岂河南学此耶?”的追问。总之,魏晋时期的一些作品,特别是王羲之的书风对褚体书风的形成有着重要的作用,由此在褚体早年瘦硬坚挺之中融入了虚和风雅的韵致,这对于成熟的褚体风格的形成至关重要。

四、上追汉隶

宋人董逌在《广川书跋》中说:“褚河南书本学逸少,而能自成家法,然疏瘦劲练,又似西汉,往往不减《铜筩》等书,故非后世所能及也。……河南书者,正得于此,岂所谓‘瘦硬通神’者耶。”“书贵瘦硬方通神”是杜甫的论书名句,而瘦硬正是褚遂良书法的明显特征,所以宋濂曾说:“褚书《千文》,柔劲险媚,真如铁线萦结而成。”而杨宾在《大瓢偶笔》中同样认为:“登善本领全在瘦劲,瘦劲之际,而媚生焉。今但言其媚,则失之矣。”那么,褚体书风的瘦劲从何而来呢?除了前面提到的北齐碑刻之外,还有别的汲取吗?其劲与媚的结合何以如此完美?是否还有其他因素影响了褚体书风最后的形成?

我们从现存的褚氏作品分析来看,许多字的横画末端、捺脚等处都带有浓厚的隶书笔意,饱满而有风致。这一点,前人也早有察觉。宋代陈藻在跋褚书《枯树赋》时直接说:“褚登善书用隶法。”苏东坡在《东坡集》中评《孟法师碑》时也说:“清远萧散,微有隶体。”王昶则从结体方面指出褚书借鉴隶书的特点,“登善从隶出,故结字稍宽;率更从篆出,故体较长。”刘熙载所评与王昶微有出入,但同样肯定褚出于隶书,“欧、褚两家并出分隶,于‘遒’、‘逸’二字各得所近。若借古书评评之:欧其如龙威虎震,褚其如鹤游鸿戏乎?”

那么,究竟褚书从隶书中主要借鉴了什么呢?这一点,清代阮元在《揅经室三集》卷一《复程竹盦编修书》中首先作了回答:“大约欧、褚北法从隶而来,其最可见者‘乙’字捺脚飞出,内圆外方,全是隶法,无论‘一’字画末出锋矣;若江左王法‘乙’字则多钩转作‘乙’,此其分别之迹。”近人胡小石则从内擫、外拓两大笔势的发展方向对书法史脉络作了简单梳理,认为“钟(繇)书尚翻,真书亦带分势,其用笔尚外拓,……王(羲之)出于钟,而易翻为曲,减去分势,其用笔尚内擫,不折而用转,……此二家之异也。其后钟为北书之祖,而王为南书之祖。北朝多师钟,故真书皆多分势,……钟王而降,历代书人每沿此二派以为向背。在唐,虞、褚齐名。虞书内擫,分势少;褚书外拓,分势多。”这与前述褚遂良师法北朝石刻的事实是吻合的。

而清人王澍在其《虚州题跋》中多次影响褚氏书法的汉代具体碑刻作了说明,他认为“河南书本《韩叔节》(即指《礼器碑》),世人皆知河南书之神,而不知其所以神也。河南晚年无笔不酷模《叔节》,独《思古》一刻,乃为神似。观其形貌,无一笔似者,而神而明之,独见天倪,此其所以神也。”又说,“余谓褚公书实自《韩敕孔子庙碑》来,观其用笔,寓劲健于清微,藏变化于妥帖,正与褚公《圣教序》如出一手。今以《韩敕》书法摹褚,突过一重,乃适得合”。他一语指出了褚书疏瘦劲健的渊源所自:“隶法以汉为极,每碑各出一奇,莫有同者,而此碑尤为奇绝,瘦劲如铁,变化若龙,一字一奇,不可端倪。……吾向以褚河南书疏瘦劲练,如铁线绾成,究其本根,实源于此。”

众所周知,《礼器碑》是汉碑中的极品,向来为人推崇,被清人列为“汉碑三杰”之一。如果说,在汉碑中,《张迁碑》以“拙”取胜,《曹全碑》以“秀”见长,《石门颂》以“逸”为人乐道的话,那么,《礼器碑》正是以其铁线银钩般的线条和微妙变化的结体称颂于书史的。但是这种劲健不是蛮僵之力,而是活脱,是百炼钢化为绕指柔,而褚河南可谓深得其中三昧。对于这一点,董其昌作了较高的评价:“发笔处便要提得笔起,不使其自偃,乃是千古不传语。盖用笔之难,难在遒劲。而遒劲非是怒笔木强之谓,乃大力人通身是力,倒辄能起。此惟褚河南、虞永兴行书得之。”这大概就是梁巘说的“褚书提笔空,运笔灵,瘦硬清挺,自是绝品”吧。

通过以上四个方面的分析,在大量史料和前人评述的基础上,我们不难看出,褚遂良作为唐代风格独特的一位优秀书法家其艺术语言逐渐形成的过程,从而证实了一个朴素的学书道理:借鉴前人,开拓创新。褚遂良正是在广泛借鉴前人的基础上,“陶铸万象,隐括众长”,自己融会贯通,逐渐形成彪炳书史的褚家风貌。

那么,这种风格形成之后,褚体在书法史上的发展又如何呢?对后世有什么样的影响呢?

清人梁巘在《评书帖》中描述了开元前后书风的变化:“开宝前,欧、褚诸家提空笔作书,体皆瘦硬。自明皇学魏隶,力趋沉著,笔实体肥。一时王縉、苏灵芝悉宗之,虽季海、清臣、诚悬亦不免。”这说明黄帝的喜好对一个时期书法风气影响的作用。这一点,在书法史上并不少见。在清代,康熙爱董,乾隆爱赵,一时董赵书风风靡书坛。而唐玄宗素喜丰腴,上行下效,由是书坛风气大开。米芾对此颇有抱怨:“唐官诰在世为褚、陆、徐峤之体,殊有不俗者。开元以来,缘明皇字体肥俗,始有徐浩,以合时君所好,经生字亦自此肥。开元以前古气,无复有矣。”梁巘同样也指出了这一点,“唐初字尚瘦硬,如欧、虞、褚皆是,故工部云:‘书贵瘦硬方通神’。至玄宗字肥,其后颜鲁公、徐浩、王縉、苏灵芝诸人字皆写肥。”在这样的时代环境中,褚遂良以瘦硬坚挺见长的风格自然受到冷落,其“广大教化主”的地位也已是昔日黄花,褚书在风靡书坛百余年后凋谢了。

但是其瘦硬的特点在宋代却遇到了知音,最为著名的就是宋徽宗。徽宗赵佶虽为亡国之君,困死北域,但他在文艺事业上的贡献却永垂青史。他在书法上的贡献不仅在于设立翰林书画院、命人刊刻《大观太清楼帖》,更在于创立了“瘦金体”的风格,堪称书苑一枝奇葩。他的书法通过对笔画起收之处、折笔和竖笔的强调,给人明显的节奏感。更重要的是,他突出了字的筋骨劲挺,使其不因笔画的细瘦而显得柔弱无力。对于撇、捺和一些长笔画则充分舒展,加上运笔时参以行书笔势,所以气韵显得格外流畅和飘逸流动,这在楷书中是难能可贵的。而赵佶书法风格的形成正是由于钟爱褚遂良、薛稷等“瘦硬通神”的书风,并且将其瘦硬挺拔发展到了极至。明代陶宗仪《书史会要》中说:“徽宗行草正书,笔势劲逸。初学薛稷,变其法度,自号瘦金书,意度天成,非可以形迹求也。”

如果说宋徽宗学习褚氏书风是非常明显,因而容易为人知晓的话,那么,宋代四家之一的米芾受到褚氏的熏染则并不太为世人所知了。但是,书论史上许多书论家对此却众口一词:

项穆:“米书之源,出自颜、褚。如要学米,先柳入欧,由欧趋虞;自虞入褚,学至于是,自可窥大家之门,元章亦拜下风矣。”

吴德旋:“恽南田云:‘褚、米一家书,学米先需从褚入。’余谓学褚有得,自可不须学米。”

杨宾:“米襄阳自言初学颜,次学柳,次学欧,次学褚最久,……今观其书,于欧、柳俱无所得,……今之所传,大都得力于褚最深。”

钱泳:“元章学褚河南,又兼得驰骤纵横之势。”

我们可以说,在宋代书家中,宋徽宗是在形貌精神上直接继承了褚、薛的风格,并将他们的特点夸大和张扬了;而米芾则更多在笔势气息上予以借鉴,并化为自运而不留痕迹。他们的区别在于:宋徽宗的取法对象比较单一,而米芾广采博取融成自家风貌,因而取法对象是多元的。

在宋代,受褚氏书风影响的并非只有赵、米二人,比如王澍指出:“樗竂(张即之)书出河南。”又说,“宋黄庭坚《夷齐庙碑》,山谷此碑出自褚中令,亦已开徽庙瘦金之先,世人见此书,未有信其为山谷者。”可见,张即之、黄庭坚等人也并未忽视从褚遂良处汲取营养。至于后来,学褚者自然代不乏人,比如明人“(祝)希哲根柢在河南、北海二家。”“汪退谷……再变学褚,得其瘦”等,本文不再一一胪列赘述。直至今日,仍有许多褚书的痴迷者,褚体书风已然沉淀为中国书法艺术百花园里不可忽视的历史存在,以其独特的艺术魅力感召着后来人。

本文内容由小琪整理编辑!