清朝农业生产的恢复和发展的原因(清朝农业生产的发展)

自古以来,小农经济是很多封建王朝传统农业中是普遍的经济形式,可是因为自然条件、社会经济条件和历史条件的差异,各个时代的农业经济又表现不同。

自秦汉到近代我国的小农经济更是与众不同,它是一种自然经济与商品经济相结合的经济模式,也就是这样一种自给自足的生产经营模式使得农业生产得到了充分的发展。

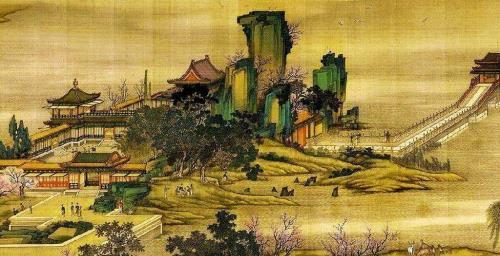

一、清朝时期的农业发展

明朝年间我国的农业经济曾迎来一场快速发展的阶段,然而随着各种阶级矛盾、社会矛盾冲击着社会的发展,以至于大量的耕农成为了农业经济的牺牲品。

他们的土地被贵族、地主大量兼并而破产,甚至于在生产资料枯竭时期农业税还在增加,明朝朝廷的政策逼迫老百姓不得不造反而求得生存。

明末清初,余烬未消满目疮痍的大明朝进一步加重老百姓的税负,轻徭薄赋的政策成为了一种奢望,也正是因为如此内部战争爆发最后清朝取而代之。

清朝中前期为了保护农民的经济稳定制定了许多相关政策,比如“藩产更名”、“屯田归县”、“奖励垦荒”等,这些政策皆承认土地为耕农所有。

简单来说,以前佃农身份的农民如今拥有了自己的土地,每年或者每一个时期只需要向国家交纳一定的赋税,所剩余的生活资料全部归自己所有。

种种举措不但加强了农民生产的积极性,而且进一步扩大了社会中再生产的能力,一直以来我国都是以农业立国、以农业为本,农业的快速发展推动了清初社会经济的进步,为后来的康乾盛世奠定了基础。

康熙执政中后期全国基本统一且稳定,良好的政治环境给老百姓提供了一个劳作的环境,数以万计的耕农通过辛勤努力使得全国的耕地面积大幅度提高。

根据历史的记载,康熙五十一年的纳税田亩数比康熙二十二年要增加两成之多,雍正执政前期纳税田亩数要比康熙二十二年增加近六成,耕地面积远远超过明朝时期。

农业的生产发展水平还还表现在粮食产量和农作物的种类方面,因为清朝大量兴修农田水利工程并且改进了一定的种植技术,使得土地单位面积的粮食产量有大幅度的提高,这些都反应着清朝农业经济的发展。

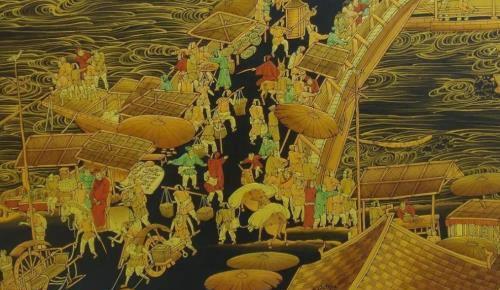

农业经济是清朝时期老百姓的主要工作,乾隆年间清朝的土地几乎没有空余耕地,因粮食的富足也使得社会人口突破到了三亿之多,这便是清朝农业经济发展程度之高的一个体现。

二、清朝农业生产的三个环节

中华历史长达千年的发展过程中,农业一直以来都是我国的立国之本、发展基石,农业科技文化的进步指导着中华文化的进步,而在这几千年的农业发展中我国逐渐形成了一套完善的农业发展体系。

清朝时期随着社会生产力的不断提高,农学著作、农学思想也得到了更深层次的发展,再加上传统的农业经济正在向现代农业经济转型,清朝的耕农逐渐总结出了农业生产有三个环节。

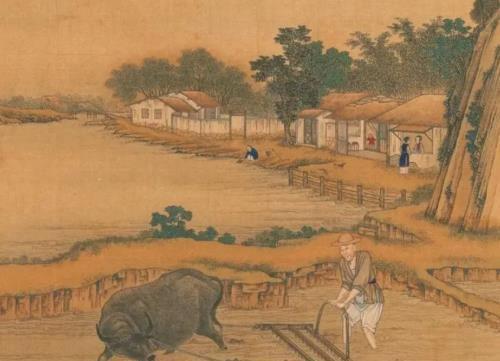

1土地的开发

清朝初期随着社会生产的逐渐恢复,民间的人口开始逐步增加,原本的生产资料(土地)很难满足日益激烈的生存与竞争,如何解决这一个矛盾成为了迫在眉睫的问题。

针对这样一个问题清朝统治者主要做出了两点改变,其一奖励垦荒,放宽起科年限,其二则是许民赴边就食,新疆招民屯垦,后期相应的立法文献也应是而出。

再这样政策的指导下清朝原本的土地得到了较为充分的利用,一些未开荒的土地也得到了相应的开发,与此同时大量的人口不断向关外、边疆迁徙减少了社会生产压力。

百姓在新的栖息地又可以继续开垦当地的无主荒地,如此便出现了上述所讲的“地无弃土”,经过一段时间的发展清朝全国的土地皆得到了不同程度的利用。

2新型农作物的推广

明朝年间南方资本主义萌芽就开始不断发展,西方大量的文化技术涌入中国,随之而来的还有很多我国从未有过的新型农作物品种。

清朝前期,我国农作物的种类已经达到了前所未有的程度,甚至可以称得上农业方面的一场革命,清朝在此基础上培育出了适合本土种植的优良农作物品种。

《中国清代科技史》中记载,康熙皇帝花费十余年的时间研究稻种,经过反复研究、试验和种植最终培养出了“御稻米”,称得上是农业方面一次巨大的飞跃。

《授时通考》的记载,乾隆年间清朝的水稻有3400多种、谷子250多种、小麦30余种以及其它的农作物产品也是琳琅满目,以上种种优良的农作物基本都得到了推广。

以红薯和玉米为例子,早期的红薯需要从菲律宾、文莱引入无法得到普及,即使引入国内后种植的区域局限再福建一带,为此前空皇帝便让陈世元传播红薯的种植,从此红薯在北方得以推广开来。

早在16世纪玉米就曾被引入我国但一直未得到推广,乾隆年间因庞大的人口基础造成了巨大的粮食问题,借助于人口迁徙的契机乾隆开始推广玉米,短期内掀起了一波种植高了。

玉米是一种高产、耐旱和适应性强的农作物,根据 陆耀《甘薯录》的记载:“每亩可得数千斤,胜种五谷几倍”,从此之后玉米便成为了清朝农民主要的农作物之一。

以上高产的农作物在风调雨顺年间可以提高老百姓的生活水平,在天灾不断的时期又可保障老百姓的口粮,“衣食足”使得清朝的人口出现了爆发性的增长。

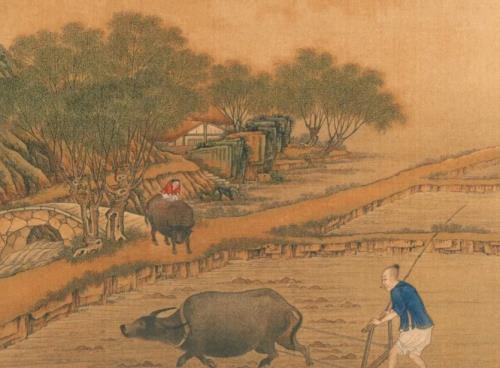

3农作物科学的管理方式

清朝时期社会总体相对稳定,康熙、雍正和乾隆等人励精图治、重农务本,他们鼓励垦荒、减免赋税和兴修水利等使得清朝的农业达到了封建王朝的巅峰,但也迎来了一个新的问题。

清朝的农业产物种类繁多且土地开发面积非常大,亩产也足以满足国内人口的需求,但随着人口的快速增加土地达到了一种饱和状态甚至于超饱和的局面。

简单来说就是庞大的人口数量使得我国农业资源平均值非常低,远远落后于同时期的世界水平,这就不得不在管理上进行深层次的投入,如此便出现了南方和北方不同的生产模式。

我国南方地疏人广,在这样的情况下便要求更加的精细的耕作,后期还出现了集约式生产方法,《杨园先生全集》中有许多超时代的种植理念。

比如,广东在珠江三角洲曾创造了“桑基鱼塘”,也就是说农牧和桑渔同时进行,既不会破坏自然的生态与平衡也可以保障土地得到最大化的利用。

除了以上的方法外,南方还流行“三耘”、“三荡”以及“宁可少而精密,不可多而草率”,相比较而言北方的农业种植则比较的粗狂一些。

清朝北方地广人稀但同样重视耕作技术,康乾盛世期间灌溉上实现了引河灌田或凿井灌田,这样一种灌溉方式比传统模式产量多几倍。

清朝之前病虫害一直都是农业的头号天敌,清朝时期我国编纂了大批与病虫害有关的作品,这些书籍涉及到了灭草除蝻、毒谷杀虫、驱鸭食蝗等,极大地提高了粮食的产量。

三、总结

明朝末年山西、陕西与河南等地天灾人祸不断,崇祯皇帝不仅不减轻赋税反而还加重剥削,以至于中原王朝的农业经济基础处于崩溃状态。

清朝初期朝廷将发展重点侧重于农业,并且在保护自耕农经济的基础上,鼓励百姓开垦荒地、引进多种类的农业作物,更甚至发展科学的农业种植理念。

《养民论》中曾这样记载::“北方之田, 一夫耕数十亩,犁而种之,不薅不培,无桑麻布絮之事...南方则不然,耕织同业,男女同力......”

简简单单一句话道出了清朝时期农业社会劳动的一种普遍情况,小农经济的社会背景下劳动以家庭为中心进行生产发展,而且每一户家庭又因各自的情况不同进行差异化的种植。

清朝时期耕农是土地的直接拥有者、享有土地上的大部分权力,他们不再通过地主等人向朝廷缴纳税负,少了中间一个剥削环节农民的积极性得到极大提高,生存压力无限被减弱,直接推动了康乾盛世的到来。

农业经济发展到一定程度商业经济也得以发展起来,农民在满足自给自足的基础上选择性地种植经济作物,《安吴四种》中这样描述当时的画面:“各处膏腴皆种烟叶”。

总的来说,清朝靠着人数多、土地多、农民劳动的积极性,以低下的生产力将清朝送入了盛世与辉煌,康熙、雍正与乾隆年间国库充盈,军事政治与文化皆繁荣昌盛,成为屹立于东方的大国、强国。

参考文献:《大清律例通考》、《甘薯录》、《养民论》、《安吴四种》

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请与我联系,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小信创作整理编辑!