治生不求富读书不求官修德不求报(治生不求富什么意思)

导语:曾国藩:治生不求富,修德不求报

“欲”,说的是一种生活目标,一种人生理想;而“刚”说的是则是一种心灵的状态,一种无所畏惧的坚强。无私则无畏,无欲则无求。当年左宗棠被派戍守新疆,途中路过林则徐的家,林则徐送左宗棠一副对联以示勉励;“海纳百川有容乃大,壁立千仞无欲则刚”。百川之水,归于大海,而正是大海这种来者不拒的气度成就了其浩大。挺拔的大山高耸入云,它告诉我们为人要正直不阿,像大山一样傲然自立,不要有任何的私欲,如此方可站的稳,行得正。

人要生活下去,就会有各种各样的欲望。从生物学的角度来讲,欲望是人的一种生理本能,是从心理到身体的一种渴望和满足。人有七情六欲,这也是自然之理。但凡事总要有个尺度,如果欲望过多过大,那必然欲壑难填。但在现实生活中,人的欲望总是无休无止的,物欲、财欲、权欲、色欲,种种形形色色的欲望都在时刻困扰你的内心,一旦欲望无度,便会纵欲成灾。

“无欲则刚”,并不是让人泯灭欲望,而是要求克制私欲。如果能够做到克制私欲,就能寡欲清心,淡泊守志,如此方能奉献他人,赢得美名。

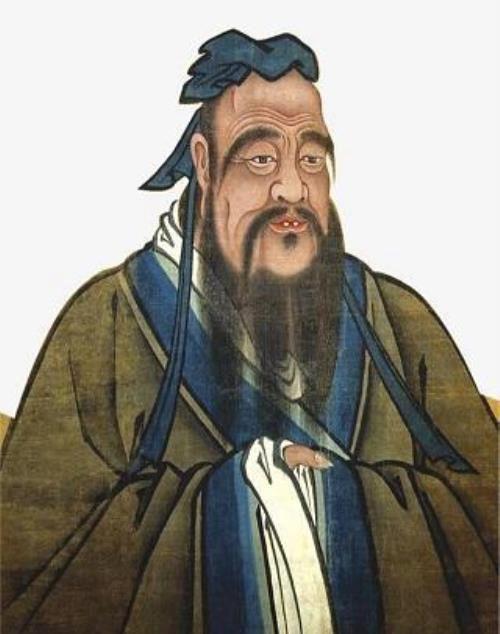

一天,孔子在和他的学生们讨论问题。孔子不禁感叹道:“我还没有见过真正刚强不屈的人啊!”那些年轻的弟子对此感到很奇怪,像子路、申枨等人,都是很刚强的人,为什么老师会发出这样的感叹呢?尤其是申枨,他虽然年纪很轻,可是每次在跟别人辩论时都不会轻易主动退让。即使在长辈或师兄的面前,申枨也毫不掩饰自己,总是态度强硬,因此大家都对他退让三分,不敢轻易与之辩论。所以,当众弟子听到孔子感叹说还没有见过刚强之人时,他们不约而同地说道:“如果要论刚强,申枨应该是可以当之无愧的吧!”

面对弟子们的疑问,孔子回答道:“申枨并不是贪财之人,老师为什么说他欲望多呢?”孔子回答说:“其实所谓的欲望,并不见得就是指贪爱钱财。简单地说,凡是在还没有明辨是非之前就一味地去和别人争,有想胜过别人的私心,那就算是‘欲’。申枨虽然生性耿直,但却事事逞强争胜,经常感情用事,这就是一种‘欲’啊!像他这样的人,又怎么可以称得上是刚强不屈呢?”

孔子接下来又说:“所谓的‘刚’,并不是指那些好胜之心,而是指一种能够克制住自己的能力。无论在任何环境中,只要能够克制住自己的欲望,不去违背天理,并且能够始终如一地去保持,不轻易去改变,这才算得上是真正的‘刚’啊!”

孔子也曾说:“克己复礼为仁。”在他看来,“克己复礼”是达到仁之境界的最有效的途径。“克己复礼”是孔门传授的“切要之言”之一,是一种十分重要且十分有效的修身养性的方法。在这里,“克”有“克制”的意思,同时也有“战胜”的意思。

宋代学者朱熹认为,“克己”的真正含义就是战胜自己内心的私欲。朱熹眼中的“礼”不仅仅是指具体而细微的礼节,而是泛指天理。“复礼”就是应当遵循天理,这就把“克己复礼”的内涵由浅层次扩展到一个深层次。朱熹还指出,“仁”就是一种完美道德境界,倘若能战胜自己的私欲而复归于天理,自然就达到了仁的境界。

曾国藩在任南京总督之时,将自己的修身持家之道归纳为“慎独则心安”,“主敬则身强”“求仁则人悦”“习劳则神钦”四条,并将其作为教育子侄的重要家训。其中,“慎独则心安”一条就跟“克己”有着密切的关系。

中国古代儒家思想中讲究“慎独”二字,并把此作为修身的基本要求之一。曾国藩推崇理学,认为如果一个人能做到“慎独”二字,那么即使他处于无人监督的情况下,仍能一如既往地以儒家的道德规范来约束自己,如此才能求得心灵的安静宁谧和修养的浸润升华。

人在独处之时讲求要“耐得住寂寞、经得清诱惑、受得起挫折”,道理其实是一样的。曾子有言“问心无愧”,孟子有言“俯仰天地,不愧不怍”“养心莫善于寡欲”,都是注重通过慎重独处时的言行名节来修养身心、历练品性。而前文所提的林则徐的明联中有“无欲则刚”四字,恰是“慎独”的最高境界。

当今社会日益繁杂,欲望带来的诱惑比以往任何时候都来得猛烈。那么面对花花世界里的种种诱惑之时,我们该如何应对?“治生不求富,修德不求报”恰可作为我们立身处世的指南。

人若无欲品自高。意思就是说,如果一个人摒弃了自己的私欲,品格自然就会变得纯净高洁,不受世俗的污染。但如今的社会并没有我们理想中的那样清明太平,所以怎样拨开迷雾见青天,怎样跳出欲望的深渊勇往直前,成为很多人苦思冥想的一个问题其实对于这个问题,儒家先贤们已经为我们指引了一条道路,那就是克制自己,减少欲望。

淡泊方能明志,宁静益于致远。无欲则刚,这样才能使人如同苍松翠柏,不怕乌云翻卷,不怕雨暴风狂,挺立世间,永不摧折。

本文内容由小凡整理编辑!