人类的祖先是什么意思(人类的祖先打一生肖)

导语:《古代社会》:人类的祖先是一群“杂种”?

正如基督徒接受不了人类从猴子进化而来一样,现代人也接受不了,人类的祖先其实是一群“杂种”!

什么是群婚制度?在历史典籍的记载中,我们不难发现以血族团体为基础的氏族社会最终发展成为以地区团体为基础的国家、阶级社会。从历史来考察,社会制度历来受两方面的制约,一是物的生产(即生产力和生产关系),二是人的生产(即家庭),在这里我们要详细考察家庭制度。

在早期人类学家中,大多数人认为家庭是不发生变化的,从古以来都是父母子女,祖孙三代,一成而不变,似乎现在是这样,古代是这样,原始社会时期也必然是这样。但其中有一部分人类学家(巴霍芬和麦克伦南)就发现了原始时代出现过杂乱性关系的时期。但他们只承认有三种婚姻形式:一夫一妻制、一妻多夫制和个体婚制。

之后,拉伯克通过研究发现在不发达的各民族中,存在过一批男子共同拥有一批女子的婚姻形式,这种婚姻形式叫做“群婚制度”。摩尔根在《古代社会》里继承这种观点,认为在原始社会时期“男子过着多妻制的生活,而他们的妻子同时也过着多夫制的生活。”因而,这些男子与这些女子所共有的子女都被大家看作共同的子女,而这是人群出现的条件。

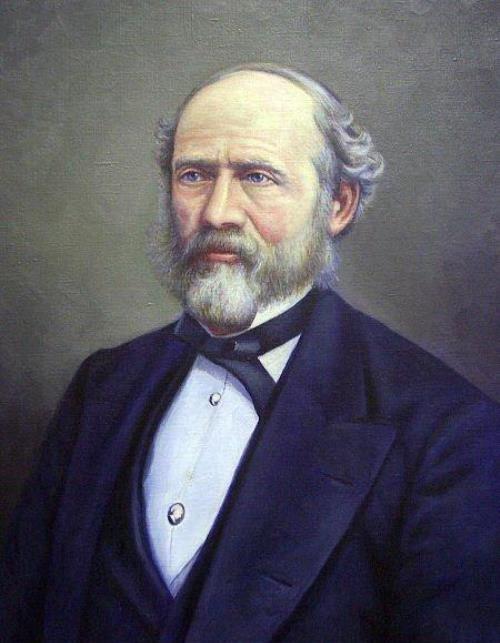

《古代社会》的作者摩尔根

历史典籍中的群婚制在最早的群婚制中,不仅同辈通婚,就连父母辈亦可与子女辈通婚,辈分关系、血亲观念还未产生。这种婚姻制度早已灭绝,但在一些古籍中还能看到某些民族在初期阶段保留着一丝残余,如《史记·匈奴列传》说:“父死,妻其后母;兄弟死,皆取其妻妻之。”《后汉书·西羌传》说:“十二世后,相与婚姻,父没则妻后母,兄亡则纳厘。故国无鳏寡,种类繁炽。”故知匈奴人、西羌人在被汉人发现时,仍保持着群婚的习俗残余。

群婚制的意义人类是群居性最强的动物之一,与其他动物相比,只有人类才存在多夫制的情况。雄性的宽容有利于群婚制的产生,而群婚制的普遍流行又将导致人的社会化,人作为群居性动物,以群的联合力量和集体行动来弥补个体自卫能力的不足,有利于人脱离动物状态,进化成真正的、社会化的人。

但对于那些缺乏唯物史观头脑的人来说,群婚制几乎是不可理解的。他们认为人性的嫉妒情感排除这种婚姻制度的可能性,而且这种婚姻制度真是“乱伦”、丑恶不堪,让人羞于启齿。但唯物史观全然不理会这些道德说教,唯物史观认为人的意识、社会制度、血亲观念等等都只是上层建筑,它们并不是从来就存在,它们是历史的、各种社会关系的产物而已。不能以现代人、文明人所处的特定社会形态而产生的嫉妒情感去推测原始时期的人类,不能因现代人有嫉妒情感而推断原始人也有嫉妒情感,从而用来反驳人类学考察中所遇到的群婚制现实。道德是历史性的观念,不同时代有不同的道德,不能用特定时代的道德观念来干扰实事求是的科学研究。

人能脱离动物,恰恰就在于群婚制盛行的时代,嫉妒情感还没有出现,能够存在一群男子与一群女子彼此互为所有的情况,而且他们都承认共有一群子女,这样才出现了群居。而文明社会的嫉妒情感,在很大程度上是私有制作用的结果,对妻子的专有意味着对财产、所有物的专有,意味着对他人的排斥。因而,恩格斯曾说:“所谓的杂乱,是说后来由习俗所规定的那些限制那时还不存在。”

以婚姻制度为特点,可以对家庭的发展划分成不同的阶段。它们分别是:血缘家庭、普那路亚家庭、对偶制家庭和专偶制家庭。如果你有耐心阅读,如果你愿意持续关注,我们将用历史唯物主义的方法逐渐研究这些家庭制度的发展历史。并且证明家庭是如何变成氏族、形成胞族、组成部落最后演化成国家的。我们还会证明家庭与国家的关系是如何联系又割裂的,为什么氏族、胞族、部落都灭亡了,而家庭却仍然存在,如果国家也灭亡了,家庭真的会随之消亡吗?国家究竟是什么的东西呢?......

本文内容由小娴整理编辑!