略论作为视觉艺术的书法(略论作为视觉艺术的书法)

世纪末的书法热潮似乎愈益汹涌了,展览的波涌支撑起一派繁荣的景象,然而揭开层层帷幕,我们不无悲哀地看到,失去体验缺乏想象的图式游戏在各种展览会大唱主角,在一片现代与后现代主义的喧嚣声中,“体验”、“内容”、“意义”、“内在需要”等正成为批评家嘲弄的对象。面对这一切,无论是作者还是评委都显得心安理得。

可是,“七届中青展”、“学院派书法展”等官方的或是流派展览毕竟招来了逆鳞之论,风格的雷同(雷同其实也就谈不上风格)与个人体验或日内在需要的缺乏成为人们议论的焦点。书法是视觉艺术,是不是视觉艺术只要一堆所谓的“有意味的形式”就万事大吉?视觉艺术究竟有什么样的规定性?

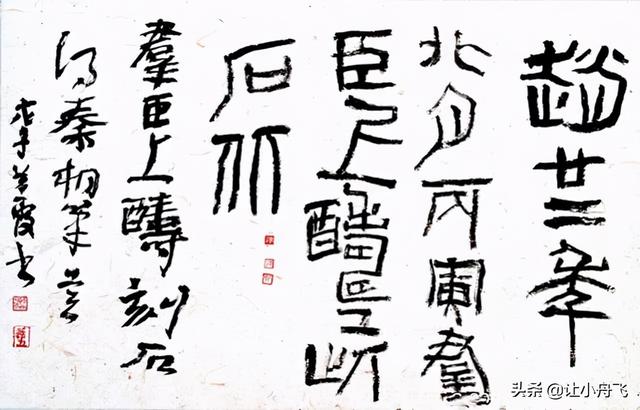

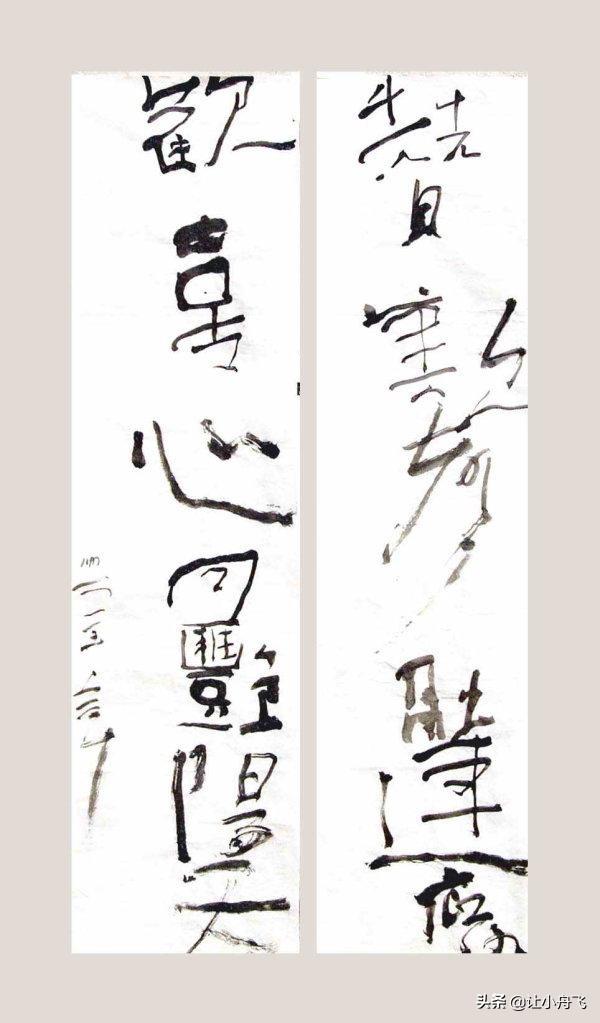

视觉艺术具有这样两层含义,其一,偏于“视”的“结构性”,即图式。格式塔心理学派认为整体不等于部分之和,艺术是作为一种结构感染人的。考夫卡以人的面部表情举例说:“如果我们试图找出这些要求是从这些面孔的哪部分发出的,就会发现任何局部都不足以具有这些要求。我试图描绘的特性存在于整个面部表情上。”这意味着艺术作品不是各组成部分的简单的集合,而是各部分互相依存的统一整体。在绘画中,位置、色彩、形状、运动、题材等有力地影响着整个作品的构图与表现力。譬如,在一般情况下,“高远”、“平远”、“深远”三种图式是山水画创作所必须遵守的,我们从构图本身就可以判明倪云林与黄公望的区别来;而在书法中,结构性固然重要,但是固定空间内各元素的相互依存由于时序性的严格规定使得随机往往多于设计。所以,在书法理论发展史中,除了“大小九宫”描绘的上下相连、左右相亲以及胎息于文论的段落起讫转擦变化之外,似乎再也难以找出有力的整体构成研究。实际上,书法的整体结构是在时间的不断推进下而展开的,有着不可预见性。历代书论中谈论单字造型的远比整体布局的多得多,而且代不乏言,隋唐就有《心成颂》、《结字三十六法》,后代愈演愈烈。书家们对单字造型的研究也远比谋划章法卖力得多。事实上,书家风貌的区别更主要的体现在单字造型上,譬如,明中晚期的张瑞图、黄道周与倪元瑞三位书家,整体构成都是字距窄而行距宽,但单字不同的造型方式却使他们的风格拉开了距离。张瑞图简直方折,书风凄厉;倪元璐顿挫而多圆转,书风浑厚;黄道周介于两者之间,书风道丽。于此可见,企图强化书法图式设计性并非明智之举,学院派书法创作无疑暴露出这样的意图。对经典法书固有图式的带有明显设计性的打破——向度对比、粗细对比的加强,通过剪贴、拼接等手段对图案装饰性的追逐等等,事实上并不能餍足人心,相反,“对一个优格式塔作任何改动势必改变他的性质,而如果这种变动属于次要的方面,这格式塔势必退化。”

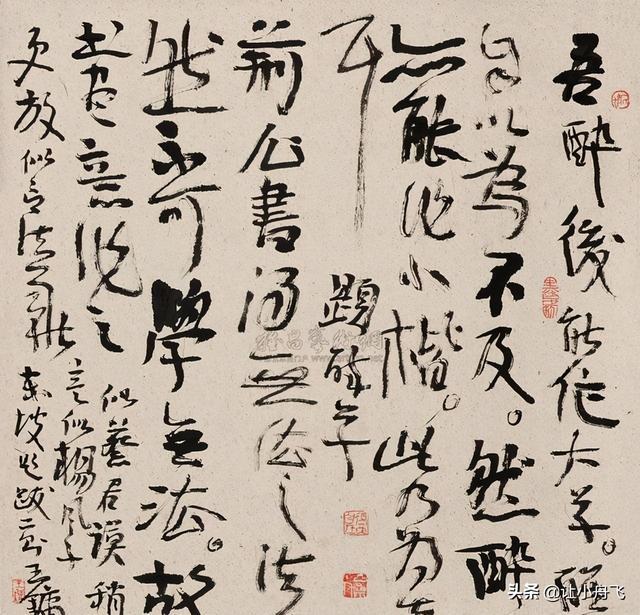

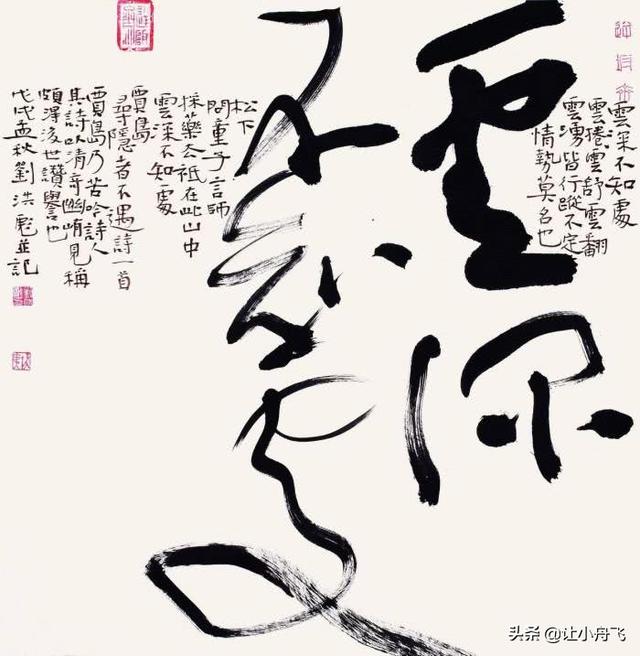

除了结构性,视觉艺术还有一层含义:偏于“觉”的体验或日想象性。柯林伍德说:“艺术是一种总体想象性经验。”任何艺术都是总体性的,不存在单纯的听觉艺术,或单纯的视觉艺术等等,真正的艺术只能是总体想象性经验。他认为“绘画决不能是视觉艺术”,因为观众所感受到的东西并不是由他们看到的东西构成的,而是由各种经验如听觉、视觉、触觉、运动感觉构成的。艺术欣赏并不是单一的感觉接受,而是多层次的总体把握。柯氏关于艺术不可分类的论断历来遭到驳诘,但是他指出艺术创作与欣赏是一种超出单个、特殊的感官经验(听觉、视觉)之上的总体活动的想象性经验,却无疑否定了几何一—技术性质的创作与欣赏法。康定斯基在《论艺术的精神》中肯定地说道:“千万不要自作聪明,以为你仅仅是用眼睛来‘接受’绘画的,你不知道,你必须用你的五种感觉来感知一幅绘画。”在这个基础上,康氏就十分反对对视图的过分迷恋,他认为只有形式是内在共鸣的表现手段时,我们才应该为之奋斗。确实,每一位创造性的艺术家,自己使用的表现手段(即形式)都是最好的,因为他能够最恰当地表达出这位艺术家所强烈希望表达出的东西。所谓“强烈希望”,即是一种内在需要,“需要产生了形式”。康氏反对将一种形式当作“制服”,他说:“对于一个特定的艺术家来说,一种特定的形式在特定的时候可能是完美的;在另一时候,则可能是极其糟糕的。因为在第一种情况下,形式扎根于内在需要的土壤中;而在后一种情况下,形式却是出于外在的需要,甚至是野心和贪婪。”眼下,大家对流行书风多少显得有些无奈,经济利益的驱动使人们失去了“十年磨一剑”的耐心,一旦某种形式(当然是某位书家的特有形式)受到青睐,那么为了尽快赶上时髦从而同样受到青睐,内在需要已不值得考虑,对王铺、石开、刘正成、沃兴华等书坛中坚的追摹是没有体验没有共鸣缺乏想象的轻率之举。倘若说学院派创作是将古代书法简单化为“结构”,那么流行书风则是将今人书法简单化为“结构”,而抽取了“体验”,抛弃了作为视觉艺术的书法的另一面。

走入这样的误区一—重结构而轻体验,原因何在?我以为除了急功近利之外,学习方法上的

“分析性的临摹”难辞其咎。无论是传统的还是现代的书法学习中,临摹不可或缺,然而在古代,临摹是综合的,骨、肉、血、气、神一体性的要求其实就是形、质、神、意的综合,如果形质是结构上的,那么神意则是一种体验。而在当下,临摹往往是分析性质的,点画训练、线条组合训练、外廓形态训练、速度与墨的变化训练、轴线摆动训练、反差训练等等。这种临摹方式的目标,是在结构逼真的基础上作一些夸诞,期望以无可挑剔的技术和强烈的视觉冲击获得在展厅的抢眼。

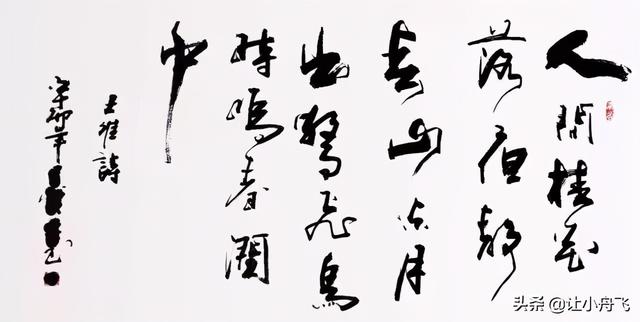

“分析”来自西方,中国古代更讲究“综合”;西方多从公理出发,而中国则从问题出发;西方人追求对自然的征服,中国人信奉“天人合一”——人与自然的亲和。艺术上也同样如此,达到古典型阶段的希腊神话,促使希腊文艺向着写实与再现的方向发展;而大体上处于象征型阶段的中国神话,则使得文艺向着抽象与表现的方向前进。西方艺术追求精致明晰,中国艺术追求含蓄浑然。在这个意义上,季羡林先生十分反对以分析的方法来对待中国艺术,任何以为在结构上对中国艺术可以作出彻底分析从而彻底理解中国艺术都是妄想。书法作为流畅、劲健、充满节奏感与内在意味的线条艺术,是书家个人综合素质之体现,永远无法精细化与公式化,它无法脱离我们的想象(体验)而存在。在古代,书法是案头把玩艺术,把玩则不能只停留在眼睛上,它需要全身心的参与、想像力的跃动。同样,在创作中古人也一再强调,要“忘心忘手”,这是对一种极高境界的描述,他不是手与眼的技术结果,而是放松状态下的个人综合能力的自然显现。

形式至上在当今的文艺界已泛滥成灾,文学界“语言的疯长”即无意义的形式正日益受到批评家们的针砭;美术界的“新文人画”一直因画家本身称不上文人而处境尴尬。形式是需要的结果,不同的体验会产生不同的内在需要,因此,关注决定体验的深度与广度的个人综合素养已是当务之急,分析的形式训练不能解决所有问题。

,