“大雪深数尺、足肤皲裂而不知”:浅谈古人的求学路上的荆棘坎坷

导语:“大雪深数尺、足肤皲裂而不知”:浅谈古人的求学路上的荆棘坎坷

如果您喜欢这篇文章,请点点右上方的“关注”,后续我们会为您带来更多有趣的内容,方便您及时阅读,感谢您的支持。

前言:

陆游曾说“书到用时方恨少”,可知学习的重要性,在古代就已经体现得淋漓尽致。

通过学习,古人可以更好的认识世界,用他们的笔墨、智慧为我们留下了一个享誉世界的文明古国。

因而,透过这些笔墨我们可以看见古代教育制度的模式,了解古人求学路上的荆棘坎坷与平稳大道。

看古人因为学习仕途高升,留下“朝为田舍郎,暮登天子堂”的寒门跨阶级改变人生的励志故事,也有“大雪深数尺、足肤皲裂而不知”的艰难求学史。

古代教育的三阶跳跃:从不同角度催发古人求学意识的提升

千字文里有这样一句话“天地玄黄、宇宙洪荒、日月盈昃、辰宿列张”向我们简明扼要地介绍了宇宙初开的混沌景象。

而这句话作为古代人启蒙读物千字文的第一句,也是间接解释了,求学也是一个从无到有的过程。

在这个过程中,教育制度的不断完善,教育入仕目的带动,学校机构的扩大都从不同角度促进了古人的求学意识。

首先是教育制度的发展,让全民意识到了读书的重要性。

《礼记.王制》记载:

“夏后氏养国老于东序,养庶老于西序。”

其中的“序”是夏王朝初期的一个养老性的机构,但是社会的发展,让夏朝统治者认识到了。

原始社会流传下来的那种“随遇而安”,因为生存才导致茹毛饮血到刀耕火种生活的改变,使社会的发展步伐走得很慢。

因此夏朝后期的时候,统治者开始关注教育的重要性,让以前的养老机构划分出一半成为学校,开创古代教育体系的雏形,提升大家的认知,推动社会经济的发展。

此后到了西周时期,周礼将教育纳入政治的范畴,使它从属于政治,在夏朝“西序”的基础上,建立了专门为教育服务的学校,太学。

还将教学内容也做了一个细致的划分:学习以礼、乐、射、御、书数为主的教书内容,因此西周是古代教育制度的第一个小高了时期。

接下来的时间里,各朝各代基本延续西周时期的教学制度,唯一的变化是春秋时期,孔子开创私学之风,将教育下移,改变西周时期,教育只存在于上层社会的局限。

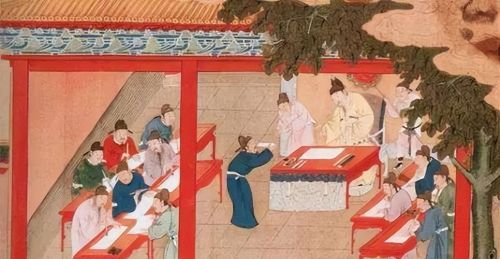

直到唐朝时期,统治者对儒家文化进行了一个神化,还实行了科举制度,让寒门学子看到了知识改变命运的机会,使古代教育达到了第二个高了,自此古人的求学意识越来越浓。

其次是仕学教育目的贯通,让古人再次对求学产生浓厚兴趣。

从教育制度对古人求学意识的推升,我们可以从里面抽取一个因素,正是这个因素让古人的求学意识自此开创了顶峰,那就是教育的目的。

孔子的儒家学说是在周礼的基础上而有所启发的,故他虽然做出了教育下移的优举,但是他还是认为教育是为了政治服务,他的徒孙也说过“学而优则仕”。

这种出发点虽然是好的,为了政治服务,但是在唐朝以前,选官制度,不论是世卿世禄制,还是九品中正制,都是为了世族服务,寒门进仕基本无望,故此时的求学意识也是很微弱。

直到唐朝科举制度的推行,让人们意识到脱离生活困境最好的法子是通过考试,特别是明清时期,只要你取得秀才,不仅可以获得见官不跪的特权,还可以允你不服赋役,每年给你发普通一家一年所需的银两。

这才使“学而优则仕”的思想在社会传播开来,促进人民的求学意识。

最后是学校机构的开设扩大求学受众群体。

无论是教育制度,还是教育目的,对于求学意识的影响都是从政治层面来看待的,而接下来的学校则是从经济,自我方面来提升的。

春秋时期孔子让教育由“学在官府”变为“学在四夷”,使得民间教育也开始产生。

改变了西周时期只有太学教授知识的单一性,私学之风兴起。

相比于太学专门为世家的高门槛,私学对于平民百姓也接纳,且他的费用也更低,一些实在给不起钱财的人家,用粮食也可以进去学习知识。

有了知识,大家也有了更多选择的途径,除了为官,也可以经商,亦可以成为私塾老师。

“东风无力百花残”,古代人的求学之难

然而,古代教育制度的不断完善,社会求学风气的不断高升,背后投射的也是古代人艰难的求学历程。

与今天经济高速发展,带动教育行业广而兴起,学生可以选择九年义务教育,也可以选择多种多样的辅导机构不同,古代教育看似完善,实则很缺乏,因此学子们的求学之路十分艰难。

1、“洛阳纸贵”,学子无力入学门

《山堂肆考》中言:

“唐元载为相,奏以千钱购书一卷。”

可知,在唐朝购买一卷书,要1000钱,1000钱是一两银子,而一两银子是当时普通人家一月的开销。

而这不仅仅是唐朝一个朝代的书籍贵,是古代的通象。

明初文臣,宋濂也写过一篇自己的求学文章,里面有这样一句:

“余幼时即嗜学,家贫无从致书以观”。

因为家里穷困,他每次只能找别人借书,连夜抄送好了以后,再送回去,有时遇到时间来不及,书还没有抄好,也只能忍着心中的疼惜,送回去。

这看似是宋濂家里贫穷造成的问题,实则不然,因为他在后面写到,他住客窄,有书童,要知道古代请得起书童的人家不说是达官大户不愁吃穿是肯定的。

而同样因为家贫求学的范仲淹也没有书看,但是他家是每天煮一碗粥,划分成三小块,每顿一块。

因此,连家境还算好的宋濂都没有书读,可想而知古代的书籍有多贵,而导致这种读书困境的原因是古代书籍价格的昂贵。

虽说东汉时期我国就发明了造纸术,但是因为造纸技术的繁琐,加上唐朝之前还未发明印刷学,书籍是靠人工抄写,还要提供墨笔,使得一本书的成本非常大,其价格堪比今天的奢侈品,不是一般人家能买得起的。

而且就算唐朝发明了印刷术,明朝还对他做了一个改进,大大提高了印刷的效率,但是纸张,文房四宝,那样不是钱,穷苦人家一年连饭都吃不饱,怎会有那么多的精力,寄希望数十万人中选一个的为官概率。

因此即使私塾学费再低,买不起书,多少学子的求学之路再次遭遇重重困难,有些渡不过的就只有选择辍学。

2、庞大的学习内容体系,要求超高集中力

除了,入学上的困难,古人的学习内容,比我们今天的高考还要难。

与今天的分专业,分学科不同,古人讲的是培养全能型的人才,因此在幼年时期,他们就进入一个系统地学习

家庭条件好一点的从小就会为家里的孩子请各种各样的私塾先生,或是教他们国学内容,或是学习礼仪文化,琴棋书画。

进了学校以后,他们每月还有考核,特别是王公贵族的子弟,比拼的是自己家室颜面。

遂只要不是往纨绔子弟的方向发展,对于他们来说,每天都是“小高考”,望着堆满书房的经史子集、四书五经,笔墨消耗了一桶又一桶。

而对于穷苦人家来说,他们可能只会接受到基础的文学教育,但是科举的一项策论考试,就能让他们抽出所有的时间,翻阅大量的文献书籍,充实自己知识库。

因此古人的“锥刺股,头悬梁”不是空穴来风。

3、贫富差距、交通不便等外部因素的压力

还是宋濂的求学回忆文章中描述的,写到过“同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,”而他则是“余则缊袍敝衣处”。

两相对比,一个华服金冠,一个素衣粗布,在其中显得格格不入,如果不是心理抗压能力好的话,宋濂可能就没有心思在读书上了。

而同样出现在这种情况的,也有宋代诗人王禹偁,他也穷,但为了多看点书,增加一下自己的知识面,故只能每天,顶着书摊老板鄙视的目光,有时还会遭到驱逐,过着“流浪汉”般的看书生活。

他在之后对自己曾经的求学也写了一句诗来回忆:

“昨日邻家乞新火,晓窗分与读书灯”。

可见他的求学之路比宋濂更加艰辛,看书都是借邻居家柴火的反射。

除了贫富差距上给古人求学造成的心理压力,古代交通也多有不便,使得很多人少则几日,多则数月踏上漫漫求学路,沿途还可能遇见天灾人祸,土匪流寇,稍有不慎,知识没学到,反倒把命丢了。

迎难而上,古代浓郁的风气,自我的思考

基于上,即使古代求学,相当于西游记过九九八十一难,但是翻阅史记,不难发现,古人的求学风气还是特别浓厚的。

如人称卧龙的诸葛亮,曾经在私塾读书的时候,因为老师家的鸡每天要到午时的时候,就会在窗外惊叫,对他思考问题产生了一点干扰。

于是在第二天的时候,他就将自己的口粮,省了一半下来,要到那个时间,就从窗外扔给鸡,果然自此以后,鸡再也不叫了。

宁愿饿肚子,也要坚持创造一个良好的学习环境,这不仅是诸葛亮的求学态度,也是大多数古人的求学态度,事后他的老师知道这件事以后,夸他必成大器。

诸葛亮影视剧形象

除此以外,古人在求学中老师对于个人的能力十分看重,强调的是学子自己对学习的领悟力,故与今天教育以“教”为中心不同的是,古代提倡以“学”为中心。

故《论语.子罕》中言:

“夫循循善诱人”。

可知儒家要求老师在教学上应该是一个引导的角色,催发学生的自我思考。

孔子开创私学以后,就在教育上做了诸多论述,其中他反复强调了自学的重要性,经常以身体作则,留下了“学而不厌,诲人不倦”的佳话。

对此,孟子也有相同的看法。认为懂得自我发省,自我理解,而不是靠老师的一味灌输,其在学习上才能取得源源不断的收获。

故在古代的教学中,老师在教学时,往往是给你抛出一个问题,让你自己思考,自己解答。

在之后的解疑中,他们也是引导你如何想到这个问题的解决思路的,而不是直接告诉你答案,使你在今后的学习中举一反三之下保有自己的特色。

结论:

从故人求学路上的种种变化,以及他们强大的求学精神,对于我们今天学子的求学也起到了不少的精神鼓励。

在如今这么好的教学环境下,我们一定要珍惜这对于大多数人来说,十分寻常地求学路。

同时,在学习方法上,我们也可以去了解一下古代人的读书故事,学习他们的自学精神,使自己在“寒窗苦读”以后,不负自己的付出,取得好成绩。

参考文献:

《千字文》

《礼记.王制》

《孟子· 滕文公上》