董耀会:长城内外民族融合过程中,长城对经济互补和发展起了很好的作用

导语:董耀会:长城内外民族融合过程中,长城对经济互补和发展起了很好的作用

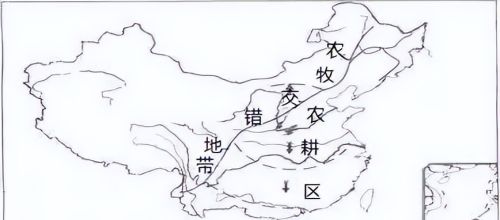

“长城文化文化经济带”的第三个要素是“长城经济”,长城经济首先是历史上的农耕经济与游牧经济,在长城区域碰撞与融合。农耕经济和游牧经济是两种完全不同的经济类型,以这两种完全不同的经济类型生活的族群及其政权之间的秩序的构建是长城存在的经济基础。推动长城区域的发展,包括长城沿线的旅游,都是一种经济的行为。

长城基本上修建在农耕区与游牧区交错地带。元人李志常的《长春真人西游记》记载,元朝时邱处机在前往草原时,登上张家口西北的野狐岭长城时曾说:“登高南望,俯视太行诸山,晴岚可爱。北顾但寒沙衰草,中原之风,自此隔绝矣。”《辽史·营卫志》也说:“长城以南,多雨多暑,其人耕稼以食,桑麻以衣,宫室以居,城郭以治。大漠之间,多寒多风,畜牧畋渔以食,皮毛以衣,转徙随时,车马为家。此天时地利所以限南北也。”

北方的农耕和游牧是两种完全不同的生产生活方式,农牧区之间并无不可逾越的天然屏障。游牧民族高度机动的骑兵队伍,在相当长的历史时期里对农耕民族构成了巨大的威胁。以农立国的农耕政权,在没有能力控制北部辽阔的荒漠与草原时,必须随时应对游牧民族的南下劫掠。

农耕与游牧交错地带。

中国古代实行定居的农耕经济的王朝,不管是农耕政权还是由游牧转为定居生活的民族政权,获得了北方的统治权或是中原的统治权后,只要还没有实现中原和草原地区的统一,都会把防御更北边的游牧威胁放在战略的地位。这种战略安排的前提是农耕与游牧经济的利益存在明显的对立。虽然很多时候双方也强调将这种关系尽量调节到一定的和谐程度,但双方的对立性,几乎贯穿于中国古代历史发展的全过程。

经济和政治上对立,军事上便处于相互防范的状态。古代经济的发展,很大程度上受自然条件的影响。农耕民族得天独厚,经济条件相对较好。在游牧经济受到自然威胁、游牧民族生存受到冲击时,便会向更适合居住的地方迁移。南下成为他们的首选,甚至是唯一的选择。长城和农耕政权的驻军为保护农耕经济,在多数时候阻止了他们的南下。

牧区雪灾。

游牧政权强大时期与农耕政权交往中表现出来的强势,让农耕政权对其怀有极强的戒备。即便农耕政权对游牧政权采取怀柔的政策,很多时候也是一种权宜之计。从长远来看,长城对民族融合、经济互补和经济发展起了很好的作用。

同时,应该清楚地认识到,修建长城一方的指导思想是要保护自己的利益,并对长城以外实行有效的控制。控制体现在战略层面上,一些时期就是以限制对方的发展为任务。游牧政权所控制的地区经济发展越强大,对农耕政权的威胁也就越大。

客家春耕节。

发生在长城区域的农耕民族和游牧民族之间的矛盾与冲突,深层次的原因主要是利益的冲突。利益是人类产生以来始终影响着人类行为的重大问题,不同的政权之间、农耕经济与其他经济类型之间,主要的关系都是建立在利益关系的基础之上。利益诉求是长城区域农耕民族和游牧民族长期以来发生矛盾和冲突的内在动力。当双方力量发生了变化,双方对利益的诉求也就随之发生变化,双方原有的联系和交往秩序必然被打破。

利益关系的变化是长城区域不可能长期处于一种状态的主要原因。力量的均衡被打破之后,会影响到利益结构的平衡。利益结构的平衡一旦被破坏,建立新平衡的过程中往往会有很强烈的矛盾或冲突,以对抗的形式表现出来。这是在长城区域,农牧之间不断发生冲突的根本原因。

新疆石头古城遗址 。董旭明 摄

历史上修筑长城和使用长城,都带动了长城沿线的经济开发。长城所经之处,为了构筑和护卫长城所采取的一系列措施,极大地刺激了边地经济的发展。数以百万计的屯垦军民带着中原的先进生产工具、技术和经营方式,在边疆建立起新的农业经济区。秦汉是经营北部长城地区最好的时候,移民规模很大,有时一次就达十多万人。经济发展好的时候,饱经战乱之苦的长城地区,也曾多次出现牛马布野的繁荣景象。