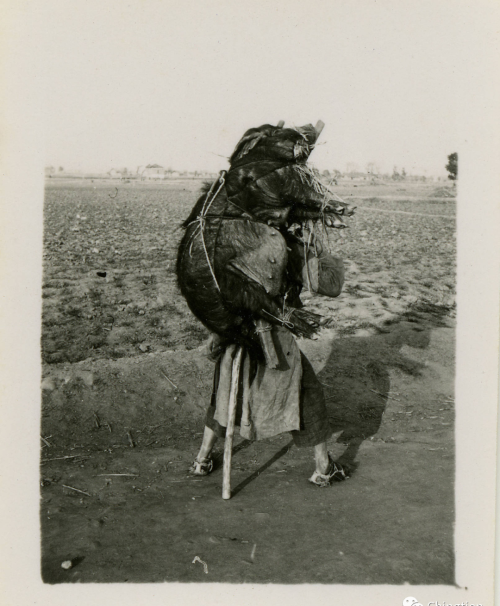

1938年,背黑猪的背二哥

导语:1938年,背黑猪的背二哥黑背猪是哪里出产

背黑猪的背二哥,德慕克拍摄,抗战时期

这张老照片由美国人德慕克拍摄于抗战时期,原片收藏于美国卡尔顿学院。照片中,一名脚穿草鞋、正在路边歇脚的背二哥,身后的背架上绑着一头大黑猪。大黑猪“表情”安详,重量估计不下二百斤。背二哥弓着腰,扎着马步,背架下搭着“T”字型搭杵,此时整头大黑猪的重量都被这根搭杵所分担。趁着这个时候,背二哥可以抽一杆旱烟,吃一口干粮……

老照片中的木制背架,搭配着那根“T”字型搭杵,曾经是秦巴山区最古老、最重要的民间运输工具。人们俗称使用背架背运货物的人为背二哥,或者背佬儿。旧时崎岖山岭中的物资,比如柴火、粮食、茶叶、盐巴、木料等等,都主要依靠背架来背负,甚至还能用来背猪、背人。背架上重下轻,背二哥除了要力气大、耐力好,还要掌握一定的技巧,不然很容易栽跟头。背架上的货物,只要背起出发,在到达目的地前一般都不能放下。途中只能依靠手中的搭杵,支撑在背架下,得到片刻的歇息。小小的搭杵,还能作为拐棍,“打草惊蛇”。翻山越岭,蹚水过河,艰险的路途,平常人走一遭都会胆战心惊,何况背二哥还要背负着上百斤的货物,其艰辛和危险性可想而知。正如一首陕南民谣所唱:

背二哥真辛苦,

长年在外难落屋,

吃的“筒筒饭”,

走的“阎王路”,

动步唱“路歌”,

停脚搭“杵杵”,

背压弯、汗流枯,

日头背进又背出。

老照片中被背儿哥“五花大绑”在背架上的大黑猪,曾是汉中地区最普遍的农家饲养猪品种——汉江黑猪。汉中地区的气候和物产本就适合养猪,汉中人也喜食猪肉,《隋书·地理志》很早就有汉中之人“性嗜口腹……虽蓬室柴门,食必兼肉”的记载。旧时的山民,将养成的大黑猪,或赶、或背、或抬,送往集市卖掉,再买回食盐、布匹、火柴等日用必需品。大黑猪背颈上的猪鬃,曾是汉中地区非常重要的出产物资。抗战前,汉中猪鬃依靠湖北商人,通过汉江河水道,全部运往汉口加工处理,最终出口到国外。当时,全世界85%以上猪鬃产量都来自中国。直至解放后的1950年5月中旬至7月中旬,两个月间,西北猪鬃公司南郑办事处就能在汉中地区收购各种猪鬃达1万6千斤,价值约4亿9千万元……

正如黎明兄所言,小时候汉中农村养猪有不少还是黑猪,猪肉要煮很久,肉香鲜美。记得当时形容一个人做饭速度慢、磨叽,就会讽刺他说,你是在煮猪肉吗。作为陕南地区特有猪种的汉江黑猪是在1983年才被统一命名的,它是我国的一种古老猪种。据1981-1982年调查,当时陕南地区有汉江黑猪40余万头,但到2007年调查时仅剩1000头左右。现在,汉江黑猪已经是国内的濒危猪种……今日我们餐桌上的猪肉香,早已不是旧时味了。

勉县博物馆收藏的东汉绿釉红陶猪(田金拍摄)