初探唐五代“以孙为子”“养弟为儿”现象

导语:初探唐五代“以孙为子”“养弟为儿”现象唐朝养孙为子

前言

从社会关系的角度来看整个社会的构成可以发现,亲缘关系是社会关系网中最为主要的联结点。从原始社会开始,社会就以家庭为单位进行活动。随着部落的构成,家庭关系也被削弱,但并没有被完全取缔。

可以说流传至今的关系链中,家庭是最小的单位,而社会是由一个个家庭构建的一个大型“蜂巢”。

一、唐五代“以孙为子”“养弟为儿”背后的社会趋向

自周朝开始宣扬礼法,“君君臣臣、父父子子”这套理念被彻底贯通实施,整个社会都在强调伦理道德,有意区别于部落文明时期的蛮荒意识,走向更加文明的礼法时代。将人的社会身份规范到一定数量,君臣不可逆,父子不可逆。

在此之外,由社会职能延伸而来的社会阶级也逐渐完善,并以此为基础传承四千年之久。

中国自诩华夏正统,极其重视“正统”二字。自古以来唯一一位真正从草根做起成为皇帝的只有朱元璋一人。

可以说在古代推翻前朝的能人中,大多都是源于门阀世家。哪怕不是来自门阀世家,也会往上去找身份足够高的前人充当自己门脸,昭告世人自己立身是正的。

这一点与西欧各国之间公主联姻一样,通过迎娶高贵公主表示自身血统纯正。

在亲缘关系上,华夏与西欧国家一样重视,但两者又有着不同的着重点。华夏比起“亲”更加重视“缘”,而西欧则更注重“亲”。

这里的“亲”表示的是从基因角度的血缘关系,“缘”则是家庭关系的构建与联结。一个更加理性,一个更加感性。

两者的不同是源自自身文化世俗的不同,西欧上流社会关系混乱,哪怕是结为夫妻也可以各玩各的,所以为了两家更好地辨别继承者,需要通过血统来进行区分。

而华夏属于父权社会,对于女性有着严格的要求,一旦女性有不轨行为则会被处以极刑,因此并不担心血缘混乱,所以也就造成了中国古代更加重视“传承”。这份“传承”有着性别划分,也就是必须是男性。

这样现象的出现主要是两点,一是社会惯性,二是生存能力。在父权为主流的社会中,男性的地位天然会比女性地位更高,尤其是在以农耕为主的古代,女性的生存能力被急剧压缩,想要养活自己都难,更遑论一个家庭。

因此,为了保障自身利益,将“传承”寄托于男性身上也就不足为奇。对于女性群体来说,工业的出现赋予了她们生存的能力,让她们拥有了走出家庭面向社会的勇气。这一点东西方女性一样。

在这种社会环境之下,当一个家庭的下一代没有男性成员后,自然会被认为没有生存能力,从而遭到排斥与觊觎,因此才会出现“养子”制度。这种制度是对亲缘关系的一种补充,但是也是对礼法道德的挑战。

为了所谓的传承乱了伦理,可以说是另一种程度的礼乐崩坏。

二、唐五代“以孙为子”“养弟为儿”历史起源

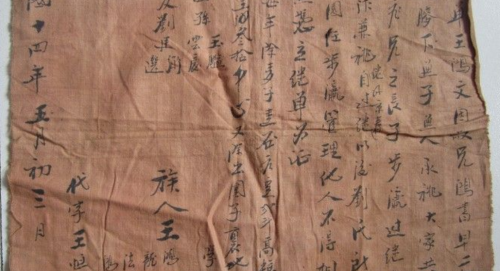

在唐朝之前,养子现象就已经出现。但是当时的养子制度多是基于“传承”,通过认养一个儿子达到“防老”的目的。

而这种认养大多产生于宗族之间,而非直系血亲。这种养子制度还有一层伦理关系作为遮掩,不致于产生社会层面的认知不清。

“以孙为子”“养弟为儿”的频繁出现可以归结于假子制度的兴盛。唐五代时期的假子现象可以算得上是古今罕见,就当时来说谁要没几个假子都算不得一个有头有脸的人物。之所以如此,不过是唐五代藩王割据,群雄逐鹿造就的社会乱象。

藩王们为了笼络人心,构建利益集团,通过认“假子”的行为将其纳入麾下。

但是这仅仅是唐五代假子制度兴盛的原因之一。

要论“假子制度”的流行起源还要从隋唐开始说起。魏晋南北朝时期,外族南下,其中鲜卑族在中原建立少数民族政权,开启了胡、汉混居的社会形态。

虽然拓跋王室效仿前朝,提倡礼法实行汉家文化,但是胡人的文化对汉人还是造成了不小的影响。

“以孙为子”“养弟为儿”这一现象最早出现在胡人族群中。在游牧民族文化,较之汉人落后许多。

他们依旧遵循着父兄去世,儿子或者弟弟可以继承前者妻妾,且游牧民族虽然也处于父权社会,但是母性角色在其中地位还是比较高的,最为著名的就是辽国萧氏皇后,其地位等同于王上。胡人对于中原将领讲究伦理道德并不感冒,在他们的观念里,人口是首要目标。

但是游牧民族骨子里的好战基因促使他们频频发动对外战争,导致自身男性壮劳力稀缺,为了填补部落青年男性的,他们通过收养俘虏或者外族子弟认作假子作为扩充部落实力的一种手段。

因此,在胡人族群中,认作假子或者自身充当假子是一件稀松平常的事情。再加上对于伦理道德的不重视,发生“以孙为子”“养弟为儿”并不奇怪。李唐王室从血统来说属于胡汉混血,加之汉胡混居百年之久。

因此到了隋唐时期,突破伦理的收养制度,虽然不是主流但是也不罕见。

三、唐五代“养子”现象兴盛的原因

(一)亲缘传承

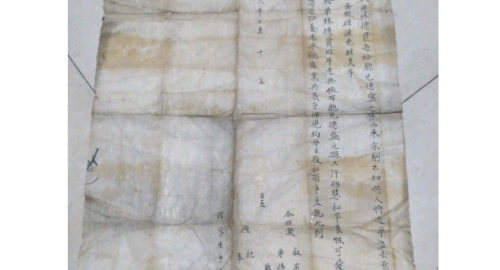

养子制度最初出现的原因是家中没有子嗣继承,无法将自身所得传承下去,而这种多是出现在已经去世的男性亲属身上。

已经去世的男性亲属,为了防止身后事情无人打理,会经过宗族内部商量过继给此人,过继人选大多是子侄辈,让其料理男性亲属后事,这位过继过去的孩子,在族谱上会被划分到男性亲属名下,至此延续下去。

当然,这种形式的过继算是仁义。在各地都不乏吃绝户的行为,在家中只有一个女儿没有儿子的情况,会强制要求认养一个男丁,好继承对方家产。

(二)养儿防老

对于古人来说,子女既是自身家庭血脉的传承也是自己年老之后的保障。古代社会保障体系并不发达,到了灾年各个村落里的老人大多会选择自杀,防止拖累整个家庭。

如果家族足够兴盛,人丁兴旺,养活一个老人是没有问题的,但是就怕人丁稀少或者没有人丁。唐五代时期藩王割据,各地节度使之间摩擦不断,到处都在征兵,青壮劳力纷纷上了战场,九死一生。

家中的老人只能再认养一个孩子,为自己的以后打算。算是通过建立亲缘关系的社会保障措施,这种行为也被官府所承认。

(三)政治诉求

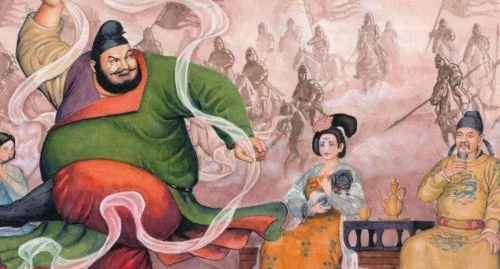

唐五代时期的认养假子行为,政治色彩浓重。唐五代时期的认养假子现象最常发生在上流阶级中,就拿安禄山来说,他就是杨贵妃的养子。

安禄山的年纪可比杨贵妃大上许多,但是也不能阻挡他给杨贵妃当儿子的决心。

杨贵妃作为唐王最为宠爱的妃子,是每一个想要走捷径的人最想巴结的对象。

因此,当安禄山搭上杨贵妃这条线之后,自然而然就走入了皇帝的视野之中,借此为踏板成功跃入权力阶层。

从安禄山与杨贵妃之间的关系可以看出,皇帝对这种关系本身就不排斥,这也就给了那些野心家钻空子的机会,他们大肆招揽“假子”,建立属于自己的利益集团。安禄山在其中最为积极,也最为夸张。

据史料记载安禄山共八千假子,多是胡人。这些假子也为安禄山的反叛提供了强有力的帮助。

参考文献

[1]黄兆宏, 拓天梅. 唐五代藩镇割据政权中的养父子关系及其影响[J]. 河北北方学院学报(社会科学版), 2015, 000(005):50-55.

[2]拓天梅. 唐五代养子问题研究[D]. 西北师范大学.

[3]戴显群. 唐五代假子制度的历史根源[J]. 人文杂志, 1989(6):6.

[4]拓天梅. 唐五代养子现象略论[J]. 西昌学院学报:社会科学版, 2014, 26(3):3.