我们该如何回顾淞沪会战

导语:我们该如何回顾淞沪会战我们该如何回顾淞沪会战的故事

1937年8月13日,淞沪会战爆发。国军在上海艰难的苦战三个月,最终还是没能守住上海,兵败如山倒,一路溃败到南京。为后来南京的惨剧埋下了伏笔。

后世对淞沪会战的评价,大体上是正面的,但是前期国军作战混乱,后期溃败,也多有诟病。但是作为一线的军人,已经流尽了热血,不应再受到什么指责。而作为总指挥,犹豫混乱,指挥水平低下的老蒋难辞其咎。

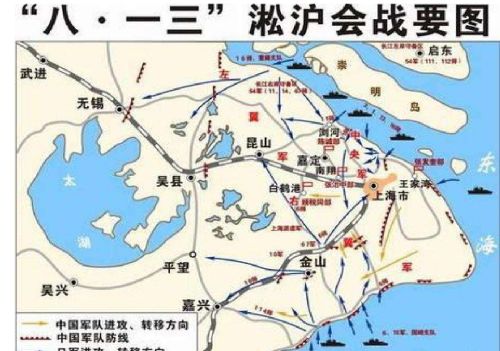

淞沪会战要图

李宗仁归国后,口述了一生的回忆,由唐德刚执笔作了一本《李宗仁回忆录》,文风浅白朴实,可读性很高。虽然作为个人回忆,难免有个人好恶,不过也很有历史研究价值。李宗仁对老蒋的评价就不太高,原话是“既不善将将,又不善将兵”。后来台湾的李敖出过几本《扒蒋介石的皮》,《戳蒋介石的底》之类的书。与《李宗仁回忆录》互相印看,也颇有趣味。两人对老蒋的评价大体上是一致的,就是军事才能有限,性格小气,民主无量,独裁无胆。

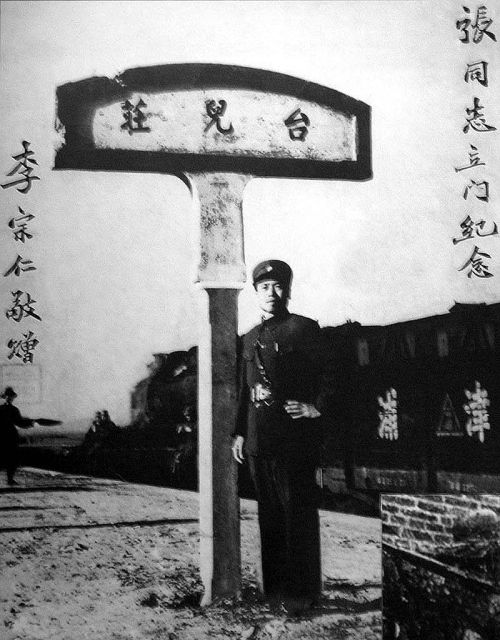

这样的总指挥,用于淞沪会战的指挥上,就是一场灾难。老蒋的指挥命令往往越级直达前线的连长甚至排长那里,被人戏称为微操大师。后果就是师长团长要用兵时却不知道自己的兵跑哪儿去了。如此打仗岂有不败之理。李宗仁就庆幸的回忆,台儿庄的胜利,多亏自己提前给老蒋打招呼:我的兵我自己调度,您老歇着就行。老蒋难得的老脸一红,打哈哈说:德邻用兵,我是放心滴。

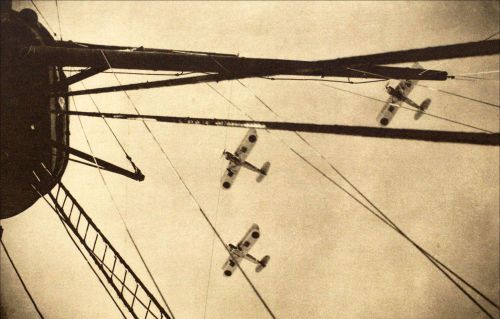

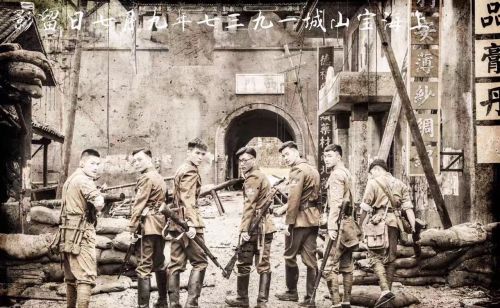

台儿庄大捷后的李宗仁

也正是因为老蒋的反复犹疑,造成淞沪会战极为不畅。前期围攻上海日租界时,各兵种从未配合作战过,造成战力浪费。而后老蒋寄希望调停,决心不够,打了又停,坐失战机;后期撤退时,又寄希望于九国公约,部队撤了又返,眼看要被围歼了,才不得不大撤退。全然没有朱元璋那种“要么不做,要做做绝”的魄力。而撤退不是把阵地一扔撒腿就跑完事儿的,要做好详尽的计划:谁先走谁后走,谁带伤兵谁殿后,都要有详尽的准备。但是老蒋的撤退就是撤退,撒腿就跑。几十万大军挤在几条公路上,全成了日本空军的活靶子。撤退成了溃败,老蒋是第一罪人。

淞沪上空的日本空军

因此李宗仁在回忆里感慨,淞沪会战不该这么打。日军的海陆空军队均对国军有绝对的优势,国军只是人多,战斗力跟日军大概只有5:1到8:1之间。应该在上海稍作抵抗,然后就逐步撤退,在江南的水乡里层层布防,层层后退,杀伤日军有生力量。最后在南京做好部署,以守上海之精神守南京。虽然南京经久必失,但是必定会给予日军更大的伤亡。老蒋一时意气,把精锐部队都葬送在上海,后期还怎么打?

实际上,一开始国军的计划就是如此。首先在上海市区,淞沪警备司令部新修京沪间电报电话线路四条、南翔镇通至沪西虹桥机场附近之苏州河木桥、绘制详细的上海日军据点位置及全市交通路线图、增设浦东各县沿海观察哨、增设警察总队、修筑国防据点工事29处、做好南市黄埔江封锁计划、组织别动队等。上海地方老大杜月笙利用其地方关系,配合国军预定的作战计划,在闸北一带要点,租贷民房,在室内密建钢筋水泥掩体,平时不落痕迹,使用时打开枪口。而从上海到南京这一路,国民政府预估日军会从上海与杭州湾北岸登陆,因此动员第三十六师、第八十七师、第八十八师在苏州吴县、福山镇之间构筑吴福线(苏福线,预定226个国防工事,其中已完成157个),无锡、江阴之间构筑锡澄线(第三十六师驻无锡;第八十七师驻江阴、常熟;第八十八师驻苏州)。淞沪线是从上海到吴淞口,苏福线是从苏州到福山镇,锡澄线是从无锡到江阴,这些工事都是在极端保密下完成的。另有乍浦、平湖镇、嘉兴之间的乍平嘉线(第五十七师阮肇昌负责构筑),海盐经嘉兴至吴江的海嘉线国防工事。

苏嘉国防线遗址

从纸面上来看,国军实际上是做好了层层抵抗,消耗日军的准备。

中日有个比较大的差异,日本地方狭小,所谓的日本战国时代也就比国内的村级械斗规模大点儿。因此日本整体上精于战术,拙于战略,至今也没出过什么有名的战略家。而中国历来战场范围宏大,战略家层出不穷。只是近代限于国力,许多战略无法在战术上精准的实施。在全面抗战爆发之前的20年代,蒋百里就推测:“将来有这么一天,我们对日作战,津浦、京汉两路必被日军占领。我们国防应以三阳为据点,即洛阳、襄阳、衡阳。”当时蒋百里的同僚还不信日军能打到中国腹地,后来的发展与蒋百里的推测极为一致。针对日军的锋芒,蒋百里早早提出了应对策略: “我侪对敌人制胜之唯一方法,即是事事与之相反,彼利速战,我恃之以久,使其疲弊;彼之武力中心在第一线,我侪则置之第二线,使其一时有力无处用。”,“不应一味死守、与敌军大打阵地战,而是应增强部队作战的机动性,利用我军本土作战、熟悉地形的有利条件,采用运动战战术,给敌以有效杀伤;发动游击战,使之全民皆兵,让入侵者陷于人民战争的汪洋大海之中不能自拔。”最终,蒋百里就在《国防论》自信的表示:万语千言,只是告诉大家一句话,中国是有办法的!

蒋百里将军

淞沪会战的爆发,实际上就是蒋百里的战略目标。1937年7月21日,蒋百里向蒋介石提出了自己的战略意见,即著名的凇沪开战并扩大化,引诱日军沿江而上。老蒋虽然大体上接受,但仍然在部分上予以批驳,并调整战斗序列,调中央军第10师、17师、25师、83师二次北上,消弱了部分上海守军的实力。同时熊式辉提出了三点抗战主张,即:屡战屡败、屡败屡战;移民清物,坚壁清野;避实击虚,昼伏夜动。蒋百里和熊式辉的战术战略,是十分符合当时中日之间的实际情况的。

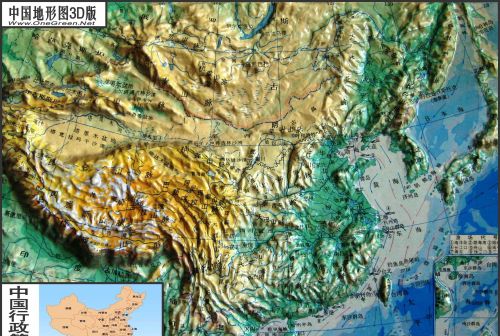

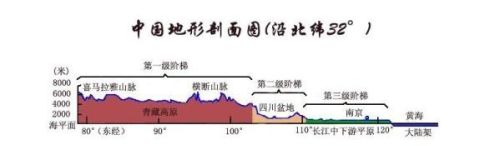

大家初中学过地理,都知道中国地形的特点,就是西高东低。而华北是大片的平原,无险可守。历史上五胡乱华,金灭北宋,清军入关,都是由北向南长驱直入。主要原因就是游牧民族以骑兵为主,机动能力强,野战能力强。而华北一马平川,对游牧民族开展作战极为有利。1937年的日军机械化程度远超国军,无论是机动能力,还是火力输出,对国军都是呈碾压状态的。如果日军顺着历史上游牧民族由北向南的路线进攻,那么在平原上国军真的很难有什么作为。唯一的办法,就是在上海开战,把日军吸引过来。引诱日军从上海沿江而上。一方面在河网密布的江南水乡可以抵消一部分日军的机械化优势,一方面我方后撤时一路占据有利地形,日军不得不抬起头仰攻。就算有机械化帮助,也是很累的。因此武汉会战之后,日军就到了强弩之末。吃奶的劲都用上了,也只能卡在石牌,未能再进一步。

中国地形图

中国地形剖面

从战略上来说,淞沪会战的整体思路很清晰,没有什么问题。后期溃败的那么惨,一方面拜微操大师蒋某人瞎指挥所赐,一方面还有一个被人忽略的原因:腐败。

前面说了,国军早在全面抗战之前,就在淞沪至南京这一带斥巨资修建了国防工事。号称东方马奇诺防线(作者吐槽:你说叫什么不好……)。但是看战争进程,11月12日上海沦陷,12月1日日军就兵临南京城下。除了在江阴要塞一带的防线上日军迟滞了一段时间,一路几乎畅通无阻,几道国防工事基本上没起什么作用。马奇诺防线虽然也没起什么作用,好歹自身修建的是十分坚固。而东方的马奇诺防线,那质量只能呵呵了。有的战壕不足一公尺;有的排水不畅下雨给淹了;难得有几个能用的工事,也只是孤零零的凸前在外,无法组成交叉火力,进去就只有等死;苏嘉国防线倒是钢筋水泥的,但是负责人跑了碉堡找不到钥匙,想守也没法守……而且有很多工事里面压根没有用钢筋水泥,里面就是土坯和腐烂的竹子,别说扛日军的重炮了,找个力气大的一脚就能踹塌。不止天高皇帝远的防线上,就是首都南京城下的碉堡,也不乏用竹子当钢筋的。腐败,是国民政府自始至终都无法去之的顽疾,也是最终败走台湾的最大根源。

日军轰炸后的惨状

腐败的政府,带来的就是国力不足。国民政府的要员们大发国难财,修国防工事的钱都敢贪,哪有钱买汽车。日军虽然从本土远征而来,但人家是坐船来的,增兵很快,便于统一协调指挥。而国军虽然本土作战,中央军自己都没几辆汽车,地方军更不必说了。老蒋虽然犹疑,毕竟还是做出了表率,把自己最精锐的中央军德械师和中央教导总队都给投进战场了。各地军阀眼看老蒋下血本了,这才放下心理负担,派军支援。除了一两个派系,各地都向上海派出了援军。但是国军整体都缺乏机械化能力,是长途跋涉走过去的。距离远近不同,援军到达的时间自然也不同。最远的滇军路上走了三个月,仗打完了才赶到。打惯了国内小打小闹的沟壕战的军阀部队,哪见过日军海陆空一体化的立体攻势。前线每小时伤亡以千计,整营整团的牺牲,国军只能以血肉之躯在尸山血海里硬抗。援军陆续到达时,前线处于随时都要崩溃的状态,援军连最基本的休整时间都没有,就投入了上海的大熔炉里。这就造成国军虽然投入了七十多万大军,实际上是先后到达,无法统一行动。淞沪会战打成了添油战术,也是现实条件所致,无可奈何。在多重原因之下,淞沪会战后期不可避免的形成了大溃败,只可惜了第一批敢打敢拼的老兵。

奔赴战场的姚子青营 剧照

今天我们纪念抗日先烈,不应局限于称赞其英勇或指责其无能;也不应一味的局限在对日的仇恨里。应该从先烈的血肉里吸取教训,前事不忘,后事之师,避免此类事再次发生。如此,上海那70万先烈的血才没有白流。