传统文化连接航天!你想知道的“格物致知”解释,在这里

导语:传统文化连接中国航天!你想知道的“格物致知”解释,在这里

4月24日是我国第八个“中国航天日”,以“格物致知 叩问苍穹”为主题,意在勉励广大航天人继续秉承“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神和新时代北斗精神,怀着探索未知的决心,加快航天强国建设,积极构建外空领域人类命运共同体,倡导广大公众特别是青少年,行而致知、知而促行,不断探索宇宙奥秘。

“格物致知”是中国哲学中的重要概念,而远在数百年前的明代,这一概念也曾引起一位少年的求知之心。明弘治二年(1489),18岁的王阳明深深被先哲朱熹的著作所吸引,他向往“格物致知”之说,更受“一草一木皆具至理”的启发,于是,静坐于竹林七昼夜,以竹为格的对象,力求格竹而得真知。

“格物致知”源自宋代大儒程颐和朱熹。一般认为,这一思想引入了作为事实的“物”的概念,为宋代儒家思想之突破。朱熹将《大学》篇确立为“四书”之一,“格物致知”便出自《大学》:“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”可见,格物的终点是经天纬地的大志向,正如读书、求学的目的是求真知、经世务。

朱熹《大学章句》

格是研究,致是获得,研究“物”可以获得“知”。理解“格物致知”,要回答三个问题:为什么要研究“物”?获得什么“知”?究竟如何“格”?

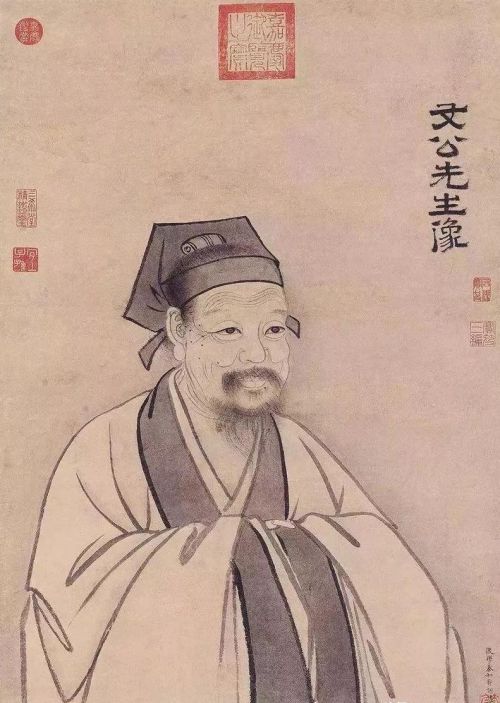

首先,格物是因为其中有“理”。《二程语录》说“冲漠无朕,万象森然已具。”意指物自有其背后的道理和规律,朱熹将“物”作为一种认识和实践的对象,所谓“言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”“物”既是物,更是物背后的理。这个“理”既是现代意义上的科学道理,更是近乎于道的根本规律。朱熹将格物分为“即物”“穷理”“至极”三个方面,又以“穷理”为核心,在他看来,理或性是一种“恰当的”事物秩序,且天理本来就存在于人的心中,乃是凭借外物直指本心。这便衍生出两条不同的理路,探求外物的方向,在近代被开掘为科学精神;回归内心的趋向,自王阳明以来被发扬光大为心学。实际上,在朱熹看来,二者只是穷理的两个阶段,并不互斥。

朱熹画像

其次,“知”不单是“知识”,更是内心的道德律。“知”是人心所固有,只要于心反省内求,即可认识真理。儒家并不是把世界作内心的映射,而是讲求天、理、性、物的贯通,所谓“知识”可以是洒扫坐卧,也可以是天文地理。宋儒对于“知”更侧重道德,犹如康德所说,作为“理性人”的我们,内心充满“人之为人”的道德律。这种律令或者说天性,并非后天强加,而是先天所有,需要时刻启发、体悟、思索。

最后,“格”是过程,需要探究与积累。程颐说:“须是今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然有贯通处。”假若运用现代教育学理论,便不难理解此点。学习有两件至关重要的原理,适当难度与知识网络,前者要求在学习中,进行比现有知识水平更高一点的练习,从而激发探索的求知欲;后者要求学习者举一反三,将过往的知识谱系进行体系化的建构,形成知识的网络而非知识的碎片,以便供人调取和联系。不难发现,“格”的方法便是不断探究、保持积累、鼓励反思和融会贯通。这既符合现代科学精神,也符合学习原理。

总之,“格物致知”是儒家传统中本体论、道德论的重要组成部分,是“修齐治平”的根本所在,它讲求身与心、物与我的贯通,体现出中国哲学的关联性特征。同时,“格物致知”所提倡的求知、探究、思考,也成为近现代国人接受西方科学观念的认知基础。而今,以“格物致知”为中国航天日的主题,表明我们正遵循着这种精神,问苍穹而知天理,以实践而出真知。

(来源:北京日报客户端;图片来源:原文配图;原文有删减)