名字取得好,状元跑不了

导语:名字取得好,状元跑不了名字取得好下一句

名字对一个人的重要性不言而喻。好听的名字不但能够让人眼前一亮,还能让别人迅速记住你。难听的名字,虽然也能让人印象“深刻”,但是这个深刻怕是许多人都不想要的。

今天这篇文章,馆馆就来和大家讲讲一位因为起了个好名字而改变命运的明代状元——朱希周。

一、家学源远,勤奋学习

成化九年六月二十三日(1473年7月17日),朱希周出生于富庶的吴县吴趋里(今江苏省苏州市姑苏区)。

朱希周并非寻常百姓的子弟,他的高祖朱吉曾在洪武年间担任户科给事中,在永乐年间担任中书舍人,父亲朱文在他幼时便做了御史,官终正四品的云南按察副使。

祖上有人为官,这对于尚为少年的朱希周来说,无疑是一个好事情。

在科举时代,相比于平民百姓的家庭,官宦家庭非常清楚良好的子弟教育对延续自己家族的重要性,也更有余力和余财去培养家族的子弟。

在明代,江苏等南方省份不仅富庶,学术气息也非常浓厚。在家庭的要求和培养下,作为长子的朱希周,在十四岁的时候便进入了昆山县学(一说吴县县学)学习。

在封建社会,长子要承担非常大的责任。所以,朱希周入学以后,没有丝毫的骄纵之心,反而发奋读书,经常向县学里的教谕和训导请教,学到了不少本事。

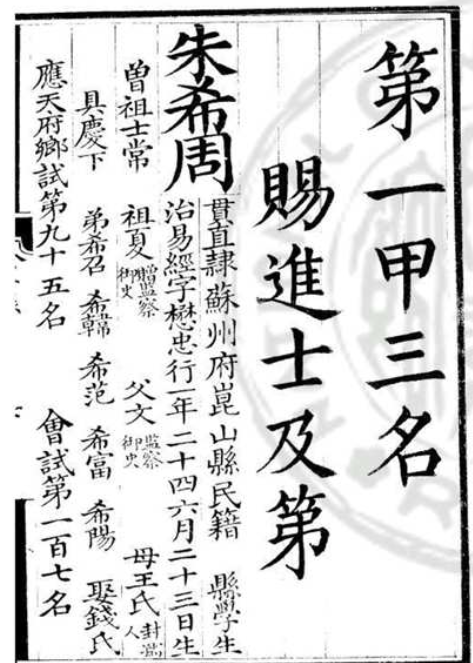

朱希周

经历了几年的沉淀之后,朱希周在应天府乡试上考取了第九十五名。

虽然成弘年间应天府乡试总共就录取一百三十五人,九十五名听上去比较靠后。但在成弘年间应天乡试录取率仅有不到百分之六的大环境下,能够中试,就已经很了不得了。

在明代,乡试中举便可以获得举人功名。对于寻常人来说,举人功名已经足够了,但朱希周显然不满足于此。

弘治九年三月,朱希周来到了京城,在会试中考取了第一百零七名。

这一年的会试,朝廷总共取了三百人,朱希周拿到了前三分之一。

而在明代,考上会试之后虽然只是中了贡士,但由于殿试不黜落,所以会试中试基本上就已经代表着要做进士了。

三月十五日,朱希周和剩余的贡士一道,走进了紫禁城,去参加决定他们进士排位的殿试。

二、得益名姓,官途多舛

殿试的阅卷时间一般只有两天,考官会选出十一二份上等的卷子呈送给皇帝,由皇帝亲自给这些人排座次。

朱希周就是在这个时候入了孝宗皇帝的眼。

在明代,朱姓是国姓,而“希周”之意,则又颇有说法。

大家都知道,周家有天下八百年。而“朱”代指明朝,“希周”不就是希望明朝像周朝一样有八百年的天下嘛,所以明孝宗便把朱希周钦定为第一,也就是状元。

这一年,朱希周二十四岁。

明代进士登科录有关朱希周的记述

按照明代制度,状元在殿试之后直接授官,进入翰林院,官居从六品的翰林修撰。

但朱希周的运气却没有那么好,在进入翰林院不久,他便因病辞官了。

这一病,就是将近五年。

刚进入官场这几年无疑是一个人的事业上升期,但朱希周因为生病,让这五年的大好时光就白白逝去,无疑是有些可惜。

弘治十四年,朱希周病愈,回到京城,官复原职。

明孝宗没有忘记这位他钦点的状元。弘治十五年会试,朱希周经过明孝宗的任命,做了同考官,成为了为国家取士的关键人物。

弘治十六年,《大明会典》编修完成,朱希周因功升为翰林侍读(一说侍讲),充为经筵讲官。

但好景不长,朱希周很快又因为身体原因辞官,一直到四年之后的正德二年才回到京城。

这次回到京城,他的贵人明孝宗已经去世,孝宗的儿子明武宗做了皇帝。

正德四年四月,《明孝宗实录》编订完成,朱希周作为编者之一,受到了武宗的赏赐。

翰林的牌匾

而明武宗一代,宦官乱政,文官受到打压。仅仅不到二十天,大宦官刘瑾就因为《大明会典》中的小错误,把朱希周降为翰林修撰,也就是他初入官场时的官职。

文官在武宗朝前所未有的团结了起来,十四天之后,朱希周就在吏部的请求下重新复官为翰林院侍读。七月,吏部又推举朱希周做了翰林院的掌印官,朱希周成为了北京翰林院的最高行政首领。

正德五年,朱希周在明武宗的任命下回到了他的家乡应天府,成为了应天府乡试的正考官,主持了应天府的乡试。

正德六年,正当朱希周的事业进入上升期的时候,他的父亲不幸去世。朱希周作为孝子,立刻归乡为父亲朱文守丧,这一守就是三年。

重新回京的两年后,朱希周成为了翰林院侍读学士,在品级上进入了翰林院系统的高层。

第二年,也就是正德十二年,也是朱希周中状元之后的第二十一年,他被任命为殿试读卷官,成为了手握众多考生命运的考官。

三、深陷旋涡,坚守气节

翰林院官是中央的清流官职,一没有实际权力,二与地方无涉。虽然高贵,但也没有什么功绩拔擢。

正德十四年,朱希周被廷议推举为南京吏部右侍郎。

明代最初建国的时候,定都南京,迁都之后也在南京留了一套班子。而有了北京的班子,南京这套班子大多数时候都是用来安置官场斗争失败的官员,对长江以南的事务也有部分管辖权。

但朱希周显然不是在斗争中失意的官员,他的此次调动更多的是为了在他的履历上增添资历。

吏部毕竟是六部之一,有了吏部的经历后,状元出身、长期任职翰林的朱希周无疑就有了在北京吏部等部门做侍郎乃至尚书的资格了。

四年之后,也就是嘉靖帝即位的第二年,朱希周升为北京礼部右侍郎,正式成为明代中枢机构的重要官员之一。

但不幸的是,朱希周很快便卷入了大礼议的浪潮之中。

所谓大礼议,简单来说,就是皇帝和朝臣之间的一场关于礼法的论争。

正德皇帝去世之后,因为没有子嗣,嘉靖皇帝由外藩入京称帝。不久之后,嘉靖帝为了确定自己生父的位分,尊自己的生父做皇帝,便和首辅杨廷和为代表的反对派对抗了起来。

嘉靖皇帝等人宣称“继统不继嗣”,并要把自己的生父请入太庙,这一系列要求对孝宗老臣来说是不可接受的。

朱希周作为礼部三把手,本来就应该参与议礼。同时他又是孝宗钦定的状元,受了孝宗的恩惠,自然要为孝宗皇帝说话。

嘉靖三年,在礼部尚书席书尚未到任、礼部左侍郎吴一鹏出使安陆的情况下,作为礼部最高领导的朱希周就嘉靖帝违背礼乐的问题上了一道奏疏,要求嘉靖帝“太常乐舞人数有定数,不应当更改设置。”但嘉靖帝并没有听从,反而责备和他一起上书的太常寺卿汪举妄加议论。

不久之后,支持嘉靖皇帝议礼主张的张璁和桂萼奉诏入京,议礼派的力量一下便加强了。在张桂等人的支持下,嘉靖皇帝很快便下了旨意,要求礼部做好册封的相关准备。

嗅觉敏锐的朱希周很快便意识到,如果他再不行动的话,事情将再也无法挽回。

嘉靖三年七月十四日,朱希周率领郎中余才、汪必东等上疏劝谏嘉靖帝,阻止嘉靖皇帝更改“本生”称号。七月十五日,首辅杨廷和之子杨慎率群臣在左顺门聚集,跪地力谏。

朱希周见状,寻到其他重要的大臣,说道:“正直的大臣都在宫殿里面跪地上书,诸公难道能坐视不管吗?”在他的劝谏下,很多有分量的大臣也都跪在了左顺门外。

左顺门(现为协和门)

嘉靖皇帝知道之后,大怒,命令朱希周和何孟春等候处分,其他参与的大臣都被关进了诏狱,等候处置。

左顺门全景(图自故宫博物院)

七月十七日,册封太后的诏书还是公布了。朱希周知道之后,称病没有到场。嘉靖帝严令朱希周和其他没到场的官员陈述情况。第二天,朱希周等人认罪,嘉靖帝又狠狠地斥责了朱希周等人一顿才罢休。

这个时候,拘留在诏狱中的其他官员还没有被释放。朱希周于心不忍,上疏说:“臣子们狂妄轻率,原本不可饶恕。但由于大礼临近,需要百官斋戒迎接才可完成相关礼仪,请求释放被关押在诏狱里的大臣,以让大典顺利完成。”

嘉靖帝这个时候仍在气头上,没有同意朱希周的奏请。

大礼尘埃落定后,深陷议礼之争的朱希周知道自己会因为之前的不妥协而遭罪,于是上书请求退休,但嘉靖皇帝没有批准。

九月,嘉靖皇帝擢升朱希周为礼部左侍郎。

嘉靖四年七月五日,朱希周升任南京吏部尚书。先前他已经做过南京吏部侍郎,所以倒也不以为意,欣然赴任。

四、恬然淡定,退休隐居

嘉靖六年京察,朱希周作为南京吏部尚书,会同都察院对南京官员进行考核,南京六曹没有被罢黜的人。

议礼重臣桂萼知道此事之后,因为在大礼上与朱希周结了怨,又怨恨言官弹劾他,便说没有黜落一人是朱希周故意包庇的缘故。

朱希周闻言,非常愤怒。他说道:“南京六曹只有七人,实在没有可以贬黜的人。如果整个官衙都是贤良之人,一定要去掉一二人来显示考评公正的话,那么假如整个官衙全都品行不端,还只是去掉一二人吗?”

这次事件之后,朱希周立刻向朝廷上书,请求退休。嘉靖皇帝同意了,命令有关部门每年供给俸禄。

从此之后,朱希周在家中隐居三十年,朝廷内外推荐他的疏奏有三十多封,但由于嘉靖皇帝不同意,他个人也没有相关的意愿,最终也没有再任职。

适合隐居的竹林

临死之前,因为自己的父亲叫“朱文”,而明代大臣的谥号里大多含有“文”字。为了避讳,他告诫自己的儿子不要向朝廷请求谥号,以免朝廷优待,赐带有“文”的谥号。

“不得请恩于朝。万一台章闻知,主上怜之,赐谥易名,愿无以‘文’为谥,脱犯吾父讳,亡魂何安?小子切记之。”

朝廷知道之后,非常震惊,最后赐给“恭靖”的谥号,赠太子太保。

五、结语

朱希周的一生虽然风光,但也较为坎坷。

他由名字改变命运,由个人的品性在大礼议中支持杨廷和一方,退休后能够不慕名利,不让谥号与父亲的名讳起冲突,称得上是当时的文臣风骨。

其实,历史上因为名字而成为状元的不止朱希周一例。据说嘉靖二十三年的状元秦鸣雷便是由于皇帝梦到了雷声响而钦定的第一名。

如果各位看官觉得馆馆的这篇文章不错,就请各位看官多多点赞评论关注,馆馆会为大家送上更好的文章。

参考资料来源:

裴家亮《明代应天府乡试录取率及举人总数考述》

《明史·卷一百九十一》

《孝宗敬皇帝实录》、《武宗毅皇帝实录》、《世宗肃皇帝实录》

明·焦竑《玉堂丛书》