以敦煌壁画的流变、壁画与佛教的关系研究社会文化环境的变化

导语:以敦煌壁画的流变、壁画与佛教的关系研究社会文化环境的变化敦煌壁画和佛教有关系吗

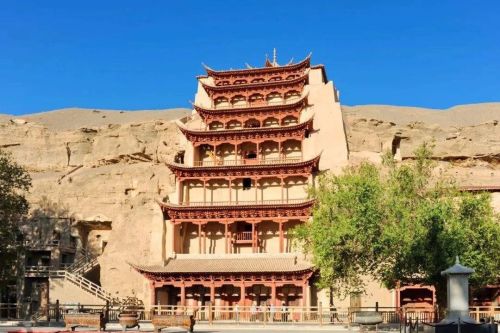

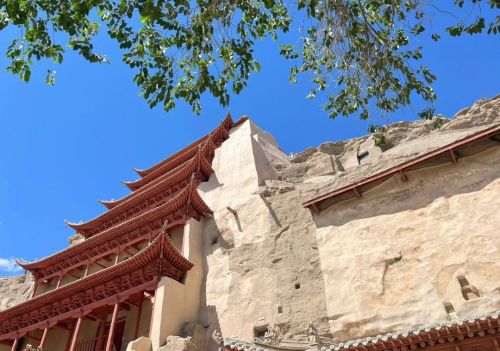

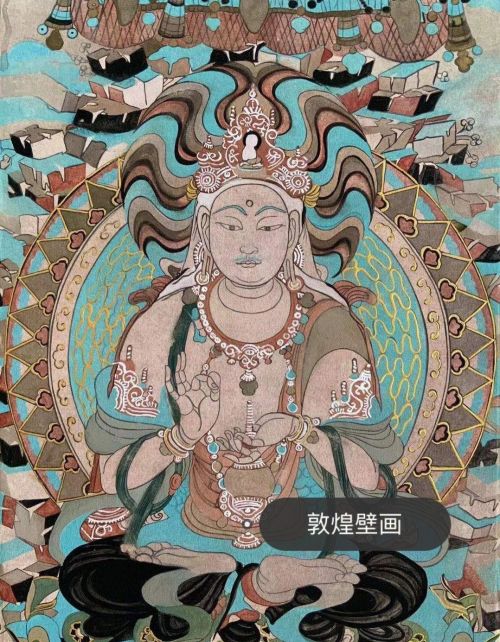

敦煌壁画包含敦煌莫高窟、安西榆林窟、东千佛洞、西千佛洞、昌马石窟、水峡口石窟、大坝石窟、肃北五个庙石窟里面约五万多平方米的壁画艺术,历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等十个朝代、一千六百多年的历史,淋漓尽致地展现了各个时期的宗教信仰、绘画技法、舞姿风格与世俗生活等等,具有重要的历史、文化、艺术、宗教研究价值,由此被公认为世界最大的艺术宝库之一。

1、敦煌的历史文化

敦煌莫高窟坐落于河西走廊西端的敦煌,始建于十六国时期的前秦,在随后一千多年的历史发展过程中,形成了735个洞窟、2415尊泥质彩塑和4.5万平方米的壁画,是诸多石窟中历时最久、规模最大、内容最完整、壁画舞姿最丰富的一个地方,由此也被称为是“千佛洞”。

敦煌莫高窟始建于前秦时期,在武周圣历元年已十分兴盛,或者是作为僧人禅修打坐的禅窟,或者是僧徒来礼拜众佛的洞窟,蕴含着浓厚的佛教文化气息。

由此不难推测,敦煌壁画舞姿是与凿窟修龛相伴而生的。

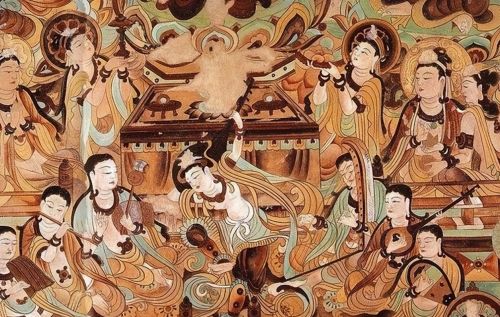

首先,后秦鸠摩罗什翻译的《妙法莲华经》中规定对佛有十种供养,即“一华、二香、三璎珞、四抹香、五涂香、六烧香、七缯盖幡幢、八衣服、九伎乐、十合掌。”其中,“伎乐”也即是乐舞。按照这一规定,敦煌佛龛、佛塑、佛像的产生与发展也必然会出现各种为佛奏乐起舞的壁画。

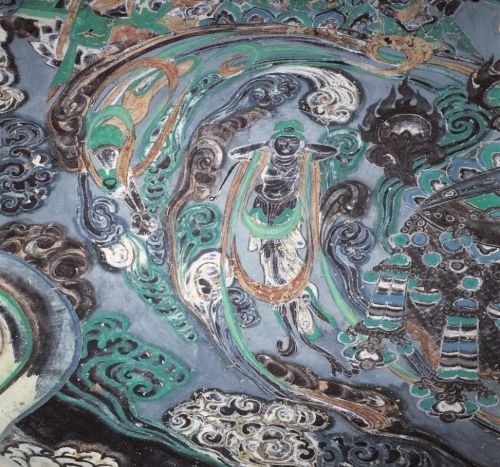

其次,鸠摩罗什翻译的《大智度论》(第十卷)记载:“乾达婆与紧那罗都是为诸天作乐的天伎”,也即是在佛的护法神“天龙八部”之中,乾达婆与紧那罗是为佛专司音乐舞蹈之神,也即是人们常说的“飞天”等伎乐之神。因此当人们营造洞窟,修建佛像,绘制佛教壁画的时候,也必然会出现各种供养佛、娱佛的伎乐之神的形象,从而也就产生了各种各样的壁画舞蹈形象。

2、敦煌壁画舞姿的流变历程

我国古代佛教有“以舞祭祀”的传统,也即是由“神的侍女”门以舞蹈祭祀神佛。《洛阳伽蓝记》中记载:北魏佛寺的“伎乐”十分美妙动人,诸如景乐寺“歌声绕梁,舞袖徐转……得往观者,以为至天堂”。

可以想象,壁画匠人在其日常生活中所司空见惯的祭神舞蹈也必然会成为其重要的绘画内容之一,出现在洞窟壁画之中。

除此之外,前来礼佛的僧徒或者是壁画匠人内心都充满了对佛的敬畏,由此也会将日常生活中所见到的一些民俗歌舞绘制出来,从而形成敦煌壁画舞姿中另外一种题材和风格的舞蹈艺术。

敦煌壁画舞姿是与佛教僧徒凿窟造龛相伴而生的,是由多方面因素共同作用的结果。

敦煌壁画舞姿自产生以来,随后经历了公元4世纪北凉至公元6世纪北朝的早期发展阶段,公元6世纪末北朝至公元10世纪初隋唐的中期发展阶段,公元10世纪初五代至公元14世纪元代的晚期发展阶段。各阶段政治环境、文化背景、佛教流变、舞蹈艺术不一样,由此也形成了风格迥异的壁画舞蹈艺术形式。

3、早期敦煌壁画舞姿—北凉至北周时期

敦煌早期壁画舞蹈主要经历了北凉、北魏、西魏与北周四个时期,史称“北朝”。

这一时期一方面是北方剽悍勇健的少数民族兴旺发达,在北方地区建立统一而强盛的王朝。

另一方面则是西域佛教思想不断传入,从而使少数民族粗犷豪放的精神气质与佛教文化以及汉族儒道文化共同展示并巧妙结合。

这使得敦煌早期壁画舞蹈在题材内容与风格特征上呈现出鲜明的时代特征。

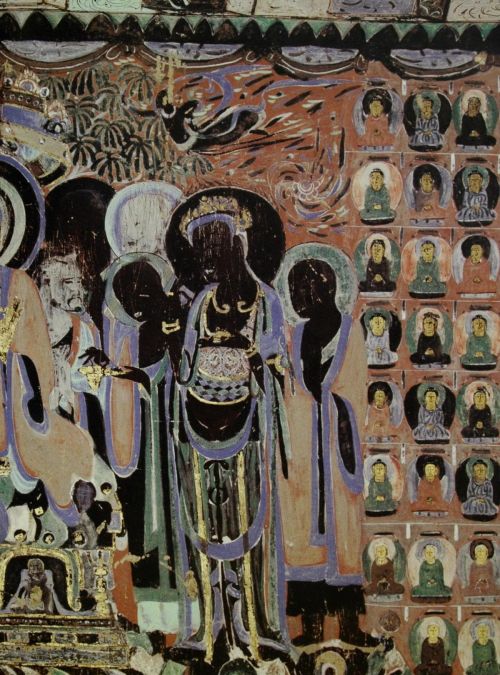

在题材内容上,敦煌早期壁画舞蹈涉及到天宫伎乐、莲花伎乐、供养伎乐、礼佛伎乐、伎乐菩萨、飞天与金刚之类的内容,主要是以礼佛、娱佛、供养佛为主要内容,呈现出浓厚的佛教文化气息,十分庄严、肃穆;

在舞态形成上,早期壁画舞蹈则线条粗壮,姿态刚毅,即便是娱佛的飞天形象也呈现出刚毅、威严、硬朗、彪悍之感,呈现出多民族舞蹈融合的特征。

4、北魏绘画的风采

北魏245窟天宫伎乐手执花绳而舞的情景,里面也出现了诸多捧手弹指的动作,是对西域地区早期民间舞蹈动作的表现,西魏249窟天宫伎乐表演时的情景,并配有骑马射猎、奔马走狗之类的形象,表现出一种刚劲、豪放的舞姿形态,是对北方少数民族舞蹈的一种再现。

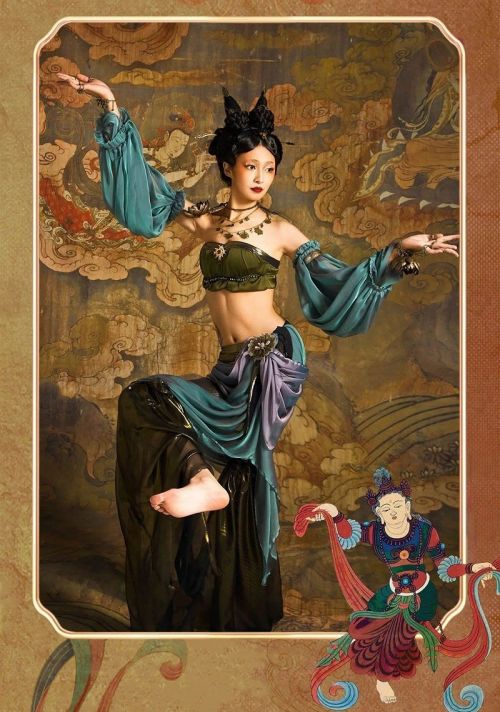

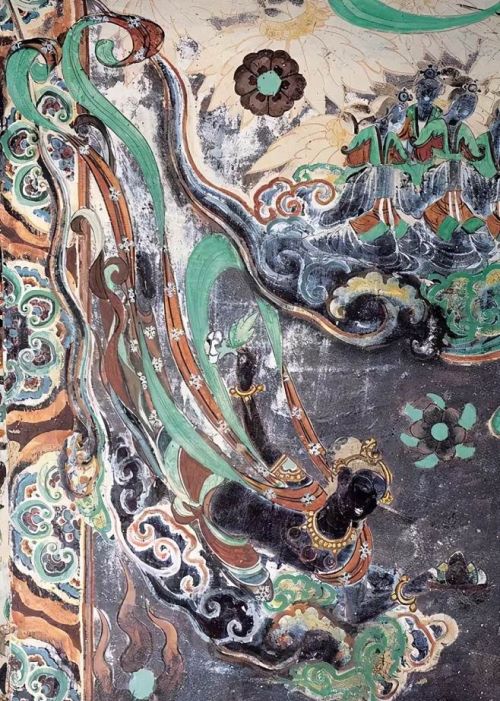

西魏285窟的飞天群,舞者身穿长裙,婀娜多姿,曼妙飞舞,又呈现出一派中原舞蹈的风格特征。另外,从人物形象与服饰装扮的角度来说,人物大都面容清瘦,身体苗条,皮肤黝黑,裸露上身,身缠巾帛,呈现出浓厚的异域风情。

正如史敦宇先生所说的:“敦煌早期壁画舞蹈是在多民族、多文化融合背景下,早期匠人利用自己所见、所闻、所想的各种舞蹈艺术形式来表现各种娱佛、礼佛、供应佛时的情景。由此是这一时期的壁画舞蹈艺术蕴含着浓郁的多民族舞蹈风情,甚至是可以说是对不同民族舞蹈动作技巧、舞姿形态、风格特征、艺术思想与服饰装扮的一个‘大杂烩’,但这又淋漓尽致地彰显了这个时代人们包容开放的精神状态。”

这由此也进一步彰显了敦煌早期壁画舞蹈在多民族融合背景下,尤其是佛教刚刚传入中原时期,所形成的多民族舞蹈融合的风格特点,呈现出个性化时代特色。

5、中期敦煌壁画舞姿—隋唐时期

隋朝于公元581年结束了南北朝长期割据、对峙的状态,建立起大一统的中原王朝,虽然立国38年而亡,但隋唐之间更迭的时间比较短,尤其是唐代延续了隋朝的政治、经济与文化制度,实现了长期稳定的发展,因此史学家常将两朝合称为隋唐。

这一时期国家统一,社会稳定,经济繁荣,文化兴盛,而且佛教东传中原已有数百年的时间,佛教艺术民族化、本土化的特征越来越明显,尤其是隋唐两朝统治者对于佛教的推崇,更是推动了佛教的本土化发展。

这由此也使敦煌壁画舞姿艺术进入到一个更加多姿多彩、更具民族特色的蓬勃发展时期。

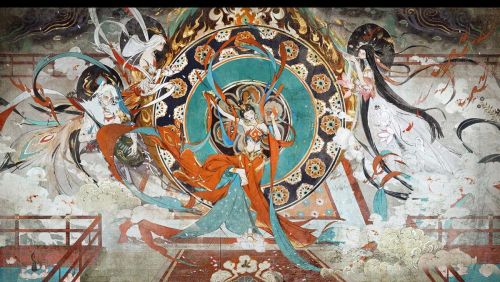

目前,敦煌莫高窟有492窟存有壁画和雕塑,其中隋窟占72个、唐窟则占228个,将近洞窟总数的一半之多,呈现出异常繁荣的发展状态。深入分析可以看出,隋朝壁画舞蹈中天宫伎乐的场面与金刚形象开始逐渐消失,取而代之的是飞天舞者的数量越来越多,而且不仅有独舞的飞天舞者,还有成群出现的飞天舞者,其身披舞巾,轻盈曼妙,充满灵气,朝着一个方向飞去。

另外,隋朝壁画舞蹈中还出现了维摩诘经变、药师经变、法华经变以及世俗乐舞之类的画面,在继承前一时期舞蹈题材内容、舞姿形态、风格特征的同时,也呈现出诸多个性化的特点,从而对唐代壁画舞蹈的发展产生了重要影响。唐代壁画舞蹈数量最多,场面最宏大,画工也更加精美,其中既有诸多美轮美奂的经变画伎乐舞图。

也有诸多佛传故事中的民俗舞蹈场面以及供养人行列中的舞图等等,进一步拉近了“神”与“人”之间的距离,诸多舞姿形态、舞蹈场面甚至将其融为一体,以现实世界中歌舞升平、伎乐群舞的场景来营造佛教世界中歌舞表演情境。这由此直接或间接地为我们提供了一个了解唐代社会生活中真实舞蹈场景的重要渠道。

莫高窟220窟初唐的“东方药师变”场景,一边是发带飞扬、急转如风的舞伎,一边是托掌挺举、提襟垂立的舞者,或灵巧自然,或刚劲有力,犹如白居易《胡旋女》中所提到的“左旋右转不知疲,千匝万周无已时”,亦或者是杜甫《观公孙大娘弟子舞剑器行》中所提到的“昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方,观者如山色沮丧,天地为之久低昂”。

5、唐朝的舞蹈壁画

除此之外,唐代壁画舞蹈中也有诸多轻歌曼舞、飘逸洒脱的歌舞场景,诸如205窟中的“双人舞图”,两个舞者或是舞姿相同,或是相向而舞,或是高低对比,或是平行而立,在一张一收、一背一面、一蹲一挺之中,相互呼应,柔曼婉转,给人以独特的视觉艺术体验。

唐代壁画舞蹈在表现佛教故事过程中也出现了诸多饭馆酒肆、婚丧嫁娶、求神祭祀之类的民俗舞内容,诸如莫高窟第445窟的《弥勒经变》展现的是一副婚嫁图,里面的舞蹈非常像唐代的“绿腰”、“软舞”。

第360窟《维摩诘经变》展现的是一副维摩诘在民间酒肆、妓院宣传佛法时客人饮酒用餐时的情景,舞者在人群中起舞卣酒;第23窟《法华经变》中表现的是一副民间宗教祭祀的场景,舞者在塔前自由舞动,祭祀佛者,甚至在第360窟和12窟中还出现了巫人手弹琵琶求神治病或者是歌舞赛神的场景。这也即是王维《祠渔山神女歌》中所提到的“坎击鼓,渔山之下。吹洞箫,望极浦,女巫进,纷屡舞”,蕴含着浓厚的民俗风情与生活气息。

6、晚期敦煌壁画舞姿—五代至宋元时期

敦煌晚期壁画舞蹈主要是指五代、西夏、宋、元时期的壁画舞蹈作品。五代时期,战争不断,政权更迭频繁,社会动荡,民不聊生;而西夏、宋、元时期虽然出现了稳定的政权,然而北方地区的战争时有发生,少数民族文化与汉族文化共同影响着敦煌壁画舞姿的题材内容与艺术风格。具体来说,敦煌晚期壁画舞蹈不仅数量上远不及隋唐那么多,而且舞者形象、舞姿形态方面也大为逊色。

正如敦煌研究院研究员卢秀文女士所说的:“敦煌后期壁画舞蹈既在装饰上远不如隋唐丰富、精致,而且舞姿形态也略显秀美甚至是纤瘦,腰部、胯部的造型呆板僵硬,失去了前一时期灵动、多变、柔曼、飘逸的舞姿风格。”

这或许与唐代尚舞之风盛行,而宋代以舞为耻的心态不无关系,尤其是程朱理学所讲求的“存天理,灭人欲”、“无意、无必、无固、无我”、“从心所欲而不逾矩”之类的思想,对人性的严重束缚,从而影响到民间舞蹈艺术的创新与发展,并直接反映到敦煌壁画舞姿中拘谨、呆板、僵硬的风格。

7、少数民族政权的影响

西夏和元朝作为北方地区两个强大的少数民族政权,其宗教信仰、文化思想、民族舞蹈艺术与艺术观念也影响到敦煌晚期壁画舞蹈艺术的创作,使其在继承隋唐时期风格特征的基础上,也呈现出一些个性化的民族特色与时代特征。

诸如西夏统治者十分推崇佛教,使大乘显教、藏密教、汉密教共同发展,这一时期所绘制的壁画舞蹈沿袭了隋唐、宋朝的部分舞姿形态,呈现出丰满圆润、雍容华贵的舞者形象。

敦煌莫高窟第308窟西夏壁画舞蹈表演场景,敦煌榆林窟第3窟的西夏壁画舞蹈表演场景,前者头戴白色毡帽,身缠舞巾,左手与左腿弯曲上抬,右手弯曲下垂,右腿垂直而立,头部外向一方,类似于现在维吾尔族舞蹈“动脖”、“弹指头”、“翻腕子”之类的动作,从形象到舞姿无不呈现出浓厚的异域风情;

而后者则头戴尖帽,身披舞巾,左手置于胸前,左腿弯曲而立,右手缓缓下垂,右腿搞搞抬起,呈现出一种如痴如醉的舞蹈表演情景,犹如藏族宗教祭祀中的“凶神舞”、“喜乐神舞”或者是“护法神舞”中的动作与姿态。

而元朝自1277年便击败西夏,攻占沙洲(即敦煌),开始在莫高窟开窟造像,由此进一步丰富了敦煌壁画中藏传密宗佛教的艺术形象。

8、辉煌的艺术珍宝

随着藏传密宗日益兴盛,以往主题鲜明、规模宏大、处处轻歌曼舞的经变故事越来越少,更多的是异域舞者独舞表演时的场景。其中除了迎面一副双人舞图之外,其它则都是独舞图,姿态合理,技巧鲜明,甚至出现了诸多需要专业舞者才能完成的造型。这由此淋漓尽致地展现了莫高窟民间舞蹈技法发达、高超的特征,给人以独特的视觉艺术感受。

小结

敦煌壁画作为中国壁画中一个十分重要的组成部分具有重要的历史、文化、艺术、宗教研究价值。敦煌壁画中的舞蹈也是中国古典舞的一个重要来源,许多古典舞的物资都参考了或者直接来源于敦煌壁画中的物资。敦煌壁画的唯一性和独特性被公认为世界最大的艺术宝库之一。