藏传佛教的发展、地位与作用,促进了乌斯藏地方与中央王朝的联系

导语:藏传佛教的发展、地位与作用,促进了乌斯藏地方与中央王朝的联系

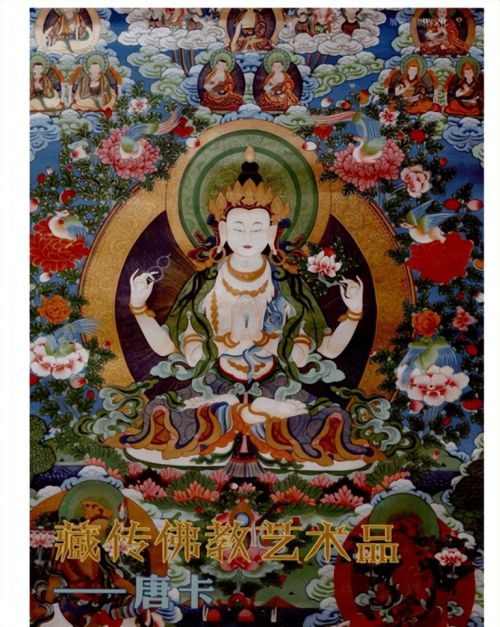

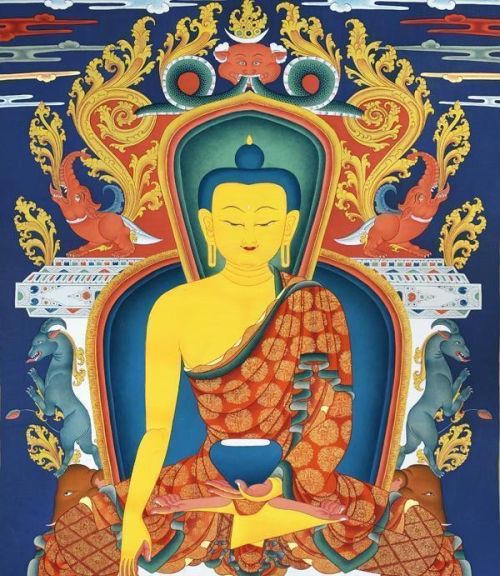

提起西藏不可避免的要提到一个宗教,藏传佛教。在雪域高原西藏,藏传佛教具有广泛的群众基础和深远的社会影响,从经济基础到上层建筑无不渗透着藏传佛教的文化因素。本文就回到古代西藏,探寻藏传佛教在乌斯藏地方与中央王朝的联系中起到的作用。

1.藏传佛教各教派的发展及其与蒙古统治者的关系

萨迦派与蒙古统治者关系的建立和发展蒙古人最早接触西僧是成吉思汗于1205年至1226年进攻西夏之时。

阔端自己也成为蒙古“黄金家族”中第一个信奉藏传佛教、尊重喇嘛教的人。在看到萨迦派受到元廷重用之后,其他一些教派领袖纷纷争取与中央取得联系,以得到他们的优待和重用。

在韩儒林先生主编的《元朝史》中称:“在元代,佛教在西北地区的中心是畏兀儿之地。”也说明畏兀儿喇嘛僧在西北地区对于藏传佛教的传播也做过相应的贡献。

畏兀儿喇嘛僧在为藏传佛教向蒙古地区的传播中起到了重要的中介作用,这是因为蒙古贵族当时习惯使用畏兀儿文。八思巴的历史功绩同忽必烈的赏识密不可分。大概萨班在世时八思巴就代替萨班去见忽必烈,忽必烈用一百名骑兵的代价留下了八思巴。

但此后不久萨班病危,八思巴返回凉州。《元史·释老传》中这样说到“与语大悦,日见亲礼”的情景,可见忽必烈对八思巴的印象颇好。这次的会见,让忽必烈接受了八思巴密宗灌顶一事。

1254年,忽必烈为八思巴颁布了《藏文诏书》,对于当时地位急转直下、处境举步维艰的萨迦派来说,无疑产生了不可估量的重要作用,这标志着忽必烈与八思巴的供施关系正式确立,具有政治眼光的八思巴以实际行动进一步赢得了忽必烈的高度信任。

八思巴在大都主持了一系列的宗教活动,大量各民族西僧进入中原,为蒙古统治者祈福。达仓宗巴·班觉桑布《汉藏史集》载:“八思巴总计为尼泊尔、印度、汉地、西夏、蒙古、高丽、大理、畏吾尔、合申等地的比丘和比丘尼、沙弥和沙弥尼四千人受戒剃度,为四百二十五人担任过授戒的堪布。

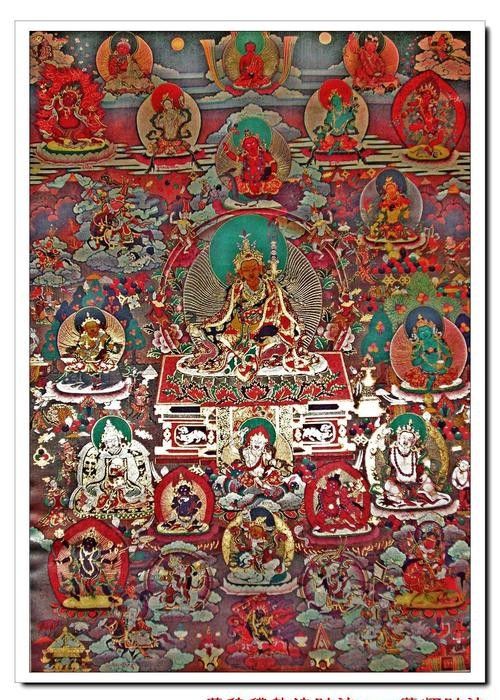

八思巴使藏传佛教在元代得到大力推广,并且建立了政教合一的制度,为元代走向大一统的局势做出了贡献。直到元朝后期,噶玛噶举派越来越受元朝皇帝的青睐和尊崇,噶玛巴活佛多次被召入宫中;噶玛噶举派作为与萨迦派相对峙的又一大宗派,在元朝末期萨迦势力衰弱时,继续充当着维持蒙藏和睦关系的使者,并且关系更加密切,为蒙藏关系的发展过程中担负着重要的作用。

元朝时藏传佛教出现了后弘期的一个发展高峰期。噶玛噶举派黑帽系正是在这样的社会背景下产生的。噶玛噶举派“黑帽系”得名于蒙古皇帝的赏赐。

土观《宗派源流》中记载“因蒙古帝以品级黑帽赐噶玛拔希,后世转身遂以黑帽为名”,从此噶玛拔希传下来的活佛转世系统被称为噶玛噶举黑帽系,噶玛噶举派初祖都松钦巴(知三世)被追认为黑帽系第一世活佛。

从二世噶玛巴活佛噶玛拔希与蒙古统治者相接触开始,元朝历代噶玛活佛与中央都保持着密切的联系。噶玛噶举派第二世活佛噶玛拔希(1204-1283年)是最早进入蒙古宫廷的高僧之一。

蒙古统治者对噶玛拔希笼络的原因,是由于他个人巨大的宗教影响力。1204年,噶玛拔希生于康区。幼年时跟随噶玛噶举创始人都松钦巴的再传弟子崩扎巴学习佛法。噶玛拔希一生阅历丰富,学识广博,以崇高的威望赢得了藏族人民的敬仰。噶玛拔希曾长时间在康区传教,有巨大的宗教影响力。

1255年噶玛拔希应忽必烈之邀前去会面。当时蒙古汗王召请的番僧,是同萨迦班智达一样在乌斯藏享有相当社会地位的德高望重的高僧。

噶玛拔希当时已50岁了,而当时的八思巴还很年轻,所以忽必烈希望噶玛拔希能协助自己,但噶玛拔希拒绝了,随后他前往今天的四川、宁夏、甘肃、蒙古等地区传教。到了1256年,蒙哥汗将其召至哈剌和林皇宫,噶玛拔希被蒙哥汗封为国师,赐以金缘黑帽及金银,同时他也为蒙哥汗及其家人传授密宗教法。

噶玛拔希作为噶玛巴活佛中第一个与中央接触的人,于1256年被封为蒙古国师,由此确立了噶玛噶举派在藏区的地位。可以说,在蒙哥汗时期,噶玛噶举派黑帽系高僧噶玛拔希受到重视、被立为上师时,噶玛派与萨迦派当时在势力上的对峙是不相上下的。由于元朝中央政权非常重视与噶玛巴活佛的联系,历代噶玛巴活佛都被封为国师。

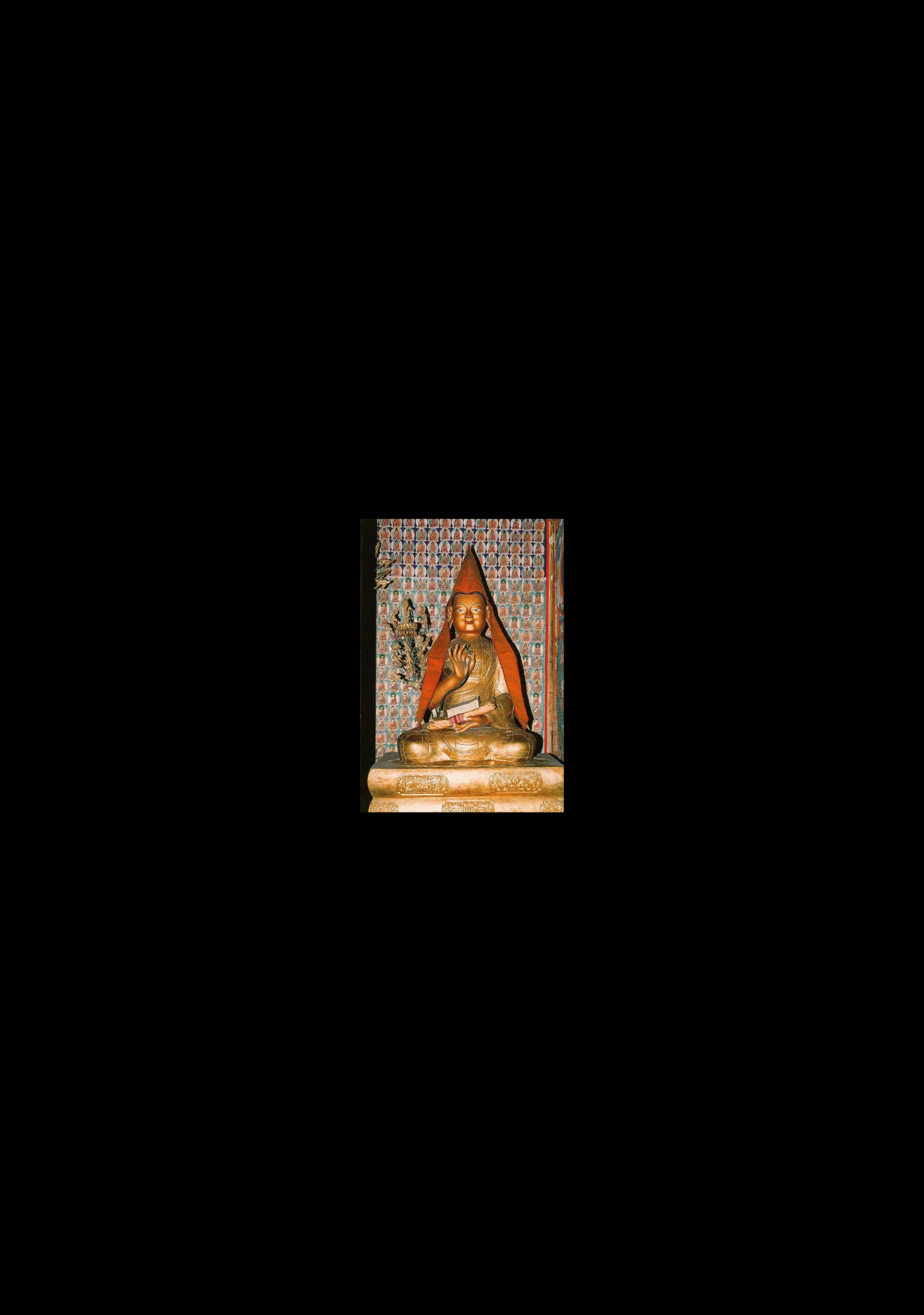

元朝灭亡后,明统治者也学习了元朝策略,以此来安抚乌斯藏,蒙古诸王与乌斯藏本土政教领袖投明,入朝上贡。明朝时,第五任噶玛巴活佛已经跃居为乌斯藏宗教的首领,被明封为“大宝法王”,这个封号也成为历代噶玛巴活佛专有的封号。

2.出入内地的各族西僧情况

蒙古统治者在接受任何外来宗教之前,对于所有宗教都予以平等的尊重,只要他们的僧侣、祭司为可汗祈福求寿,就可以免除他们的教会、寺院的赋税徭役。因此,为了得到可汗的宠信,各教派无不争先为可汗祈福祷告。

藏传佛教作为元朝的国教,元朝历代皇帝均普遍信奉和推崇,西僧也倍受元王室青睐。各族各教派僧侣纷纷涌入内地,他们或是在元朝的各级机构中为官,或是为元朝政府宣讲佛教教义,或是为了牟取一定的政治、经济利益。进入内地的西僧,不仅人数众多,而且次数频繁。

各个教派希望以做“佛事”的手段来表示对可汗的效忠,各教派也为了得到豁免赋税徭役的特权,而努力赢得可汗的宠信,在这种以政治和经济为双重目的的背景下,“做佛事”得到朝廷的极大重视。

元朝专门设立了衙门——功德使司来办理佛事,用宠信的重臣来兼理。作佛事的西僧不仅人数多,而且包括了各民族的喇嘛僧:有萨迦法主、西番高僧、汉僧、畏兀僧以及高丽僧等。

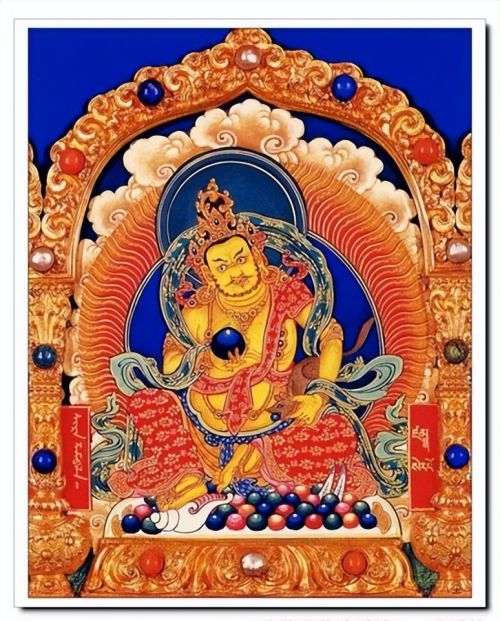

从繁多的寺院中可以看出元代西僧群体的壮大。检索藏文史料和汉文史料以及专著统计,出入内地的西僧为数众多。元代西僧群体从族类大体可以分为西番僧、河西僧、畏兀儿僧等。职业可以分为翻译僧、译经僧、帝师喇嘛僧等。元代各族出入元廷的西僧还有很多,较著名的就是以上这些。元代是喇嘛教飞速发展的时期,特别是萨迦派,在元代达到了鼎盛。为了统治稳定的需要,元朝对喇嘛教给予了特别的推崇。

各族喇嘛僧人在京职位丰富,从元世祖忽必烈敇封八思巴为帝师,兼管总制院院务之后,历任帝师大多由萨迦派高僧担任。

不仅如此,从八思巴弟弟恰那多吉受封白兰王之后,有索南桑布、贡噶勒贝迥乃坚赞、扎巴坚赞等,四人受封为白兰王,并为他们设置了左右属官,掌握他们的饮食起居。忽必烈和蒙古贵族虽然崇信喇嘛教,但是不识藏语,许多西藏高僧不懂蒙语。由于语言文字的障碍,使得进一步交流变得非常困难。因此畏兀儿族喇嘛僧多以翻译家为主。

有的畏兀儿族喇嘛僧出家又还俗,作为大臣参加到中央权力机构中;有的代帝出家,成为皇帝的替僧,或者以国师身份参与佛教管理;或者充当译史;而普通喇嘛则作为御用喇嘛,在宫廷做佛事活动。因此大量各族喇嘛僧在中央受到重用。

小结

13世纪40年代,在乌斯藏地区纳入元朝中央行政管理之下的历史进程,以及元朝在乌斯藏地方实施行政管理的具体实践中,上层西僧扮演了十分重要的角色,发挥了积极的作用。但“喇嘛们在中国的影响仅仅是依靠他们的宗教地位而非其族属”,西僧宗教地位的至高无上不仅仅是因为八思巴的贡献,更主要是与忽必烈的宗教政策分不开的。

同时蒙古王室需要宗教信仰作为自己的精神支柱。在藏传佛教的喇嘛寺宇中都设有护法神殿,供奉摩诃葛剌作为护国神,藏传佛教为蒙古统治者统一战争提供了理论依据。

从元封帝开始,后来明朝在乌斯藏册封法王,清朝在乌斯藏册封达赖喇嘛与班禅额尔德尼,都是这一个传统的沿承,这使乌斯藏地方与中央王朝政治连系更加亲密无间。