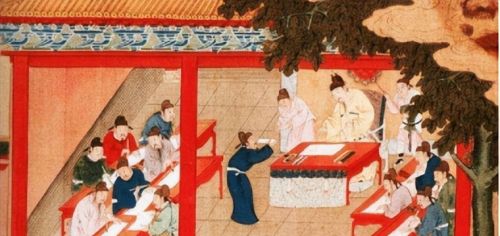

北魏后期次等士族的特征,与高门士族有什么区别?

导语:北魏后期次等士族的特征,与高门士族有什么区别?魏晋高门士族

陈寅恪先生和田余庆先生对于次等士族的论述已较为详细。但两位先生对次等士族的论述大多限于东晋南朝,对北方次等士族涉及较少。外界环境尤其是历史以及地理环境的变化会促使此等士族展现出不同的特征。北魏次等士族所具备的特征主要是武质性、文质性和经济性。

次等士族的武质性

次等士族具有武质性,这是区别于高门士族的显著特点之一,也是次等士族门第较低的原因之一。在唐朝以武力取得政治地位仍受人轻视,同时拥有武质性也会被误认为是地方土豪。

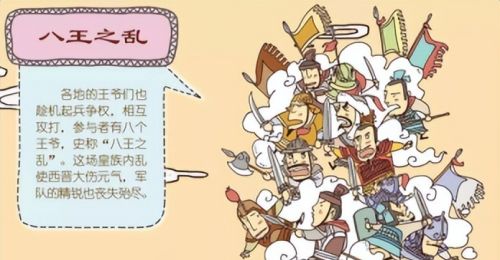

次等士族拥有武质性的原因:自西晋末年以来,北方经历了八王之乱、永嘉之乱,原来势力庞大的高门士族纷纷南迁。在这种状况下,次等士族必须依靠自己的力量保护宗族和乡人,进而恢复局部的秩序。

北方次等士族在永嘉之乱后,留居乡里,面对战乱的环境,他们必须承担起对自己宗族和乡人应有的责任,保护他们的生存是次等士族的责任底线,一方面,武质性使得次等士族可以在战乱环境中,组织宗族和乡人进行迁徙或自保;另一方面,他们在北魏末六镇起义后的战乱环境中,争取自身利益和对时局匡救时,武质性也是必备的条件之一。

其次,在北方各政权之间战争和南北政权对峙时期,拥有武质性,效命疆场是次等士族获得仕进的捷径之一。在高门士族面临战乱环境束手无策之际,次等士族则是以自身拥有的武质性,活跃于历史舞台。虽然,高门士族对此不屑一顾,但这确实使得次等士族得以发展,并且被皇权纳入了支持者范围当中,为其以后的发展奠定了基础。

次等士族武质性的表现分为个人武质性表现和宗族武质性的表现。个人的武质性表现在某一宗族中某个人拥有武艺或在战场上有较为勇猛的事迹,除了当时政治背景的原因,更多缘于其个人对武功的喜好。

出现这种现象,是因为他们受到北方某些地方风俗、民风的影响。在十六国南北魏时期,在北方的河北、凉州等地区,士族并未完全放弃武艺,这一风尚甚至到唐时还会偶尔出现。

宗族式武质性是指某一个人率领他的宗族、乡人从事具有武质性的活动,籍此保护宗族利益,使宗族的上层分子获得一定的政治地位和特权。在东、西魏对峙时期,西魏由于兵力缺乏,便对一些次等士族加官进爵,让他们率领自己的乡人、宗族组成武装参战。

还有一些次等士族在任职时,朝廷以其所在任地的形势,让其自带部曲。在北魏后期,次等士族宗族武质性表现,为依附某一集团或政权而获得保护,为其征战进而抬高他们的政治地位,而聚众自保的比较少。可见这一时期的次等士族已不像南朝宋、齐、梁三代形成独立的政治力量,而是依附于某一武装集团,因此他们宗族武质性活动也只能表现为领兵征战等。

次等士族的文质性

首先,士族自身的发展受北魏孝文帝改革的影响较大,孝文帝的定姓族,旨在形成一个鲜卑贵族与汉人士族联合的上层统治集团。历经宣武帝、明帝两朝,这一集团已变得腐朽不堪。北魏胡太后当政时,政风日坏,而这一集团不能及时匡正,所以导致了六镇起义与河阴之变。

在这期间,一部分次等士族依附于各武装集团,为他们出谋划策,以求取富贵获得发展并且实现他们个人的抱负。同时各武装集团的当权者在目睹了传统高门士族的无能后,对次等士族则是虚位以待,极为倚重,这就促使了次等士族注重对自身文化素质的培养,并在当时环境中趋于实用。

其次,北魏是历史的出口,北魏后期官僚政治开始复苏,官僚政治发展的前提是当时社会提供一定数量谙熟政务,具有一定文化素养的人才。而高门士族对官僚政务,军务系统的运转少有作为。

作为次等士族,此时则面对着一个良好的发展机遇,只要他们具备官僚政治所需要的才能,则可成为各武装集团当权者所急需的人才,次等士族所需要的政治地位和经济利益因为他们被重用而得以实现。

北魏政权重要支柱之一即为军功贵族,军功传统的发展在北魏逐渐演变为重功效、功绩的吏治精神,而这一情形则需要官吏具备一定的吏能和政术。次等士族所具备的实干精神则正好符合这种情形。选才标准由重视门第,向重视才能逐渐转化,这一切均为次等士族进入政权阶层提供了良好机遇,间接促使次等士族拥有自身特色的文质性。

再次,北魏后期自六镇起义、北周灭北齐,战争纷扰,时局动荡,高门士族在承平盛世生存的基础荡然无存。失去皇权保护的高门士族面对困难无所适从,河阴之变中,北魏孝文帝时期所形成的胡汉联合高门士族统治集团几乎被残杀殆尽。

弘农杨氏在面对尔朱氏残杀时,举家百口,无以自适,只能引颈待戮。

而面对这种情况时,次等士族积极进行自救,他们以自身具备的武质性效力于各武装集团当权者麾下,以他们的文质性为各当权者在军国草创、事务繁多时之际面临的难题出谋划策,而这时迫于形势各当权者对所需人才也只问才能不论出身,毕竟消灭对方使自身政权得以生存为最重要。

自孝文帝改革以来,鲜卑武人对高门士族所积累的仇恨,也使得高门士族难以在各武装集团中生存,而次等土族与鲜卑武人集团具有共同的利益,则可以共存。

次等士族文质性的表现形式可以分为两类:一类是某一家族内的个体既习武艺又知晓经史,具有一定的文化素养;另一类是某一家族内有一些人专习武艺,而某个人专长文化。

次等士族所具有的文质性趋于实用的特色,一方面是对高门士族所拥有的文化素养在政权面临困难时无所作为的一种否定,另一方面也是次等士族在北魏末期纷乱的历史舞台上有所作为的必备素质之一。

次等士族的经济性

北魏后期次等士族的财富表现形式,北魏后期,社会局势动荡,次等士族要在战乱环境中保护自己所拥有的财富不是一件容易的事虽然我们不能排除次等士族会用其它投资或消费方式使自己原有的财富进行增值,但是可以推论,由于战乱的原因造成了货币流通的缓慢,因家族迁徙而地产无法保障,这就使得次等士族不愿把资金投入到再生产的过程之中。

这进一步促使次等士族的消费方式发生了转变,把原来投资在生产上的资金用于奢靡性消费和保障已有财富的政治投资。这也就不难解释为什么在汉魏时期拥有财富的的表现是金钱和最基本的生产资料——土地,而在北魏末期却模糊地表述为“家素福”、“富贵”等。

如果说次等士族减少了在传统意义上的封建再生产过程中的资金,而投资在政治或其它领域的推论成立,那么下面就要关注次等士族的财富是如何保值和增值的,以及他们的经济收入是什么。众所周知,权力在封建农业经济时代具有极大威力,在短时间内可以凌驾经济之上。

因此,凭借权力将初次分配后的国家财富在再分配过程中让某一部分特权阶层占有也就合情合理了。次等士族的大部分经济收入就是他们进行政治投资所获得的回报。

次等士族的经济收入方式,首先是分享国家赋税,即国家明文规定某人可以享受多少户的赋税。这是次等士族在行政投资后的主要经济回报。次等士族在获得这部分利益后,可以保证其在战乱环境中的生存,这也说明了次等士族发展的一种趋势,即由独立性较强的乡间士族向寄生性的官僚士族转变,逐渐由游离于各统治集团之间,持观望态度转变为各集团的支持者。

其次是各集团统治者对他们的赏赐。在北魏后期,次等士族是各集团生存和发展的支持者,统治者必须对其采取一定的激励措施,才能获得除原来鲜卑族武人之外的另一种具有朝气的政治势力的支持。

因此当权者把战争中缴获的战利品或国家的赋税中的一小部分以赏赐方式分配给贡献比较大的次等士族,以鼓励更多的次等士族为其效力。对于次等士族而言,这种经济收入方式是被动受赠;对于各集团的统治者来讲,却是为换取次等士族的支持的主动财富给予。

最后还有一种经济收入就是受贿。虽然这在任何政治环境下都是非法地获得经济利益的方式,但在北魏后期尤其是北齐却更为猖獗。在北魏后期的战乱环境中,次等士族原来传统的经济活动创造的收入得不到保障,他们中的一部分人只能冒着犯法的危险,抛弃原有道德约束去获得经济利益,只有这样他们才能获得让自己家族发展的物质基础和满足自身奢靡的生活。

当权者对于次等士族的受贿行为也只能睁一只眼闭一只眼,采取放任态度。同时对次等士族而言,这是一种高风险经济行为,一旦时局出现和平迹象,当权者必定会以惩治受贿的借口对次等士族进行打压,这也为一部分次等士族走向衰败埋下了隐患。但当时次等士族并非完全放弃了传统的自然经济行为以获取财富。

即使在北魏后期,次等士族仍然拥有经营产业这一种理念,仍然存在着经营产业的这种纯经济行为。因此,当次等士族在完全放弃“城市——乡村”这种生活状态前,他们不会变成纯粹的寄生性官僚士族。

在次等士族的生活理念和行为中仍然存在着对传统封建经济活动的向往和实践。据此我们可以理解为,次等士族的经济行为具有一定的独立性,但又对政治存在很大的依附性。

由此,北魏后期次等士族的特征都已体现。次等士族的武质性让其具有类似豪强的面孔;而文质性让其具有向高门士族发展的潜质;经济行为对政治的依附性则体现出其发展的灵活性和他们所拥有的顽强生命力。

但这三个特征并非时时都是显化的,在不同环境下有的特征会展现不同形态,不能一概而论。外界政治经济环境的变化会促使次等士族的特征发生一些微妙的变化。