谁才是周王城广场“天子驾六”的真正主人?(2)

导语:谁才是周王城广场“天子驾六”的真正主人?(2)周王城天子驾六博物馆图片

----- 周王朝的建立与“分封制”

自从2002年洛阳发现天子驾六车马坑,接下来就地修建了天子驾六博物馆以来,迄今已经20多年,天子驾六博物馆已经成为闻名于世的旅游景点。然而,无论是今天的洛阳人,还是每年来洛阳旅游到天子驾六博物馆参观的人,都留下一个疑问,天子驾六的主人究竟是谁?可以说这是一个遗憾!

天子驾六博物馆

由于年代久远,天子驾六车马坑只有变成了泥土的车马,没有出土其它能够证明主人身份的器物,更没有文献的点滴记载,再说大墓压在了市政中心的大道下面,因此,要想揭开天子驾六的主人是谁,是一件极其困难的事,正因为如此它也是一件有意义的事。

如何才能解开这个千古之谜?我们只能另辟蹊径,尽可能找出多方面的因素,然后再进行一一辨析。我们认为,应该从周朝的礼乐礼制、王城及诸王开始,这样可能会增多我们文章的章节和篇幅,但是沿着历史的隧道前行,也许会像到某个名胜去旅游,顺便欣赏了沿路风光一样,其意义不比到达目的地差。正所谓不在于结果,而在于过程!这里,我们需要先来了解一下“天子驾六”与周王朝的宗法、礼制。

也许我们都已经知道,在中国古代历史上,周朝从公元前11世纪中期到公元前256年,享国791年,为中国历史上最长的朝代。周朝可分为西周和东周两个时期;东周又分为春秋和战国两个时期。

周王朝是中国历史上最伟大的朝代之一,周王朝开创了中国文化划时代的一个高峰。周亦为“华夏”一词的创造者与最初指代。周王城广场出土的“天子驾六”车马坑可以看出,什么人可以在生前死后享受出行和陪葬车驾的荣耀,看是形制问题,实际上涉及到中国古代的宗法礼制这一根本性的制度问题,因此,寻找天子驾六的主人需要从这一根本问题开始。

在中国历史上,周朝(前1046年-前256年)是继夏、商两朝之后的第三个王朝。两周共传30代37王,共计约791年。周灭商之前,其部落源自华夏(汉)民族,因为遭到戎、狄等游牧部落的侵扰,周部落的首领古公亶父(亶dǎn)率领周人迁移到岐山(今陕西岐山县东北)下的平原定居。生活于渭河流域(陕西关中地区)。《说文》云“黄帝居姬水,以姬为氏,周人嗣其姓”,语言为上古汉语,文字上仍采用古汉字,在民间记事仍以龟甲和牛骨刻字记事为主,王室则以新兴的锦帛等记事为主。

据传说和记载,周人的祖先是黄帝的曾孙帝喾与元妃姜嫄的儿子弃,即后稷。商朝初年,后稷的后代公刘率族人从邰迁到磁。周人早期居于今山西中南部一带,公刘时,周部落则已迁居于豳(今陕西)。周部落兴盛于周文王昌作首领的时候,他的统治使周部落势力强盛,文王死,次子姬发(周武王)即位,曾率兵会盟军于孟津(今河南洛阳孟津)。

公元前1046年的一天,周武王率戎车三百,虎贲三千,甲士四万五千与商朝七十万军队大战于牧野(今河南汲县)。周军大胜,纣王于鹿台身被珠宝玉器自焚。商朝亡,因为周部落到古公亶父时迁居于周原,武王灭殷以后,以“周”为朝代名,周朝立。周武王在沣河东岸又建镐京,丰、镐二京隔水相望,有桥相连,并称丰镐城,即宗周。

周王朝建立之后,实行“封建制”。 古文献中“封建”即“分封制”。“封建制”在周朝时期是周王室把疆域土地划分为诸侯的社会制度,在“封建制”下,国家土地不完全是周王室的,而是分别由获得封地的诸侯所有,他们拥有分封土地的所有资源和收益,只需向周王室进贡缴纳一定的物品即可尽义务,相当于中世纪欧洲诸王国与罗马教廷的关系,即现代意义上的联邦的基础。当时来说,周王是共主性质的(氏族社会遗留的领袖模式,禹为最后的氏族共主)。诸侯的土地理论上在其死后可由周王室收回重新分配,但一般是世袭。

西周早期分封主要诸侯国

周朝建立之后两年,因三监之乱,周公东征。其后周朝的疆土北方封国燕,已到达了今辽宁喀左、朝阳一带,西面至今甘肃渭河上游,西北抵汾河流域霍山一带,东面的封国齐鲁到了山东半岛,南至汉水中游,东南抵长江下游和太湖流域,势力所及还可能到达了巴蜀一带。

周武王姬发分封姬姓宗室子弟和功臣为列国诸侯,分为五等:公、侯、伯、子、男。其不及五等者为附庸。《荀子·儒效》篇中:“立七十一国,姬姓独居五十三人。”《左传》昭公二十八年说:“其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人”。周王除了分封姬姓宗室子弟和功臣为列国诸侯之外,还封了黄帝、夏禹等先王的一些后代。这就是中国封诸侯建同姓的“封建”的由来。

周王朝分封制

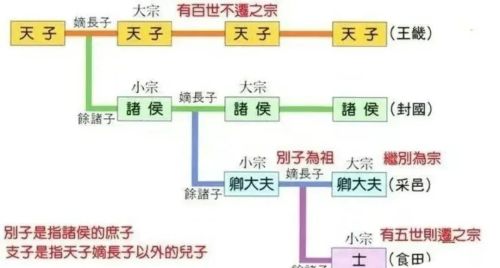

在中国古代历史上,“封建制”确立于夏朝,发展于商朝,完备于周朝,影响于后来的各封建王朝。按照周代的宗法制度,宗族中分为大宗和小宗。周王自称天子,称为天下的大宗。天子的除嫡长子以外的其他儿子被封为诸侯。诸侯对天子而言是小宗,但在他的封国内却是大宗。诸侯的其它儿子被分封为卿大夫。卿大夫对诸侯而言是小宗,但在他的采邑内却是大宗。从卿大夫到士也是如此。因此贵族的嫡长子总是不同等级的大宗(宗子)。大宗不仅享有对宗族成员的统治权,而且享有政治上的特权。后来,各王朝的统治者对宗法制度加以改造,逐渐建立了由政权、族权、神权、夫权组成的封建宗法制。

按照周制,大国诸侯有时还可以兼任王室的官吏,如周初卫康叔为周司寇,西周末期郑桓公为周司徒,都是其例。诸侯在其封国内设置的官制,大致与王室相等,并拥有军队各自成为一方之主。

周天子对诸侯拥有较大的权威,诸侯听命纳贡。《左传》昭公十三年说:“昔天子班贡,轻重以列,列尊贡重,周之制也。”除贡纳外,还需朝觐述职,出兵从征。周天子有权干涉诸侯内政,有时还向诸侯国派遣监国的使臣,与诸侯并称为“诸侯、诸监”。

西周时期,周天子尚能号令诸侯;进入东周,周王室权威下降,诸侯多不履行对王室的义务。王室本身还要依附当时之大国晋、郑与卫,更不用提号令诸侯之事。周郑交质与“射桓王肩”,让周天子仅存之威严亦丧失。然列国之诸侯在名义上仍为周王之臣属,除楚国之外,多无谮越称王之举。齐桓公提出尊王攘夷,更多是为自己本国利益服务,亦使周王威略有上升。五霸之君主亦多在此口号下行事,即表面尊王,实则行扩张兼并之实。进入战国之后,国家兼并多已完成,周王朝之诸侯国仅剩20多个,其中最大者七,号为战国七雄。战国之世,除魏惠王、齐威王曾有朝周之行,然亦是作秀,其他诸侯国之国君已再无朝周之举。

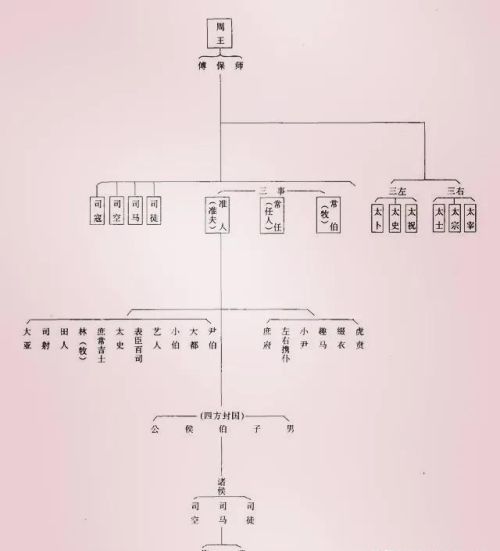

西周及春秋时期,周王是全国的最高统治者,仅次于周王的有师、保两大官僚。师、保即太师和太保,掌握朝廷的军政大权,并且为青少国君的监护者。这种政治上的长老监护制度,是由贵族家内幼儿保育和监护的礼制发展而来,并由此形成的一种官职。

周代机构

中央政权有两大官僚系统,分别为卿事寮和太史寮。金文中的“卿事”,就是文献中的“卿士”。《说文》云:“士,事也。”两者都称为寮,说明是当时的两大官署。卿士僚主管王朝的“三事四方”。所谓“三事”,是指王畿内的三大政事;“四方”指王畿以外的诸侯事务。卿事寮的长官早期是太保和太师,中期以后主要是太师。

属官主要是“三有司”,即司马、司土(徒)、司工(空)。司徒是掌土地徒役的官;司马是掌军赋的官;司空是掌建筑工程等的官。三司之外有司寇,是掌刑狱警察等事的官,地位较低。又有“师氏”、“亚旅”、“虎巨”,是掌军旅的官。“趣马”,是掌马的官,“膳夫”,是掌王食和出纳王命的官。

“古代兵刑不分,卿事寮的长官,无论太师或太保都掌握军政大权,所以召公和周公都曾出征过。太史寮的长官是太史,主管册命、制禄、祭祀、时令、图籍等,既是文职官员的领袖,又是神职官员的首领,其地位仅次于卿事寮。其属官,根据《礼记·曲礼下》主要有“六大”,即:大宰、大宗、大史、大祝、大士、大卜。“六大”亦称“天官”,这些官职来源可能比较原始,并且看作神职是有来历。六大之中,以太史为长。太史与太师、太保一样,都可称为“公”。如召公官为太保,周公官为太师,毕公官为太史,都被尊称为“公”。

周代,“国之大事,在祀与戎”,所以六卿职守中的多数与宗教事务有着密切关系。中期以后的宗教职能在政权机构中逐渐削弱,因而明保、明公、皇天尹大保、大保之类的官职已不复见,这意味着政务官职机构的扩大,同时也说明西周王国的官僚机构有了发展。

井田制是中国古代社会的土地国有制度,商时有文字记载,西周时盛行。那时,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,形状像“井”字,因此称做“井田”。井田属周王所有,分配给庶民使用。领主不得买卖和转让井田,还要交一定的贡赋。领主强迫庶民集体耕种井田,周边为私田,中间为公田。而其实质是一种土地私有制度(夏商西周,一切土地属于国家)。

周王朝建立之后,在前朝的基础上建立和更新了很多制度。宗法和礼乐制度是其重要的统治制度!