论唐五代时期《临江仙》词主题的演变——兼词“缘题所赋”的特点

导语:论唐五代时期《临江仙》词主题的演变——兼词“缘题所赋”的特点

引言

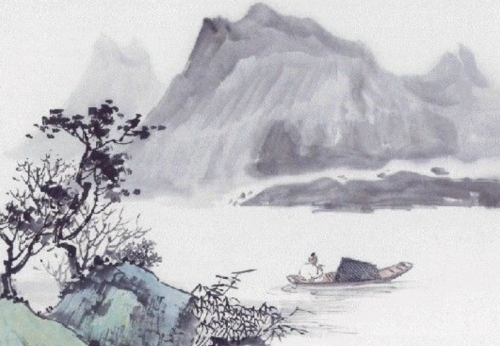

《临江仙》是唐五代时期词人们常用的词牌名,它最早出现于中唐时期,初见于敦煌曲子词中。

当时所作的《临江仙》虽然有着自然活泼、内容丰富的特点,却也因处于早期阶段而有着用词粗疏、通俗浅白的语言特点。

及至后来,经过了长期的传唱和发展,《临江仙》在唐五代时期才得以成为当时的著名词调。

这时的《临江仙》已然有了固定的体制,多见于宴饮酬唱等场合,且其主题也受到花间词的影响,有了新的主题。

那么,《临江仙》词究竟经历了哪些演变才有了新的主题?他的词作内容又有着怎样的特点呢?

01 敦煌曲子词中的《临江仙》

《临江仙》一词最早见于敦煌曲子词中,及至唐五代,已有37首现世。

而存于敦煌曲子词《临江仙》词共有四首,分别为《临江仙》(岸阔临江底见沙)、《临江仙》(不处嚣尘千百年)、《临江仙》(少年夫婿奉恩多)、《临江仙》(大王处分靖烽烟)。

其中,“岸阔临江底见沙”一首,据任半塘《敦煌歌辞总编》中考证,其作者可能是一位长久滞留唐都,不满时政,穷困潦倒之人。

据此再来看词中“争忍不思家”“每恨经年离别苦”,可以看出词人长久地远离家乡,对于家乡倍感思念。

若他远离他乡至唐都能有所成就,或许这离愁别恨还不会如此汹涌,偏他远离家乡却也无缘仕途,久居唐却都没有出路,于是思乡之情愈深,离家之苦愈苦。

而在词末,词人喊出“不如归去。归去也。沉醉卧烟霞”,更加鲜明地表达了游子思归、羁旅离愁的主题。

同时,这首词也隐有议论时事之意,侧面反映盛唐末期由盛转衰的境况。

“不处嚣尘千百年”一首则是一首求仙词,词作中所用的“不处嚣尘”“此洞求仙”“神方求尽”“长舞炉前”“登云”等词句,无不表明了这首词深受道家思想的影响,探求成仙之道。

值得注意的是,词牌名为《临江仙》,词亦写求仙之事,两相可以对应,正是词初兴起之时词牌与所咏之内容相互对应的表现。

“少年夫婿奉恩多”一首则明显是一首以相思情爱为主题的词。

这首词先写夫婿奉恩,继而却又“霜脸上泪痕多”,显然是女子思念夫婿,才会不思装扮,只每日以泪洗面,泪痕颇多。

而之后的“罗带鸾凤”“锦帐幈帏”虽然是富贵华丽的意象,却因夫婿不在而冷落伶仃,更显示出女子对于夫婿的相思之情。

“大王处分靖烽烟”一词,则是一首战争徭役之词。

“山路阻隔”“寒风切切”“行路远”都凸显出战场所在路遥困苦,侧面描写战乱为上位者起,服徭役的士兵没有选择。

本词下阕又有“愿我早晚夺山川,大王尧舜团圆”,可知词人未必没有家国情怀,虽然深知战争之苦,却也愿战争胜利归家乡。

由以上词作可知,敦煌曲子词中的《临江仙》主题有羁旅离愁、相思情爱、求仙问道和战争徭役等,虽然其主题多样化,但所写内容健康活泼,清新自然,虽然语言尚有粗俗浅白的特点,却不乏质朴拙趣。

02 唐五代时期的《临江仙》

相较于敦煌曲子词时期《临江仙》的质朴拙趣,唐五代时期的《临江仙》主题更加丰富了。

此时的《临江仙》词已然增加到了37首之多,除去敦煌曲子词中收录的四首,新增33首。

这33首《临江仙》词囊括了闺阁艳情、相思爱情、羁旅怀乡、感时伤怀、佛道修行五个题材,其中所著作品最多的题材分别是相思爱情题材(共18首)、闺阁艳情题材(共12首)、感时伤怀题材(共3首)。

关于相思爱情题材的《临江仙》词作,在唐五代时期多为花间词人所作。他们运用细腻婉约的语言来描绘相思爱情。

但这种与艳情词的香艳不同,并不多描述女子的容貌或华衣彩饰,反而更注重情感的描绘。

他们在词作中或描绘刻骨铭心的相思之情,或刻画日常生活中的情感流露的瞬间,就如尹鹗的《临江仙》两首,就属此类。

事实上,尹鹗本擅长写香艳妖冶的词作,然而其在《临江仙》两首中却一改前风,笔触多显深情,描绘刻骨思念。

如其在《临江仙》(深秋寒夜银河静)一词中,就先以清冷的环境描写烘托寂寥之气氛,后接“逡巡觉后,特地恨难平”,词中人辗转反侧,仍然深觉遗恨,思起往事既觉温馨,回首当下却又是“最伤情”的“梧桐叶上,点点露珠零”。

要知触景生情已然悲戚,又遇秋雨梧桐之景,更让人凄凉伤怀,思念更深。

关于闺阁艳情题材的词作,在唐五代时期也十分常见,《临江仙》词作者受当时花间词影响,多以香艳绮丽的笔触进行描写,既写巫山神女、湘水女神等女仙们的情爱之事,又写闺阁女儿们的姿容体态。

这种词不仅留下了早期词作具有香艳内容和清艳审美的依据,更体现了当时词人于词之一道工笔细绘的能力。

关于羁旅怀乡题材的词作,最早见于敦煌曲子词中《临江仙》(岸阔临江底见沙)一首,至于唐五代时期,花间词人对于此类主题描写倒并不多。

徐昌图曾作《临江仙》一首,所写就是羁旅怀乡主题。在词中,作者首先写明情景:宴饮散去,独行江边。

在此基础上,作者描写江边暮色,凄清寂寥,以景写凄清之意,下阕景色入夜,夜泊江边,酒已醒,人更添愁绪,最终这些愁绪孤寂之感都化作“残灯孤枕梦,轻浪五更风”一句。

至于家国情怀,求仙问道一类主题的《临江仙》词,则因唐五代时期战乱频仍,国破家亡之事颇多而感触颇深,更因现实残酷颠簸,乱世之中,将精神寄予仙神,故这一类词作亦有。

03 《临江仙》主题演变发展

通过上述分析,我们可以得知,关于《临江仙》词主题的演变发展大致如下:

唐五代时期《临江仙》词的主题继承和发展了曾出现于敦煌曲子词中收录的《临江仙》词中的主题“思归怀乡”“相思情爱”“求仙问道”。

曾在“岸阔临江底见沙”一词中得见的思归怀乡主题到了唐五代时期再次发展,徐昌图、阎选所作《临江仙》词借景抒情,将旅途中或客居处所见所闻的景色寓于词中,生动地表达出了客居之愁,羁旅之苦。

而“少年夫婿奉恩多”一首中所描写的相思情爱主题,更是经唐五代时期花间词人之手发扬光大,语言优美婉约,含蓄生动,更为动人。

“不处嚣尘千百年”一首中的求仙主题也有了一定的发展,从单纯的求仙问道描写转为描写女仙,咏水仙典故等,体现出绮丽奇幻的色彩。

2.爱情题材分化为“相思爱情”和“闺阁艳情”两类。

这两类题材的作品中,“相思爱情”题材的作品承袭“少年夫婿奉恩多”一首中的爱情题材。

在描写中更加凸显深情厚谊,多以刻骨相思与情感流露的瞬间也内容,而“闺阁艳情”主题则更以香艳绮丽的笔触进行描写,所写内容多为女子美好的姿容体态,或为女性缠绵美好的情思,对当时的题材来说也是一大突破。

《临江仙》一词初出现时,尚不太被重视,及至唐五代时期,社会动荡不安,文人墨客于乱世中挣扎求存,内心抑郁之情无法疏解,只得求诸于词作。

这就使得唐五代时期的《临江仙》词虽也有花间词“艳”的特点,却也抒发了词人身处王朝末期,国家动荡,战乱纷起时的复杂情感。

04 《临江仙》词“缘题所赋”的特点

《临江仙》一词最早见于敦煌曲子词中,其中一首“岸阔临江底见沙”,其记录其中是所用题名为《临江山》,而据任半塘考据,作此词者长期客居唐都,抑郁不得志,以致穷困潦倒。

其所作词既有“临江”,虽未在词作中见山,然“登山临水”自古有之,未尝不见山,而其后的《临江仙》一词牌名,因其本事并未得见于纸张。

然而唐五代时期词人以其字面意思作解,多用《临江仙》一词作咏水仙、女仙等的词作,即使后来花间词人借咏女仙、水仙表现相思情爱、女子姿容体态,其内容亦与词牌名相应,正是词作初期“缘题所赋”的特点。

所谓“缘题所赋”,即作词时内容依照题目而作,《临江仙》一词早在敦煌曲子词中就已有求仙主题词作,及至唐五代时期,更是被花间词人用来咏唱水仙、女仙等典故,正有着这样的特点。

小结

《临江仙》作为一词牌名,起于中唐时期,更于唐五代时期得到了发展,这一发展并非全然舍弃的发展,而是继承了前人精华的发展。

在此基础上,《临江仙》词发展出了新的主题,并在花间词人中发扬。

参考文献:

《论唐五代时期《临江仙》词主题的演变——兼及词“缘题所赋”的特点》

《〈临江仙〉发展过程漫议》