曹参之子诛吕有功,功成却被免职!陈平周勃为何卸磨杀驴?

西汉初期,随着吕后去世,诸吕惶惶不安,害怕遭到清算,于是吕氏发动政变,企图夺取刘氏江山,幸亏陈平周勃力挽狂澜,平定了“诸吕之乱”。

其中,曹参之子、御史大夫曹窋(zhú或kū),听到贾寿(上军将吕禄心腹)向相国吕产的汇报内容,判断吕氏即将政变,于是将之通报给了陈平(下图,剧照)周勃,由此他俩才会抢得先机。《史记》说“高后崩,与大臣共诛吕禄等”,可见曹窋是不折不扣的平叛大功臣。

但平定诸吕之乱后,陈平周勃却立即免除了曹窋职位,任命淮南相张苍为御史大夫,最终曹窋回归封地,此后再无出仕,死于家中。问题在于:陈平周勃为何卸磨杀驴,继位的汉文帝刘恒是一代明君,又为何没有启用功臣曹窋?原因很简单,传世本《史记》漏记一个字。

史记传世本:漏记一个“不”字

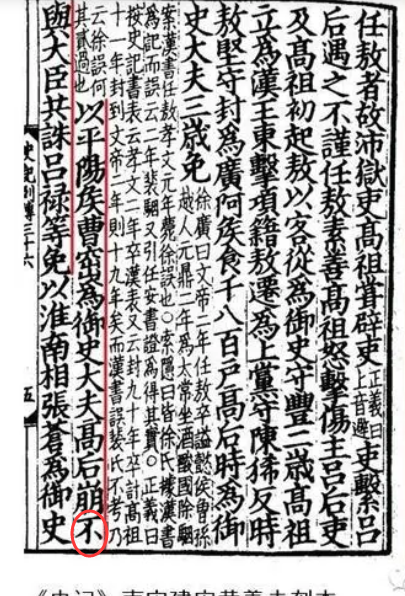

曹窋被免除职务,之所以引起上述疑问,就在于传世本《史记》漏记了一个“不”字。

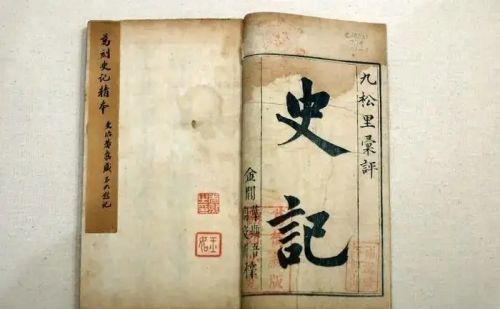

现代学界研究发现,南宋建安年间的黄善夫刻本(下图),上面记载的是“高后崩,不与大臣共诛吕禄等”,于是遭到“免”职,这才是司马迁的原话。既然不愿诛灭吕禄等人,无疑会被陈平周勃等人排斥,自然也就做不成御史大夫了。

这么解释的话,逻辑上总体说得通,但又会遇到一个问题:为何史记特意记载“不与大臣共诛吕禄等”?吕产是相国,吕禄是上将军,吕产地位更高一些,为何不是“不与大臣共诛吕产等”?

诛吕扩大化:侵害了曹窋利益

西汉前期,曹窋担任的御史大夫,与丞相并列,丞相府和御史大夫府合称二府。军国大事,都由皇帝、丞相、御史大夫三人决议,甚至御史大夫与皇帝更亲近,皇帝先下诏给御史,再传丞相等。史记记载,吕后先任命任敖,三年后罢免任敖,任命曹窋担任御史大夫。那么,中国人讲究知遇之恩,曹窋感不感激吕后?反之,吕后信不信任曹窋?

刘邦死于公元前195年,吕后死于公元前180年,因此去掉任敖三年,曹窋担任御史大夫的时间,至少有十年。御史大夫位高权重,十年时间无疑会出现曹窋派系。这个职位又与皇帝(当时皇帝为刘盈、刘恭、刘弘,但吕后掌权)更亲近,能十多年屹立不倒,说明曹窋本人、他的派系与吕后、诸吕关系必不一般,其中至少相当一部分人与诸吕关系密切。

诛吕行动的导火索,在于曹窋听到贾寿向相国吕产的汇报内容,说明贾寿见吕产时曹窋也在场,所以才让曹窋听到“密信”。这一点耐人寻味,吕产并未将曹窋当成真正敌人,认为曹窋站在吕氏一边,还是相国吕产办事糊涂、不懂保密?

吕后时期,朝廷基本分为功勋派与外戚派,但对于曹窋而言,身份上是功臣派,职务上更倾向于外戚。更为重要的是,曹窋派系与诸吕盘根错节,很多部下与吕氏关系密切,一旦诛杀全部吕氏(包括他们亲信),曹窋派系必然立马崩盘,他也就难以在朝中立足。从他自身利益角度看,必然反对诛吕扩大化,因此史记说曹窋“不与大臣共诛吕禄等”。

曹窋的布局:保留吕禄更利己

当时,吕产担任相国,又统领南军(吕禄统领北军),地位高于吕禄,为何史记不说“不与大臣共诛吕产等”?原因很简单,曹窋希望诛杀吕产,而不希望诛杀吕禄等,这里面除了保护自己派系之余,还有更远的政治布局。

吕产担任的“相国”,是战国秦汉臣子的最高职务,只有一个,地位高于可以多个的丞相,韩信、萧何、曹参等都担任过相国。战国时为相邦,因为避讳刘邦之邦,汉朝后改为相国。由于相国权力太大,所以曹参(下图,剧照)死后,西汉就暂时不设此职,吕后死后吕产担任相国。吕产之后,直到汉末董卓才又担任相国。

曹窋担任御史大夫,最多只与丞相平级,父亲曹参曾经担任相国,那么无论从利益趋势,还是从恢复父亲荣光等角度来看,曹窋都有足够的理由想成为相国,因此也就有足够的动机除掉相国吕产。当然,其中可能还存在个人恩怨等原因,但根本原因应该在于政治利益。

但想要成为相国,必然要有政治支持,而功勋派与外戚派的争斗,给了曹窋天赐良机。如果诛杀吕产、保留吕禄等,就会出现两种情况:外戚派与功勋派势力均衡,都需要拉拢曹窋;外戚派与功勋派势力失衡,弱势一方显然更需要曹窋支持,甚至弱势一方被曹窋收编。因此,只要保留吕禄等,怎么看都是曹窋最为得利,可以获得更多的政治支持。

如此,曹窋计划昭然若揭,就是诛杀吕产、保留吕禄等,既为恢复刘氏立下大功,又清扫了成为相国的直接障碍,更让吕禄等与功勋派鹬蚌相争。因此,曹窋计划可谓一石多鸟,一旦成功,就能左右局势,从而顺利成为相国。

可惜,虽然计划很完美,但曹窋不懂枪杆子里面出政权,手上没有军权,又低估了陈平周勃斩草除根的决心,甚至陈平周勃剪除的目标之一也包含他,于是只能在诸吕之乱的大变局中黯然失势,留下落寞的背影。

所以,很多历史人物的立场,并不是非黑即白,还可能处于中间灰色地带,就比如曹窋;虽然计划很完美,局势很有利,但如果手上没有硬实力,又低估了对手时,往往会吃大亏,局势也会被逆转,曹窋失势就是教训。

参考资料:《史记》等