探究:湖北荆州方言的“东边腔”

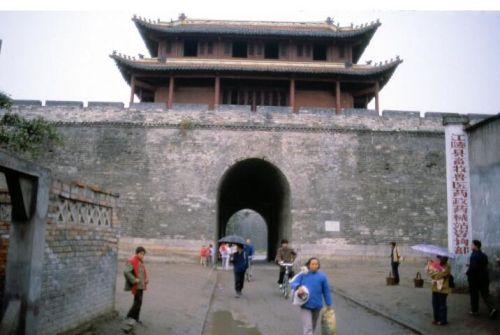

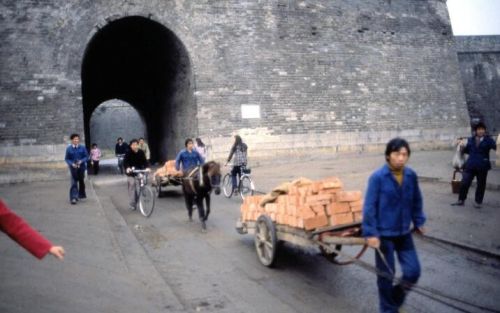

清朝顺治年间, 清军 (满族旗人) 驻防湖北荆州时, 于荆州城里筑一道贯通南北的城墙, 将荆州城分隔为东、西两个部分 (其遗址在今天新南门旁, 荆州城墙在此基础上由北往内缩) , 南北变短, 东城大而西城小, 汉人居西城, 满人居东城。这种分城而居, 异族又不通婚的方式, 造成了语言上的封闭状态, 直到民国前, 荆州满族人的语言, 一直不受干扰地保留下来, 在东城形成一个“北京话方言岛”, 从而与属西南官话的荆州西城的荆州方言形成鲜明对照。

辛亥革命后, 荆州城分城而居的局面被打破, 满族人的政治、经济生活发生了根本转折。“东边腔”不由自主地向荆州方言靠拢, 到解放后, “东边腔”已不复存在, 年纪较轻的满族人, 讲的已是一口标准的荆州方言了。

“东边腔”的历史演变说明了什么呢?一方面, 其变化有着复杂的政治文化背景, 另一方面又将其视为语言文化历史演变过程的一个缩影。从这一缩影中我们不仅可以发现某些语言规律, 还可以从中探讨某种语言观念以及这种语言观念的制约因素。

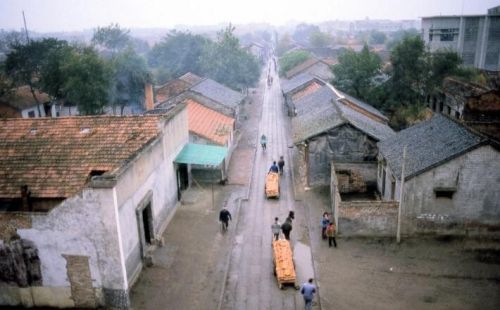

明清之时, 资本主义已萌芽, 商业发达。沙市, 武汉等为长江天然良港, 南来北往的人越来越多。特别是《中英南京条约》的签定, 开放沙市为长江九大码头之一, 沙市市犹为繁荣。武汉, 四川, 客商云集于此, 西南官话 (即今四川话) 统治一时, 人们总以口音定身份。而今天也多是这样以商人为荣。

抗战之时, 民国政府以重庆为陪都, “四川话”的流行加速了“荆沙腔”的发展。沙市靠近码头, “武汉”及“四川”味当然比城内要浓一些, 这是荆州城话与沙市话的区别。所有这些由政治、军事、社会动荡或变革产生的正常与非正常的移民现象, 都会造成荆楚方言与外方言的交流与互渗, 使之不可能保持纯粹的远古楚人的方言而呈现出“南北兼容”的多样化的特点。

历史的车轮滚滚向前, 而方言也随之不断变迁。总之, 方言是历史的产物, 相信随着信息共享的实现, 人口的不断融和以及交通、通讯的发展, 全国一盘棋的形成, 方言最终都只会成为一种非物质文化遗产世代保存下去。