清代皇族共出了120个进士,而且都是文武兼备,丝毫不逊汉人进士

清代的进士与明代不同,被分为很多种类,有常科进士、满进士、翻译进士以及宗室进士等。虽然同样都是进士,但因其考试内容以及难度不同,其含金量也因此大打折扣。

此前曾写过不少关于进士的文章,唯独宗室进士没有具体讲过,就此话题御史与诸位分享关于这一方面的内容。

清初时宗室不准应举

顺治三年,实行入关后的第一次科举考试,当时由于处在战争时期,八旗将士转战全国各省,故而朝廷规定八旗不得应举。

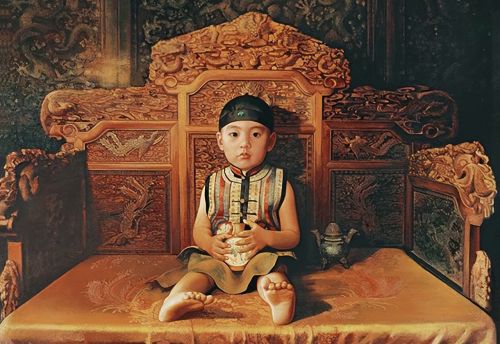

宗室成员就更不必说了,这一时期宗室人口数量原本就不多,他们一生下来就有很高的爵位。关键是,八旗子弟向来以骑射夺天下,岂能与汉人士子“同流合污”?

不过顺治朝为了提升宗室子弟的文化水平,在京城设立了“宗学”,其目的一是为了培养宗室人才,二是为了注重教化。

至康熙三十六年,宗室子弟日益繁衍,出现了僧多粥少的情况,很多宗室成员无缘继承爵位逐渐沦闲散宗室。康熙为此颁布新的措施,准许宗室子弟一体应试。

康熙三十八年,举行了第一次宗室科目,不过这一次的考试成绩并不理想,而且出现了舞弊的现象。其实康熙开宗室科举内心也比较矛盾,主要还是担心宗室子弟进入考场而沾染汉人之“恶习”。

加上这一次考试举行的并不顺利,故而康熙以宗室人员“何患无官”的理由,停止了宗室科目的举行。

雍正即位后,也有不少大臣建议重开宗室科目,但没有得到雍正帝准许。乾隆三年,乾隆皇帝降旨在宗学中选出成绩列在一等、二等者,直接授予进士头衔。

宗室不由科举而成进士,这在大清历史上是头一遭,此后乾隆又规定,每五年进行一次选拔考试,成绩合格者由宗人府引见,赐予进士甲第。

然而乾隆十九年的时候,乾隆改变了主意,说宗室不应举是祖宗家法,此后永行停止宗室科目,如有学问优长者,可加恩录用。

从清初到乾隆朝,宗室科举已是两兴两废,究其缘由无非就是宗室系皇族,不必与常人一样以举业入仕。但更重要的是,皇帝认为宗室就应该娴熟骑射,以存满洲旧俗,不能专攻文艺,沾染汉人习气。

乾隆的理想是好的,但现实却狠狠打了他的脸。

宗室考试停止以后,他们的骑射技能不仅没有精熟,反而由于支派繁衍,其出路问题更加突出,到了嘉庆即位时,宗室问题已经到了不得不解决的地步。

嘉庆四年至六年,朝廷出台了一系列政策,重开宗室科目,但碍于大清的家法祖制,朝廷同时规定了参加科考的宗室成员,必须要精通骑射,否则就没有资格参加考试。

康熙、乾隆两朝宗室参加考试,都不经乡会试,直接以成绩定进士甲第,嘉庆认为这一规定不合理“未免过优”,决定此后宗室科目,也必须像汉人一样,必经乡会试两个阶段,至此宗室科目成为定例。

宗室虽然也要参加乡、会试,但考试内容却要比汉人要简单得多,录取的名额也很宽松,最多10个人里面就要录取一个进士。

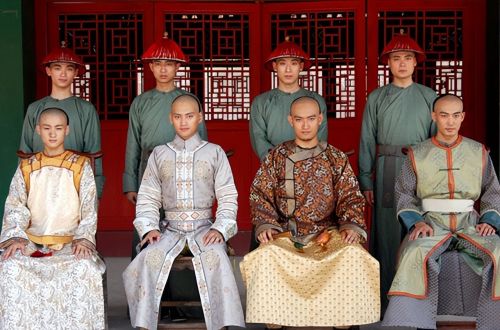

嘉庆七年,通过会试的宗室贡士们与天下士子在保和殿参加第一次殿试,因其地位尊贵,他们被单独列坐在诸贡士之前。发榜之后参加恩荣宴的时候,宗室进士也享受一甲进士的待遇,每人一席。

在殿试中也出现了一个让嘉庆帝比较头疼的问题,此前殿试因为没有宗室成员参加,不管是汉人还是一般的旗人,在殿试策问的末尾,都会有固定的署名格式,谓“臣草茅新进,罔知忌讳,干冒宸严,不胜战栗陨越之至,臣谨对”。

宗室参加殿试以后,因其皇族身份,岂能与天下士子一同称为“草茅”。为此有大臣建议,应将宗室与天下士子相区分。

然而同场考试,若分为两种格式,那么就容易出现舞弊,阅卷官难免徇私。嘉庆八年第二次殿试时,礼部议准,此后不管是宗室还是天下士子,殿试卷尾,一律书写“末学新进”以符国家体制。

从嘉庆朝开始一直到清末,宗室成员考取进士者凡120人,虽然总体上来看,宗室成员仍然享受一定的特权,但除了录取较优外,其他一切条例均与汉人一样。

同时,对宗室人才的选拔也较为公正、慎重,所有回避、覆试、磨堪等条例均推行不误,对考场的管理也是严格的,科场的处罚条例也照样适用于宗室。

宗室科目的确立,对激励宗室子弟读书起了重要的作用,嘉庆以后,宗室以科目入仕者,有任大学士者五人,协办大学士者一人,官一品者十八人,赐谥者六人,其中还不乏政绩显著者。

总体来看,清代的宗室科目整体难度不大,但在封建专制时代,皇族成员以科举入仕,并能较为公平地与天下士子一体竞争,仅就这一点来说,也是历朝历代中做得最好的。