1926年前的鲁迅:工作稳定,月薪高达360大洋,何以突然辞职?

很长一段时间,当鲁迅投枪匕首批判当局之际,他的处境和身份其实是蛮尴尬的。还有人调侃,说他“俨然是身在曹营的徐庶”。

这就是说,作为“鲁迅”,他靠着勤奋写作闯出大名堂,逐渐成为最顶流的作家,可这到底只是份业余工作;他正式的职业,乃是民国政府公务员“周树人”,还是跟高阶的职务,本身就是体制内的一份子。换句话说,正是迅翁所痛斥的对象,曾每月给他发工资,提供经济保障,养活一家老小。

这个官员身份、这种矛盾点,一度让鲁迅颇有窘态,不止一次自嘲说“我是做官的”,也不断引起对手的攻讦和嘲讽。他此生最耿耿于怀的一个人身攻击,就是在1925年的笔战中,陈西滢的阴阳怪调含沙射影:“从民国元年便做了教育部的官,从没脱离过。袁世凯称帝,他在教育部、曹锟贿选,他在教育部”……这些话,诛心之钺也,暗戳戳指他”同流合污“,是“人格卑污”的“两面人”。

陈西滢(1896年—1970年),晚年在伦敦

就连关照有加的学生高长虹,也冷言冷语口吐芬芳,说什么“他的教育部的职业,初知的时候觉得很奇怪,又很好笑”云云。

这些人,站在道德制高点,说话不腰疼,意在将鲁迅的官场身份坐实为“污点”,仿佛所有领民国政府薪水之人都是出任“伪职”似的。1980年代以后,一些人“起底”鲁迅,配方万年不变,可笑竟还是这个老招数。

这种荒谬指摘,当然不值一提。早期的鲁迅并不反对民国,且还是最早一批革命党人,民国一众元勋都是他师友,如何不能在其中任职?倘他志在报效社会、实现人生价值,怎么就不能从事公务员,政要的变换与他何干?在教育部当“佥事”是领民国政府工资,难道在北大做教授就不是?

况且,公职时代的鲁迅,并不和稀泥:当张勋复辟时,他无惧失业当即引退,以示抗议与不合作的态度——尽管彼时敲掉这个公务员饭碗他再无收入渠道,有可能走上老友范爱农、乔大壮的悲壮结局。而恰是陈西滢们这些“正人君子流”,为了保住民国政府大学教授之位,连博士学位都是虚造的。陈西滢的责难,是上纲上线也不合事实。

鲁迅,从来都不是热衷官场之人,他漫长的公务员生涯不曾留下任何污点,清清白白廉洁奉公,完全可以堵住那些非议。但是,这样一个事实确实又是存在的:栖身官场近15年,他一直都很矛盾,很是纠结,甚至时常为之痛苦不堪。很长一段时间,他都陷入该去还是该留、应随波逐流还是积极做事的灵肉分裂之中。平淡下的压抑、生而为人的憋屈,被激发得淋漓尽致,又内敛而克制。

整个1920年代,《鲁迅日记》里的“上班族”周树人,其“人设”近乎一个“颓废大叔”形象:既鄙夷官场又随俗浮沉,既勤于职守又不断自我怀疑,精神包袱非常沉重,身心状态都是暮气沉沉的。所谓“十年抄碑”,大抵与他这段为官生涯重合。我读《鲁迅日记》,总疑心他当时患上深度抑郁症,而源头就来自压抑郁结的公务员生活。想甩开又需要,这是鲁迅的“男人四十”之苦,演尽了中年男人的隐忍与悲哀。

因此,反过来又可以承认说,对于这个公务员身份,鲁迅自己为何“恋栈”、为何因此不安、后来又何以会一反常态断然挂冠而去,确实是很有意思的点。

对于“时为公务员的鲁迅”,过去人不解内情,总同情他是“沉沦下僚”、“区区小吏”,可从近年一些研究看,这里面只怕充满误解。

1912年,鲁迅32岁,在“贵人”蔡元培提携下,正式参加工作。直到1926年,也即46岁那年,他才毅然决然地“净身”辞职,摆脱体制羁绊换取自由身,其“公务员”生涯足足占据15年的壮年时光。而从现有材料看,寄身体制内的鲁迅,职位并不低,待遇也堪称优厚,只要稍稍降尊纡贵假以辞色,仕途更有望青云直上,一片光明。

辛亥革命后大清学部更名

鲁迅供职的单位,是民国政府教育部,属部级单位,职务是“佥事”。这“佥事”到底是啥官,一般意见是相当如今的科长。但前几年,南开大学李新宇教授有长文考证,从民国初年的官制看,实际远比这个层级高,妥妥“高等文官”\“高级公务员”。在鲁迅小说《故乡》中,“豆腐西施”会对“我”说: “阿呀呀,你放了道台了,还说不阔”,这话是有的放矢的。

要知道,鲁迅的佥事一职,是由袁大头直接任命的;而在彼时的教育部,比他还高的只有总长、次长、参事、司长等共10人,乃社会教育司第二号人物,怎么可能是“小吏”?李新宇教授的结论是:鲁迅其行政级别,比拟晚清品级相当正四品,放在现在则是副司级,而且掌握实权。也就是说,鲁迅的“官职”,肯定说不上显赫,但也绝对不小。

鲁迅与之打官司的上司章士钊

而且,从《鲁迅日记》看,鲁迅在教育部任内,总体还是颇受赏识的,尽管一点都不积极,尽管晚期确实纠葛不断,但也一直在逐步升迁,基本是“每两年就升一级”。参加工作第4年即1926年,就“晋第三级俸”,是佥事及荐任官的最高等。李新宇教授说,那时的鲁迅,论待遇“已经不在司长以下”。他的仕途,是顺遂的。

公务员时的鲁迅,工资也是非常高的。他刚参加工作时,月工资到手是240 元;两年后是280元;四年后,升至300大洋;据当时的《社会教育司职员表》,到1924年“周树人”应得月薪已达360银圆之多。也就是说,在辞职之前,鲁迅的体制内纯薪资,至少不低于360大洋。

月薪360大洋,这是什么概念?1920年代中期,京城保姆月薪才2元,北京面粉厂工人每月7元,地方县科员月薪50元,报馆总编辑月薪150元,上海人家月入超过50元属于小康。彼时鲁迅,之所以也会捉襟见肘,是因为接连买了两处北京四合院,是有几十号口人坐等待食,尤其还有个挥金如土的嫂子,搬回多少银子都不够。

所以,仅从待遇看,鲁迅的这份公务员差使,可谓良差。京官素来难做,他祖父当京官之日得绍兴老家接济,有二品侍郎都穷到没钱下葬,同乡李慈铭贫瘁到要典当棉袍开火,境遇岂非天上地下?鲁迅只要愿意按部就班,生活本是可以无比优越的,根本不需要颠沛流离。

暗中给鲁迅使绊子的上司傅增湘等

所以,鲁迅不喜当官,心中隐隐早有归计,但他需要这份工作,也找不到充分理由辞职。

依鲁迅的天性与爱好,涉身官场是出于不得已,是谋生之需。晚年时,他曾直白回应嘲讽,“目的是在弄几文俸钱”。夏丏尊的《鲁迅翁杂忆》还说他最喜欢拿官吏戏谑。

他出身破落读书人家庭,“祖宗没遗产,老婆没奁田,文章又不值钱”,进身之路别无他途。可矛盾在于,他对功名利禄嗤之以鼻,对官场那一套深恶痛绝,对于官员都没好言语,尤其是民国政府让他越来越失望,对于每天坐班敷衍或忙碌于琐末猥杂,自然会觉得是浪费生命。但要辞掉这份稳定、优厚、有地位的工作,若非被迫无奈或计划周详,他不敢轻举妄动。

鲁迅“工作室”

从周作人回忆来看,鲁迅本来只想到上海当个编辑,可投了简历却没入选;在老家屈尊当个中学教师,又举步维艰一地鸡毛落荒而逃,直到北上教育部任职,人生才打开新天地。从现有材料看,至少在1924年之前,他还没有真正的心理准备职务。自家理想重要,还是全家人吃饭问题更亟需,至少在早期答案不言自明。所以,1926年7月的鲁迅,何以突然快刀斩乱麻放手不干了,反倒成为一个疑点。盘究起来,也是意味深长啊!

其一,讨厌官场,不愿上班浪费生命,当然是“首当其冲”的原因。据许寿裳回忆,鲁迅供职的教育部,虽说是民国了,可每日蒸腾弥漫着的,依然是旧学部的衙门风气,各种抽烟打牌叫局,各种迎来送往歌功颂德。鲁迅局促于社会司偏东北一大通间办公,“枯坐终日,极无聊赖”,10多年来都不胜其烦,又无可奈何。给老友写信,他说是“枯坐衙门中,怀想弥苦”。

在挚友许寿裳引荐下,蔡元培招鲁迅进入教育部

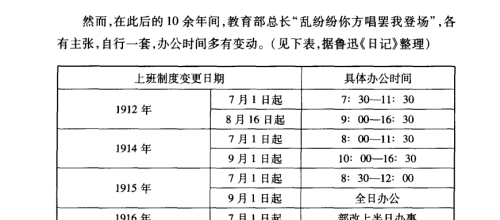

更困扰他的,是公务员事务的无聊、繁琐乃至无意义。鲁迅任职时,教育部多数坐班时间是8:00-16:30,他每早起床,不过早喝杯茶就去上班,中午与同事在西单大街一餐馆包饭,晚饭时分才回家,几乎15年如一日,看似老实本分实则是消极沉闷。新上司的刁难、永无休止的会议、避无可避的应酬与仪式、想好好尽责办个图书馆却到处受气、而且还时时欠薪,种种官场怪现状都让他身心俱疲,心境甚是颓败。

难道真的在这里彻底消磨余生?这当然不是鲁迅。他人生的另一个转折点,出现在1924年:那一年岁末,他统计全年开支,发现业余的稿费收入首次超过了本职收入,足足占了59%!那是报纸盛行、版税制定、码字就有钱挣的新时代,鲁迅恰逢其会。而且,也正是在那前后,他的名气更大了、约稿更多了、稿费更高至千字5—15元,这一切让他愈加有底气了。

既然在家写作就能过上优渥的生活,何苦还去机关苦熬?这个经济来源的大变动,很自然令他萌生去意。“娜拉出走以后”,有钱才能保障独立与自由,这是鲁迅下海做“自媒体人”的第二个动因。

在上海开启新生活

此外,还有三个人生境遇的大动向,应该是最终促使鲁迅下定决心的直接原因:不仅要告别旧生活,不只是辞掉体制内公职,还要毅然离京,离开朋友圈、离开过往的人们,到人生必地不熟的南方即广州上海等地,去开启新的生活。

这三大原因,时间线上几乎是交缠重叠的,都在1923年之后:1,是与亲兄弟周作人突然交恶;2,是终于遇上了生命至爱许广平;3,则较鲜为人知的是,公务员后期的鲁迅愈加嫉恶如仇,除了章士钊之外,还与三级上司夏曾佑、高步瀛、傅增湘都闹不和,这些人暗中频频作祟,另其厌恶感到了忍无可忍之地,这些“内幕”日后的《谈所谓“大内档案”》诸文都有提示。过去,他是后无退路不免忌惮,如今龙飞于天海阔天空,又何须一再委屈示弱?

总之,周作人之事,让他感觉整个京城都是伤感之地,因为在长达30年的时间里,他一直都充当着“如父长兄”的角色,这起突如其来的风波不啻为心灵最重大的撞击;与许广平,由于众所周知的顾虑,人情物议上都逼迫着他要考虑远离眼下之地,另辟爱巢;而上司夏、高、傅三人,虽说都是近代大学者,可确实都属“复古派”,在清流自持的鲁迅眼里,无一例外都是“阴鸷可畏”、“可恶之至”,是道不同不相为谋。在1924年前后,这几件大事日日纠缠,辞职遂成为必然。

于是,1926年8月,“公务员”周树人,正式递交辞呈,每月360大洋的高薪弃若敝履,彻底告别15年之久的仕途生涯。随着身份的转换,这位现代中国最伟大的知识人,也正式开启了他最辉煌璀璨的“自由撰稿人”余生。