地产危机之下,房企靠什么才能活下来?

在过去的虎年里,地产行业经历了近20年来前所未有的大幅度震荡,大量的企业在危机面前倒下,但也有少数房企凭借着稳健的财务和不躺平的决心,成为了地产的“孤勇者”。大浪淘沙,随着“去金融化”运动的告一段落,我们又一次站在了地产新周期的起点。前事不忘,后事之师。我们将陆续推出地产“涅槃”系列,一方面探寻房企成功应对市场周期的奥秘,另一方面也积极发现新周期下冉冉升起的新兴力量。

那么在残酷的环境下,房企依靠什么活下来成为了过去2年市场讨论的重要议题。为了更加形象的阐释原因,本篇我们将以碧桂园为典型案例,探究这类优质企业活下来的原因。

一、快速去杠杆引爆危机,房企“活下来”必须具备2个基本条件

要理解为什么“孤勇者”能够活下来,首先要对2021-22年地产危机的性质有所了解。尽管自2021年以来,地产企业大面积暴雷的原因众说纷纭,包括政府“三道红线”调控,疫情冲击信心不足、购买力下滑后的销售下行等,但类似的糟糕局面地产行业在2008、2014年均经历过,但并未造成如2022年这样的大面积的企业暴雷。我们认为,相比于过去两轮周期,本轮地产周期企业大面积暴雷的原因有以下两点:

(1)在持续的加杠杆后,地产企业本身具有高度的脆弱性。长期以来,伴随着地产市场的长期繁荣,企业为追逐规模,大干快上,整体行业的杠杆水平持续走高。2020年末,A股地产板块平均资产负债率高达68.2%,不论是和过去的2014年相比,还是和其他行业相比,整体杠杆率都到达了一个较高的水平。

除了财务杠杆,企业在经营杠杆上更是不遗余力。从生态的角度,开发企业在地产行业内的生态体系中占据了堪称统治性的位置,无论是对于购房者而言还是供应商而言均处于相对强势的地位。地产企业对供应商和购房者资源的利用均臻于化境。从套取预售资金拿地到要求供应商先货后款,不一而足。经营杠杆的使用为开发商的快速扩张提供了明显的便利,但是经营杠杆是建立在企业自身信用的基础上的。在行业处于逆风时,高杠杆带来的脆弱性充分暴露,也让企业陷入了明显的危机中。

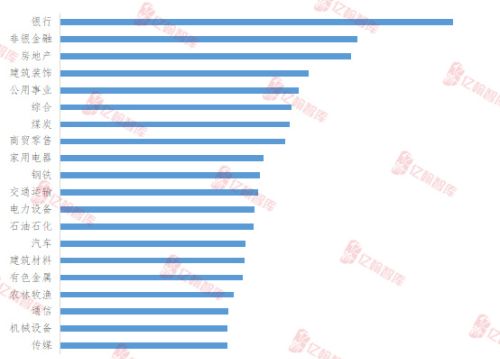

图表:2020年房地产板块平均负债水平明显高于其他行业(%)

资料来源:亿翰智库、wind

(2)2021-2022年,地产行业遭遇了突如其来的快速去杠杆进程,财务杠杆和经营杠杆双双压降,现金流极度承压,引爆了企业的信用危机。首先是财务去杠杆,2020年“三道红线”的出炉为地产企业敲响了警钟,2021年银行贷款集中度制度的实施和信托等融资的压降则更是让行业压力倍增。

根据统计,房地产开发企业到位资金(国内贷款)从2020年年末的26676亿元下滑至2022年末的17388亿元,同比下滑34.8%。此外此前部分房企倚重的信托渠道也受到重创,信托规模在监管的要求下大幅度压降。截至2022年三季度末,投向房地产领域的信托资金规模降至1.2万亿元,同比下滑34.2%。作为资金密集型行业,资金是地产的血液。行政命令“运动式”的去杠杆无疑掐住了行业的咽喉。

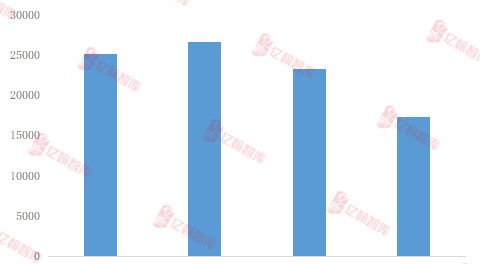

图表:房地产开发企业到位资金-国内贷款(亿元)

资料来源:亿翰智库、企业公告

除此以外,在少数大型企业暴雷后,地产行业遭遇了前所未有的信任危机,经营杠杆明显弱化,更进一步加速了地产信用危机的蔓延。典型如地方政府在2021年中期大幅度收紧预售资金监管,导致企业可用于偿债的资金大幅度减少,引发了下半年地产企业的“暴雷潮”。

我们认为,面对2021-22年行业的逆风,无论对于碧桂园还是其他企业,要活下来,需要满足2点基本条件:即强烈的求生欲望和强大的求生能力。

首先谈求生欲望(或偿债意愿)。所谓“天助自助之人”,企业的求生欲望是企业活下来的根本要求。当企业自身都选择“放弃”或者“躺平”时,企业的存续自然无从谈起。和部分选择“躺平”的企业不同,碧桂园选择直面寒风,绝不躺平,全力以赴,做正确的事,努力度过这个严寒的冬天。

在态度上,碧桂园的股东表明了看好企业的自身发展的态度,绝不躺平。据经济观察网统计,2020年9月2日-12月18日,时任联席主席杨惠妍在78个交易日累计增持29次,合计增持3.3亿股,涉及金额超30.5亿港元。2021年3月至11月,杨惠妍增持累计29次,平均每12天就有一次增持,增持总量达3.2亿股,累计耗资约31.3亿港元。2022年6月初,碧桂园对当年唯一一笔尚未到期的美元债进行提前现金要约回购,其中约4.1亿美元债券由投资人申请赎回,余下部分到期也及时完成偿付。据公告信息,2022年碧桂园董事、监事及高级管理人员累计购买公司债券金额5999万元,公司控股股东市场化购买公司债券累计购买金额3.2亿元。耗资巨大的增持和回购表明了公司股东与管理层对企业未来发展前景的坚定信心。

除此以外,碧桂园大股东还自掏腰包,用“真金白银”为企业大幅“输血”。2022年12月27日晚间,碧桂园发布公告,控股股东必胜有限公司将向集团提供50.5亿港元的无抵押免息借款。积极的“增持”和“输血”均显现了企业“不躺平”的决心,也为狐疑的投资人和债权人吃下了定心丸。

在解决了求生意愿的问题后,之后则是最为关键的偿债能力的问题。如我们在上文所述,本轮地产危机的爆发源于2021年以后经营杠杆和财务杠杆的快速压降,去杠杆速度快、力度猛、时间短,实质上给予房企腾挪转移的空间极为逼仄。从2021年银行贷款集中度政策开始实施到恒大暴雷导致信用风险大面积蔓延,实际上不过几个月时间。

对于大部分企业而言,船大难掉头,壮士断腕的决心更不是每家企业都有的。因此,要在本轮危机中生存下来,危机中的协调处理固然重要,但更为重要的是危机爆发前的长期维持稳健财务水平的决心。

二、危机前降杠杆快人一步,危机中灵活应对绝处逢生

2.1、危机前(2018-2020):春江水暖鸭先知,稳健投资行稳致远

伴随着轰轰烈烈的棚改的推进,房企在度过了2015-2016年的“好日子”后,再次进入繁华的迷梦。2017、2018年,在巨量资金的涌入下,全国诞生了无数个“地王”。房企担忧的不是房子卖不出去,而是抢不到地。全国土地出让金规模从2016年的27188亿元飙升至2018年的46351亿元,增长70.4%,在相当程度上反映了当时土地市场的繁荣。在疯狂的“抢地”行为之下,多个中小型房企喊出了三年内突破1000亿的宏大目标,准备迎来企业自身的新一轮“黄金发展期”。

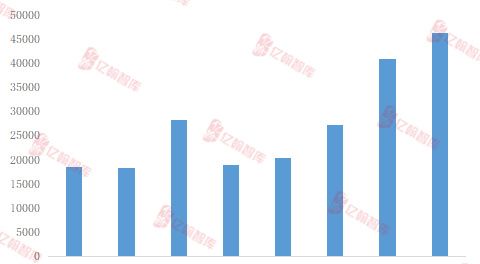

图表:全国土地出让金在2017-2018年快速攀升(亿元)

资料来源:亿翰智库

然而,繁华之下,亦有隐忧。企业也好,企业家也好,本质上都是时代的产物。时来天地皆同力,运去英雄不自由。当时代的大环境发生变化时,企业也需要积极做出改变,以应对巨变的时代。

2018年,对于房地产行业是重要的转折年。在需求端,轰轰烈烈地烧遍三四线的棚改进入尾声,三四线城市房地产市场从高速成长期逐步走向成熟期,结构性分化不断加强,普遍性的高增长告一段落。

图表:投向房地产领域的资金信托余额在2018年后快速下滑(亿元)

资料来源:亿翰智库、choice

而在供给端,房地产融资迅速收紧。2018年1月25日,银监会主席郭树清表示,将努力抑制居民杠杆率、继续遏制房地产泡沫化。2018年4月,资管新规正式出台,信托资金投向房地产等领域被严控,信托规模持续压降。这也拉响了房地产融资收紧的警钟,房地产行业开始了漫长的“去金融化”过程,该运动的影响持续至今,去杠杆也成为了房地产行业的梦魇。

春江水暖鸭先知。在部分房企仍然在疯狂拿地冲刺规模时,项目覆盖全国的碧桂园对于行业的变化则无疑有更为清晰的认知。对于行业的未来,碧桂园在2018年的年报中写道“国家将继续实行差别化调控政策,加快建立健全长效机制以促进房地产市场平稳健康发展;与此同时房地产行业的竞争将更趋激烈,行业整合加强,市场将进一步分化”。整体来看,无论是政策的调控还是区域的分化,房企的生存环境都不再像过去那样“友好”,企业的转型正当其时。

面对行业的变化,碧桂园认为“本集团将矢志坚持稳健的财务政策和风险控制措施,保证建筑质量和安全,强化合同销售及回款,严控各项成本及费用支出,以保障经营性现金流和投资回报率的良好表现”。这表明,在经历了长期的规模冲刺之后,相对于销售规模,碧桂园更加重视企业经营的安全性和投资回报率,稳健经营,行稳致远。

碧桂园稳健经营的倾向首先在拿地上得到了体现,拿地日趋谨慎。碧桂园的投销比从2017年高峰时的0.9下降至2020年的0.4,拿地力度明显弱于此前。而从区域来看,碧桂园的投资更多以深耕已有的地盘为主,外拓较为谨慎。2018-2020年,碧桂园的拿地仅有1%位于新进入城市。拿地的区域也更加多元化,2017年碧桂园的拿地(按面积)有20%集中在广东,而到了2020年,碧桂园在广东的拿地比例降低到了14%,并加大了在河南、山东的拿地比例,投资更加多元化,抗风险能力持续加强。

图表:碧桂园的投销比在2018年后有所下降

资料来源:亿翰智库、企业公告

从城市能级的角度,碧桂园更倾向于投资人口流入的强三线城市,整体投资的城市能级有所上调。碧桂园的平均地价也从2018年的2203元/平方米上升至2020年的2968元/平方米,楼面价上升明显。从2019-2020年的拿地情况来看,碧桂园权益拿地金额超过15亿元的土地多位于经济相对强劲的佛山、海口、东莞等二三线城市。尽管碧桂园的多数地块均在城市的远郊,交通、配套等均有较大的改善空间。但考虑到当地经济相对较为发达,购买力仍有一定支撑。

图表:碧桂园2019-2020年拿地权益金额超过15亿元的项目统计(部分)

城市

项目名称

归属权益

购地金额(百万)

太原

碧桂园凤凰城

1710

西安

碧桂园云顶

3899

临沂

碧桂园凤凰壹品

1524

昆明

昆明隆盛府

1632

海口

碧桂园半岛南湾

4198

金华

碧桂园·星悦*

1862

济南

碧桂园·凤凰源著*

3536

东莞

碧桂园·松湖天悦*

2587

兰州

安宁碧桂园*

2693

沈阳

碧桂园·云顶*

1679

沈阳

碧桂园·云顶*

1748

临沂

碧桂园·云顶*

3202

资料来源:亿翰智库、企业公告

尽管拿地进行了“降速”,但碧桂园的销售仍在持续稳步攀升。2020年碧桂园的权益合同销售额升至5706.6亿元,整体销售额持续攀升。尽管相对于此前快速飙升的销售规模,碧桂园的销售规模和项目的去化速度均在一定程度上有所放慢。但在三四线城市整体房地产市场告别高速成长的大环境下,碧桂园仍能实现销售规模的稳步增长,并维持自己在地产销售上的龙头地位,已属不易。

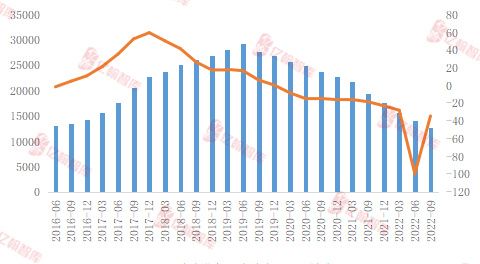

图表:碧桂园的权益销售额

资料来源:亿翰智库、企业公告

在拿地日渐谨慎的同时,碧桂园的债务规模的增长也明显“降速”。根据统计,2019年,碧桂园的有息债务增速由2018年的52.9%快速下降至12.5%。至2020年,碧桂园的有息债务相较上年底下降了11.7%,债务规模持续下降。

和削减债务相对应的,则是公司财务状况的改善。公司的资产负债率(剔除预收账款)从2018年的83.7%下降至2020年的80.5%,下降3.22个百分点,财务状况更加健康。此外,公司长期保持相对较为充裕的现金规模,2020年末碧桂园持有现金规模高达1836亿元,现金短债比达1.9,在监测房企中排名靠前。充裕的现金为碧桂园在危机中的应对提供了相对丰厚的子弹,也让碧桂园有了相对较为充足的腾挪空间,不至于遭遇“突然死亡”的流动性危机。

相对于其他房企眼花缭乱、花招百出的表外负债,碧桂园的表外负债则相对可控。2020年末,碧桂园的少数股东损益/净利润和少数股权权益/净利润的差额相对较低,反映其表外的规模相对有限。

图表:碧桂园的表外负债规模可能有限

资料来源:亿翰智库、企业公告

整体来看,碧桂园在2018年后,投资更加审慎,也更加追求更为健康的财务水平。在大量的同行仍在通过各种手段“加杠杆”时,碧桂园已经提前开启了“降杠杆”之路,安全系数大为提高,这也帮助其在民企几乎“团灭”的情况下活到“决赛圈”奠定了良好的基础。

2.2、危机2021:危机来袭,不动如山

2021年,持续数年的金融去杠杆运动到达了顶点。年初,随着贷款集中度管理制度的实施,以及房企信托融资规模的调降,债券新发也同样受到限制,民营房企融资明显收紧。2020年,民营房企发债规模为1669亿元。到了2021年,这一规模降到了747亿元,融资规模几乎腰斩。而随着恒大的暴雷,2021年下半年几乎只有少数房企能够进行债券融资,房企融资环境明显恶化。

除了融资环境的恶化,更要命的还有房地产市场的持续转冷。自2021年7月份起,几乎所有的房企都开始感受到了市场传达出来的“寒气”。随着销售的恶化和金融层面明显去杠杆,像恒大这样的高杠杆企业轰然倒塌,彻底引爆了房企的信任危机。

尽管企业由于发展路径不同,资产的质量也不尽相同。但从2021年暴雷的几大典型房企来看,暴雷房企普遍具有以下三大特点:

(1) 销售规模明显下滑,下滑幅度往往达到两位数。部分房企在丑闻爆出后,信用的崩塌对购房者产生了直接的负面影响,如恒大、新力全年销售降幅高达30%以上,直接摧毁了房企“生还”的可能性。

(2) 表外负债规模较大,集中到期的表外负债在相当程度上动摇了企业信用的根基。多数2021年暴雷的房企的表外负债规模较大,据亿翰预估,中国恒大的表外负债最高,其表外负债或超过千亿。此外,部分房企违规利用员工理财等渠道进行融资,典型如佳兆业仅员工理财到期的规模就超过120亿。员工理财无法及时兑付的传闻的爆出,更是直接引爆了其信用危机。随之而来的评级下调、金融机构的挤兑成为了压垮企业的最后一根稻草。

(3) 部分房企受到预售资金监管的直接冲击,再加上部分金融机构的“严防死守”,集团层面可以用来偿债的资金极为有限。在恒大暴雷后,地方政府纷纷开始规范预售资金监管,其中对重点监管资金更是持续严控,而该部分资金占整体销售回款的30%。部分地方甚至进行过度监管,预售资金监管账户的资金在竣工前完全无法取用,企业层面可动用的资金大幅度减少。典型如阳光城:截至2021年12月末,公司在手的货币资金较年初大幅下降,致使实操中可灵活动用资金占账面资金比例不足1%,回笼至集团层面难度极大,可自由动用的货币资金基本枯竭。

对于碧桂园而言,尽管在一定程度上也受到上述三大原因的冲击,但整体的情况尚可。为了应对急剧变化的行业环境,碧桂园持续进行“自救”。具体来看,碧桂园主要从开源和节流两方面入手,积极“去杠杆”,以化解当下的信用危机。

开源方面,首先在销售端,碧桂园开足马力进行促销。2021年9月27日-10月12日,碧桂园启动“金秋购房节”,在全国29个省/自治区/直辖市共320个城市及县镇推出超万套房源参与金秋折扣活动。房源优惠额度最低可至75折。大力的促销活动保证了销售规模的基本平稳。

值得注意的是,尽管近年碧桂园加大了合作开发的力度,但其销售的权益比例仍然维持在70%以上。相对较高的权益比例,也在大量同行暴雷的情况下,保证了项目的安全性。在碧桂园大力度的促销活动下,2021年的碧桂园仍然维持了5580亿元的权益合同销售规模,和2020年基本持平。

此外,得益于长期在房地产行业的耕耘,碧桂园在经营层面注重提升抗风险能力,货币资金充足,拥有相当厚实的“安全垫”。根据惠誉的预计,在扣除掉冻结在监管账户的预售资金后,2021年碧桂园仍然有接近920亿元的货币资金,足以覆盖超过700亿元的短期负债。从碧桂园年报披露的数据来看,公司的货币资金仍然有约62%可以动用。相比于部分出险房企仅有10%-20%可以动用的货币资金规模,碧桂园无疑要“轻松”得多,也拥有较为充足的资金用来偿债。此外,基于公司良好的信用和与银行的关系,公司在融资端相对平稳,并未出现2021年部分房企出现的“抽贷”的情况,这也在相当程度上保证了碧桂园的安全。

在节流方面,碧桂园大力削减成本,避免不必要的开支。首先在销售端,公司打造了“凤凰云”全民营销平台和“凤凰云”全国直营购房平台,通过科技的力量降低成本。公司还通过区域组织架构调整、办公费用调整等方法减少行政开支。最终,2021年,碧桂园的销管费率降低至5.5%,实现销管费率“四连降”。

图表:碧桂园的销管费率持续下滑

资料来源:亿翰智库、企业公告

在投资端,碧桂园更趋谨慎。2020年,公司花费2092亿元拿地。而到了2021年,这一数字降到了1416亿元,降幅高达32.3%。和过去深耕三四线的玩法不同,2021年碧桂园在一线城市的投资的比例近年来首次达到了10%。碧桂园的投资布局逐渐向有利润、有流速的一线城市靠拢,最大限度确保投资的安全性。

在“开源”和“节流”政策双管齐下的作用下,截至2021年末,碧桂园的“降杠杆”取得了一定程度的成效。公司的有息负债余额同比下降2.6%至3179.2亿元,整体“降杠杆”有了一定的成效,整体的财务结构持续优化。

经过多轮的“降本增效”,碧桂园在“雷声阵阵”的2021年顺利地活了下来。然而对于以碧桂园为首的优质房企而言,真正的考验即将开始。

2.3、危机2022:披荆斩棘,柳暗花明

如果说2021年的危机,更多的是因为去杠杆运动而引发的“流动性”危机,2022年持续恶化的商业环境则大有将“流动性危机”转化为“信用危机”的趋势。2022年的大部分时间里,融资端和销售端都在持续恶化,而地产的支持政策则始终裹足不前,引发了第二轮暴雷潮。

对于碧桂园而言,首先面临的问题就是三四线销售的下降对公司经营造成的冲击。2022年上半年,在三四线城市销售普遍低迷的影响下,碧桂园未能独善其身。上半年碧桂园的权益销售额降至1851亿元,下降幅度相对较大。最终,公司2022年上半年的经营现金流净流量仅为52.5亿元。尽管如此,在房企大面积亏损的情况下,碧桂园仍是少数仍能保持盈利的房企。相比于同行,碧桂园的经营成果相对靓丽。

而在经营端无法贡献太多现金流的情况下,融资端对于企业的债务偿付则显得尤为重要。但是在龙光、旭辉等企业纷纷暴雷的情况下,即便是优质地产企业的融资环境也在明显恶化。尤其是龙光的暴雷,更是引发了地产投资人对于地产偿债意愿的强烈质疑。当地产企业失去公信力时,不论说真话还是假话,做好事还是坏事,都会被认为说假话,做坏事。在这种情况下,任何一点风吹草动都足以影响债券的价格,地产投资人对于地产企业的信心降至低点,地产企业的融资环境明显恶化。

图表:碧桂园2022年上半年融资情况有所恶化(百万元)

资料来源:亿翰智库、企业公告

碧桂园上半年的中报显示,企业2022年上半年的新增借款仅为261亿元,较2021年同期大幅度减少62.5%。但偿还的债务却并未大幅度减少。上半年公司归还借款579亿元,同比仅下滑23.1%。在融资端的挤兑之下,公司上半年货币资金降至1234.8亿元,较2021年末减少了234.7亿元。扣除掉预售资金监管的资金,2022年上半年公司可动用的资金仅为约770亿元,勉强能够覆盖公司约730亿元的短期债务。再考虑到持续萎靡的销售情况,以及愈发逼仄的融资通道,素来稳健的碧桂园似乎也有山雨欲来之势。

然而,时间轴推到2023年3月,碧桂园至今仍然屹立不倒,部分债券价格也回升至80元以上。我们自然产生疑问,为什么碧桂园能够挺过2022年下半年的绝境呢?

如我们上文所述,要“活下来”,求生的欲望和求生的能力缺一不可。在本轮地产下行周期,面对巨大的压力,部分企业老板在整体资源尚可的情况下“撂挑子”,将包袱甩给政府和社会,企业的存续自然就无从谈起。因此,在企业的危难时刻,当企业自身的造血能力相对匮乏时,老板的求生意愿和支持意愿就显得至关重要。

危难当前,唯有责任。在艰困行情下挺过2年后,碧桂园的求生的意愿毋庸置疑。在2022年11月4日举行的集团月度管理会议上,碧桂园的老板杨国强强调:“相信办法总比困难多,一定不能有躺平的思想,全力以赴,做正确的事,努力度过这个严寒的冬天!”。“不躺平”也在相当程度上表明了企业的求生欲望和坚持到底的决心。

此外,经历了风风雨雨的30年后,碧桂园对于创始人及其家族而言仍然是至关重要的核心资产。和部分远遁海外的房企老板不同,创始人家族的核心成员仍然坚守岗位,全力以赴和企业共度难关。

在解决了求生意愿的问题后,要解决的就是求生能力的问题了。俗语有云,天助自助之人。在绝境面前,碧桂园并未如某些房企那样“躺平”了事,而是爆发出了惊人的求生欲望,千方百计求生存。对碧桂园来说,在销售萎靡态势短期难以大幅改善,企业自身具备求生意愿和求生能力的情况下,活下来的关键在于“企业自救”和“政府支持”。

图表:碧桂园2022年的企业自救与政府支持情况

类型

具体情况

企业自救

2022年,公司董事、监事及高级管理人员购买公司债券累计金额5999万元,公司控股股东购买债券累计金额32512万元

2022年12月,控股股东必胜公司给予碧桂园50亿港元无息无抵押贷款

政府支持

2022年7月,配售8.7亿股股份,募资28.2亿港元

2022年9月,发行第一期中期票据15亿元:三年期、利率3.2%

2022年11月,配售14.6亿股股份,筹资39.2亿港元

2022年12月,配售17.8亿股股份,筹资48.0亿港元

2022年12月,发行第二期中期票据10亿元:三年期、4.3%

2022年12月,获得2.8亿美元双币定期贷款融资进行再融资

2022年12月,获得银行授信额度超3000亿元

资料来源:亿翰智库

(1)企业自救:自家人救自家人

2022年7月、11月、12月,碧桂园连续三次发起股票配售,累计获得融资约114.4亿港元。此外,2022年碧桂园上下积极展开自救,主要表现为董监高回购、大股东回购增持与大股东借款。2022年12月,碧桂园的控股股东必胜公司拿出真金白银对企业进行救助,给予碧桂园50亿港元无息贷款,在相当程度上改善了碧桂园的流动性状况,解了燃眉之急。

(2)政府支持:政策支持优质房企

长期以来,政府的政策导向对于房地产行业的环境变化有举足轻重的作用。企业的积极自救固然关键,但企业在危机中的存续仍然离不开政府的支持,不然仍旧是“有心杀敌,无力回天”。2022年5月,碧桂园就被监管机构选定进入示范性发债序列,向市场明确释放了对优质民营房企融资的支持和鼓励。随着风险逐渐蔓延至碧桂园这样的优质民企乃至于部分国央企,地产行业风险的持续发酵将影响“保交楼”和“金融稳定”大局,时间行至2022年末,行业的环境终于开始向对房企有利的方向转变,政府最终在2022年12月陆续出台了包括“三支箭”在内的支持政策,帮助部分房企改善短期流动性,促进行业的良性发展。

在中债增为首的国有机构的支持下,2022年下半年,碧桂园先后获得增信担保发行两期共25亿元中票,并通过央地合作增信模式发行10亿元公司债。2023年1月末,碧桂园地产集团获批200亿中票储架式注册发行,成为春节后获批储架式注册发行的首家房企,也是获批规模最大的民营房企之一。债券的持续发行在一定程度上改善了公司的短期流动性,有效提振了市场信心。在政府祭出“三支箭”大招后,金融机构也响应了政府的号召,给予碧桂园大量的支持。自2022年11月24日以来,碧桂园已经与工商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行、中信银行、广发银行、浦发银行、光大银行等数十家银行签署战略合作协议。根据不完全统计,碧桂园累计获得逾3000亿元意向性综合授信支持,境内融资渠道持续畅通。

境外方面,2022年12月26日,碧桂园获得首笔内保外贷融资2.8亿美元、期限3年的银团贷款;2023年1月26日,碧桂园发布公告称,其已与中国民生银行香港分行订立融资协议,后者将向碧桂园提供最高达5000万美元等值的人民币定期贷款融资,自该贷款获首次提取日起计为期36个月,境外债融资“破冰”。

整体来看,通过企业自救与政府支持,碧桂园短期流动性得到了明显的改善,其求生之路也柳暗花明,再现生机。2023年1月10日,中国央行、银保监会10日联合召开的主要银行信贷工作座谈会明确,要有效防范化解优质头部房企风险,实施改善优质房企资产负债表计划,监管当局“稳企业”的意向已非常明确。我们认为,随着政府对于企业的支持逐步落地,以及后续销售的逐渐回暖,碧桂园预计将顺利跨越周期,成为民营房企的标杆企业。

三、政策展望与建议:优质企业仍未“上岸”,融资端支持仍有必要

尽管在监管当局和金融机构的大力支持下,包括碧桂园在内的优质房企的短期流动性情况有了相当程度的改善。但是,在上半年销售可能仍将面临较大压力的情况下,当前部分优质民企仍然远远谈不上“上岸”,融资端的后续支持仍有其必要性。

从目前出台的“三支箭”政策来看,尽管“三支箭”的政策较以往进行的政策空间有较大的突破,但可能更多的只能起到帮助企业“续命”的效果。“续命”一方面体现在企业筹资性现金流入上,以债券发行为例,在中债增的大力加持下,2022年11-12月民营房企的债券融资规模达157亿元。尽管相比于2021年同期有了明显的提升,但相较于过去2020年、2019年,当前的融资渠道远未恢复。

此外,尽管各大银行与民营企业提供了超过万亿规模的授信额度,但银行的授信多以开发贷为主,而开发贷的发放则与市场销售及房企的投资行为密切相关。在当前销售持续萎靡的情况下,万亿的授信额度真的能落地多少仍然是未知数。“续命”另外一方面体现在企业筹资性现金流出上,如支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期等。综合来看,当前的“三支箭”政策可能仅能够对房企起到改善短期流动性的作用。

考虑到2022年12月召开的经济工作会议上明确提出“满足行业合理融资需求,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况”,我们认为后续在销售持续萎靡,优质房企仍然面临较大的信用风险的情况下,政府的发力方向应更多的从债权融资、股权融资两方面入手,改善企业资产负债状况。

债权融资方面,我们认为,当前存在的问题在于,无论“内保外贷”还是中债增担保都要抵押物。然而对于当前的民营企业而言,多数优质资产均已抵押出去,这也导致像中债增支持下的债券融资规模相对较低。随着2023年债务到期高峰的到来,建议中债增或者相关银行通过提升抵押率或者提供无抵押担保的方式,帮助优质企业度过眼下的流动性危机。

股权融资方面,对于优质民企而言,改善资产负债表最直接的方式就是引入新股东,补充资本金。不排除政府将直接引导国企入股民营房地产企业,直接从源头上改善民营企业的信用状况。而在救助代价巨大的情况下,为了避免较大的道德风险,部分头部企业可能将进行资产重组与国有化,整体公司的治理结构和信用情况均将得到较大的改善。

随着房地产行业再次被定调为“支柱性行业”,优质房企的存续对于行业的长期发展至关重要。随着融资端支持政策的逐步落地,地产行业也将度过当前的“至暗时刻”,迎来良性发展的明媚春天。