明代茶具文化讲究有不少,比德、中和、文质,茶具为表,儒学为里

在阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

引言:

人们对于茶叶的认知分为内行和外行,正所谓内行看门道,外行看热闹,前后两者在认知理念上是有着相当明显的差距的。

外行在品鉴茶水的时候,往往只会将之当成一种功能性的饮料,或用它来帮助自己提神醒脑,或者是用它来消遣时间。总而言之,外行人更看重的可能是茶叶的实用性。

但是对于内行来说,茶叶和承载着茶叶的茶具往往具备着相当丰富的文化内涵。

它们发源于儒家文化根深蒂固的中国古代社会,所以在传承过程中也不断显现出有关于儒家文化的特征。

比德、中和、文质,明朝时期的茶具也有着诸多的讲究。茶具相当于茶水的外表,因此爱茶之人也非常注重茶具的细节。明朝时期的茶具有哪些典型的特征?它又反映了儒家文化的哪些特质?

儒家特质,显露无遗

明朝时期是中国封建社会发展的一个黄金时代,经过宋朝和元朝的积淀,资本主义萌芽在明朝开始出现,新的生产方式和生活方式也在社会范围内广泛流行开来。

明朝人又把儒家思想扶正为了正统思想,他们也非常看重日常生活中的儒家思想体现的细节,更注重对于儒学文化的传承。

言行举止,衣食住行,明朝人生活的方方面面,都事无巨细地展现着儒家文化的特征。

茶文化作为中国古代传统文化的重要内容之一,一直以来都深受广大中国人民的喜爱,并且也存在于人们的日常生活当中。

不管是上层贵族阶级,还是底层的平民百姓,大家都非常爱茶,热爱茶文化,也希望能够在学习的过程当中逐渐理解茶文化背后深刻的道理。

而明朝时期的茶具,其实正是茶文化的一种外在化体现。茶文化所承载的儒家思想的精髓,也通过茶具表现了出来。

明朝茶具主要有以下三个方面的特征,它们分别是比德、中和以及文质。而这三个方面,恰恰与儒家思想体系的特征息息相关。

所谓比德,其实讲的就是对德行的追求,对于恬淡而朴素的生活态度的追求。儒家虽然讲究入世,但是却并没有在表层内容当中传达出对于功名利禄的追求。

儒家的学者进入世俗社会,一直都标榜自己只是在单纯地传承文化体系。至于世俗价值观当中所认为的成功,那也只是他们在传承儒家文化的过程当中附加的收获罢了。

水,它是自然界中非常常见的一种物质,也是人类赖以生存的基础。这是一种相当淡薄的物质,它的存在感其实并不高,但是又不可或缺。儒家思想所强调的比德,正是类似于水的特征。

清静淡泊,典雅朴素,这正是在比德的基础之上,明朝时期的茶具所传递出来的特点。

大多数茶具的表面图案都以淡雅的景物化或者花鸟虫鱼的元素为主,设计者以简单的几笔勾勒出形状,在色彩运用上也会更加保守。

有的茶具,甚至只会呈现出黑白两色,看起来相当简朴。

但这些图案正如水墨画一般,看似简单,实则蕴含着非常深刻的含义。水墨画是相当具有魅力的一种绘画形式,简单的黑白两种色彩,就能够勾勒出包罗万象的世界。

低调内敛,隐而不发,这也是比德文化的一种理念。所以出现在茶具之上的种种图案以及色彩,总是呈现出含蓄而内敛的特征。

这其实跟茶文化当中所强调的精神不谋而合,茶文化本身也是一种淡雅的文化系统,它不需要过分去包装自身的形象,简简单单一碗茶汤,简简单单一杯茶水,就已经足以慰藉心灵。

明朝茶具的第二个特征,就是中和。

中和其实与道家思想所强调的中庸之道十分相似,但也与儒家思想体系所强调的和谐统一的观念息息相关。中和,简单来说就是中正平和,不偏不倚,不卑不亢,保持着一种稳重端庄的态度。

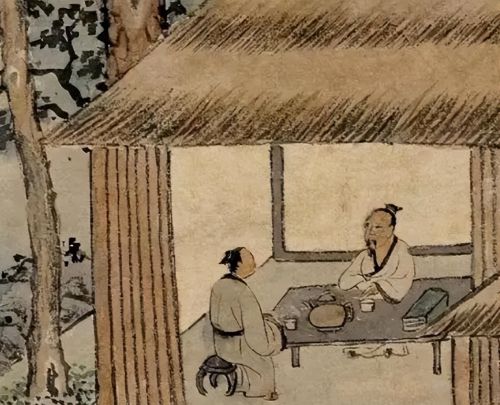

明朝时期,众多茶文化的内行专家都讲究在泡茶过程当中的和谐统一。他们喜欢选用真正让自己感到舒心的茶具,并且一定会重视茶具的质量。只有上好的茶具,才能配得上上好的茶叶,煮出一杯真正具有内涵的茶水。

就拿西南地区普遍流行的盖碗茶来说,和谐统一的中和思想在其中表现得淋漓尽致。

见过盖碗茶的朋友一定知道,它是由三个部分组成的。最上面的茶盖,最中间是茶杯,最底下还有一个茶托。

这三个部分分别代表了天地人三者,三个部分组成了盖碗茶,那就代表着天地人之间的和谐共生。

古人说人需要顶天立地,做事需要顺应天时地利和人和。由此可见,天地人三者的和谐不仅对于泡茶的过程来说非常重要,对于任何事情来说都非常重要。

三者的和谐统一往往能够让事情变得更加顺遂,也往往能够在事件的发展过程当中,给当事人酿造一个相对圆满的心情,赋予大家更多积极的情绪。

中和正是通过和谐统一的整体氛围,让茶具成为和谐的茶文化的外在表现。

至于最后一个特质,那就是文质。

明朝时期著名的茶文化专家朱权,曾经写过一部作品,名叫《茶谱》。他在这部作品的序中说:

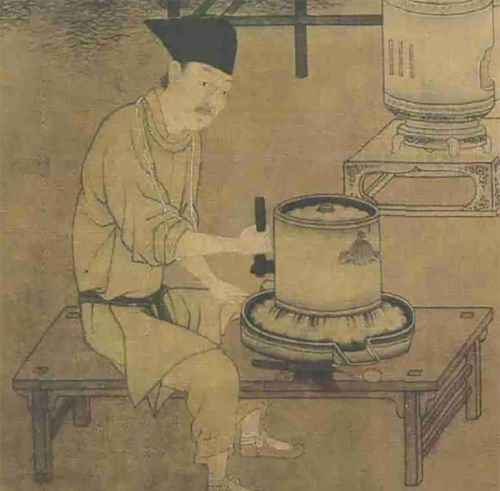

“予尝举白眼而望青天,汲清泉而烹活火。自谓与天语以扩心志之大,符水以副内炼之功。得非游心于茶社,又将有裨于修养之道矣。”

这段话的意思是,过去的我总是抱着某种叛逆的心理,对这世间的一切都充满着极端的情绪。

而每当我用清水和活火来烹煮茶叶之时,我总是会感到一种从内而发的舒适。我内心的格局不断扩大,甚至扩大到与天地同齐。煮茶的过程,对我来说更是修炼内心的过程。

文质,其实指的就是将个人的内心世界投射到茶文化之上,把茶具和种种文化艺术思想结合在一起。

茶文化本身就是文化的一种具体表现形式,茶具选用更是其中不可或缺的一个环节。它看似不重要,实则对结果起着决定性的作用。

茶具作品,塑造人物

明朝时期的茶具,其实是在前面各大王朝的发展基础之上传承而来的。茶具本身并没有生命,但是当茶具承载着茶叶和茶水之时,它就好像与对方碰撞出了极大的火花,让所有旁观者都感受到了一种无与伦比的魅力。

宋朝时期,文人的数量急剧增长。不少文人都爱茶,喜欢品茶和鉴赏茶叶,也喜欢研究各种茶具。更有甚者,他们还会在自己的文学作品当中塑造出爱茶的形象。

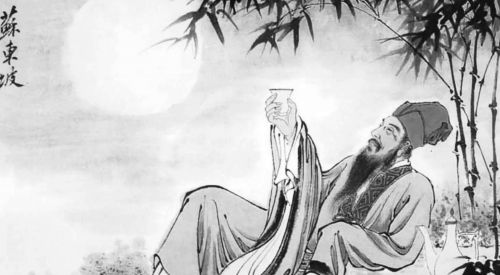

比如说北宋时期的大文豪苏东坡,他就是其中的佼佼者。

苏东坡曾经写过一部类似于小说的作品,名字叫做《叶嘉传》。这本书当中的主人公名叫叶嘉,是一个非常爱茶的人。

在旁人眼中,叶嘉先生实在是一个矛盾的综合体。从外表上来看,他就像是一个没有感情的铁人,整体看起来冷冰冰的,实在不好亲近,也没有人愿意跟他主动来往。

但谁也不知道,脱下这层冰冷的外壳,真实的叶嘉先生其实是一位文质彬彬的人物。

他身上有着传统的士大夫情怀,有着相当强烈的家国情怀。他的身上也凝聚着儒家思想的正向精神总和,是一种被人类创造出来的理想化的正面人物。

他可以为了国家而无限付出,不计较任何牺牲和成本,也不奢求任何的回报。他可以散尽家财,可以毁家纾难,甚至可以用自己只有一次的性命来报国。

他是一个外冷内热之人,满腔的理想和情怀无处述说,只能用坚硬的外壳把自己包裹起来,给人传递出一副相当强大的模样。

实际上,只有真正陪在他身边,愿意深入去了解他的人,才能够了解他真实的性格。

苏东坡先生评价过,他所塑造的这个人物跟茶非常相似。茶就是这样,不了解的人并不愿意对其亲近,有的人甚至还对其大肆诋毁,总说它不如美酒来的酣畅淋漓。

但是真正熟悉和了解茶文化的人,却能够从简简单单的一杯茶水当中悟出人生的真谛。他们可以感受到时光沉淀下来的美好,也能够在平静而平稳的生活状态当中去寻找生命的真谛。

这不正是人生最大的意义吗?除了世俗意义上的成功之外,我们可以审视自己的内心,明白自己从何处而来,要到何处去,想要成为怎样的人。

茶文化总是能教给我们一些做人的道理,与之息息相关的茶具,也总是能够突破工艺品和实用工具的桎梏,向我们传递出一种惊心动魄的力量。

茶具类型,丰富多彩

明朝时期,上到统治阶级,下到平民百姓,每一个人的家中几乎都有着茶具。

这些茶具使用的原材料不同,形状和花纹也不同,价值和价格更是有着极大的悬殊。不过,它们都有着同样的本质,这毋庸置疑。

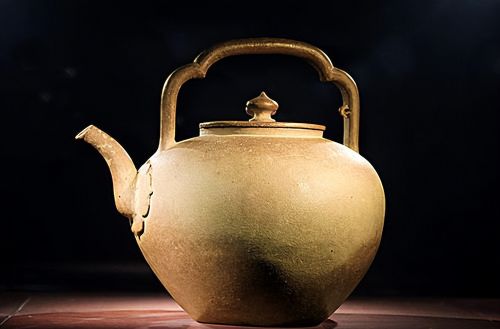

当时在社会上普遍流行的茶具总共有两种类型,第一种就是紫砂壶类型的茶具。

紫砂壶是一种相当传统的茶具,它的质地看起来更为厚重,所以整体也传递出更加端庄的氛围。一般来说,贵族家庭在招待贵客的时候,都会使用结构相对复杂的紫砂壶茶具。

而用瓷器制作的茶具,则是第二种类型。相比于前者来说,它更加常见,不同的制作工艺之间也有着价格的悬殊。

上层阶级使用的是优质瓷器,而且瓷器上方的花纹也丰富多彩,呈现出美轮美奂的特征。底层平民家庭使用的可能就是混杂着其他杂质的瓷器,平平坦坦,纯纯净净,倒也不失为一种意趣。

人们取茶的方式其实也有所不同,在明朝以前,大多数社会民众都喜欢使用团茶,或者说茶饼。但是在明朝时期,更为流行的种类变成了散茶,也就是单独的茶叶。

茶的本质没有发生任何变化,它仍然是代表着高洁志向和高雅情趣的象征。

结语:

茶具的背后,其实是中国丰富多彩且历史悠久的茶文化在向人们传递着精神。

茶具体现着儒家思想的比德、中和和文质这三个最为显著的特征,也在人们的使用过程当中,逐渐丰富着茶文化的内涵。

参考资料:

《茶谱》

《叶嘉传》