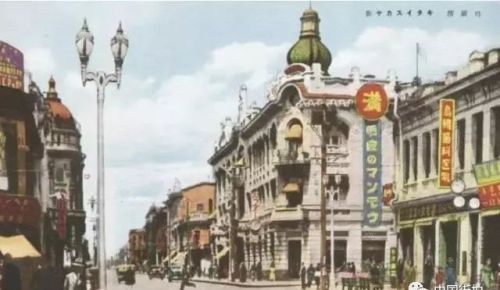

旧时的哈尔滨,不都是中央大街那样

转发:

作者:张顺清

旧时的哈尔滨啥样呢?

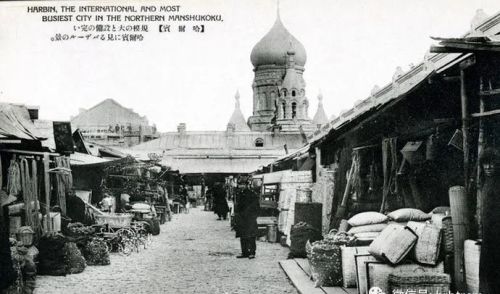

“先有傅家甸,后有哈尔滨”的说法。“傅家甸”就是道外区的前身。

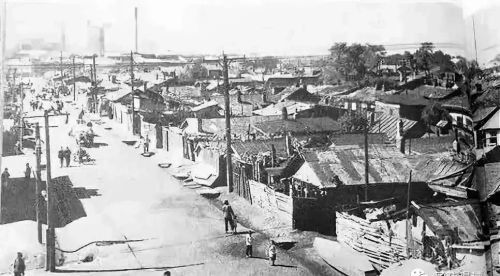

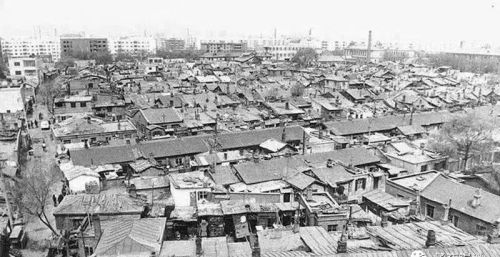

道外是稀泥塘,水洼子,道里是草甸子,大水沟,南岗尽是土岗子,没人家,偏脸子一带大水泡子连着江,东站是块大坟地,马家沟呀,只有几家种地的。

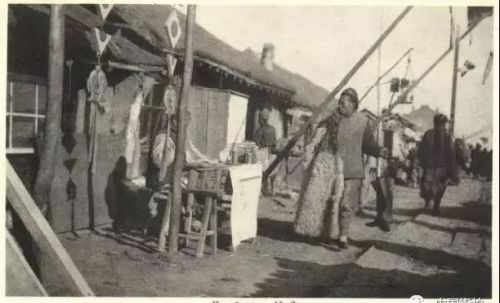

光绪年间,山东德平人傅宝山、傅宝善兄弟及家人一路迁徙,来到东北平原腹地松花江畔。恰逢江边村落马场子流行瘟疫,傅宝善凭借一点医学功底精心给人治病,名气与日俱增。于是,傅宝善开医馆药铺,行医卖药,也兼给牲畜治病。傅宝山开客栈货摊,修车补套,也兼给牲口挂掌。

傅家兄弟笑迎八方客,广聚四路财,生意越发兴隆。松花江畔变得热闹起来。热闹的场景招徕了更多人迁居于此。“傅家店”也成了这里人们口耳相传的地名。

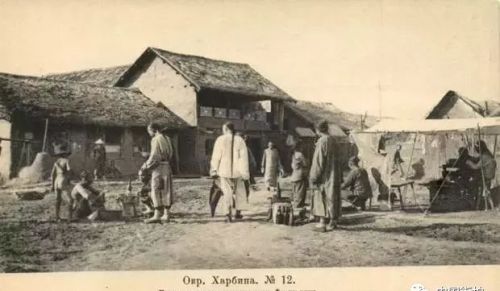

光绪二十四年(1898年)老毛子铺铁道,铁路西边是道里,东边是道外。修铁道的老伯呆也跑腿到这里来了,多数都住道外。没有房子住的都住在红瓦罐车里。

那时候,哈尔滨特别冷,江上寒气沁人,十冬腊月吐口吐沫摔碎了,缩脖子风打得头抬不起来,穿老山羊皮毡疙瘩的站岗的,有时候就冻死了,到五月节了,屋里还要烧柈子,外面雪还没有化呢。

那时候乞丐非常多,大都集中在老道外(傅家甸),人数超过千人。这些乞丐中有“丐帮”的、“花子店”的、“单干”的,还有外国侨民乞丐。他们一边拉琴一边可怜吧吧的说,行行好给点钱吧,我太饿了,去买个面包吃。可是得到钱以后,他就会马上到一个小酒馆买一杯啤酒,一饮而尽。

当年的“丐帮”是“正宗”帮会组织,经过严格训练、受到师傅“指导”,并受帮规约束。“出徒”后,每天必须向帮会交够规定的金额,否则要受帮规体罚。凡入帮的必须先学会要钱的“技能”,如“打家伙”(或打竹板)、唱“顺口溜”、“叫街”、“割破头”以及大哭大叫等鬼把戏。

外国侨民觉得钱不够用,又没有合适的工作,也可以去乞讨。乞讨方式相当简单,只在大街上找个“座位”,拉起手风琴,闭上眼睛,做“自我欣赏”状,自然有人给“投币”。乞丐不必睁眼(戴一只黑眼罩)、抬头或致谢。这样,可以保持双方的面子。投币数额最少一角钱或几角钱,一天下来相当可观。

道外江边那一带十分热闹,傅家烧锅、田家烧锅、朱记香坊、王家渔行,当然还有典当行、妓馆和烟馆等,林林总总的店铺在桃花巷或临近的街巷繁盛起来,最著名当属“桃花巷”。

在旧社会,哈尔滨市老道外桃花巷,每天晚上都会传出&34;的吆喝声,这是妓院的龟奴、老鸨子在&34;(招呼接客)。到后来城市大规模拆迁改造后,人面不知何处去,桃花远遁无春风!桃花巷也许是哈尔滨唯一的一条名子不在,面目全非,但依然扎根在市民的记忆里,挥之不去。

埠头区的俄语名“布里斯坦”,就是“埠头”的外文音译。

俄国人在靠江边的地方建了一个“铁路大厂”生产机车和车厢。

1898年6月,铁路大厂需要大批工人。一些从关内逃荒的贫民,纷纷进入这个工厂。来不及修建新厂房和工人宿舍,中东铁路当局在工厂附近搭成三十六个人字形的棚子,供人居住,这个地方就叫三十六棚。

中国工人俄国工人常在一起扯扯闹闹打联联,天下工人是一家,真不假呵!

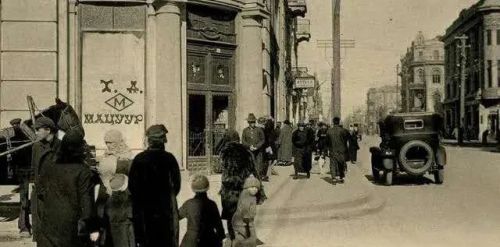

1917年十月革命,大批俄国平民和战败的沙俄军队士兵逃来哈尔滨,四处流浪,居无定所。

在地包下坎儿,安心街以北,安义街、安信街一带构建了2000多间简易的俄式平房,出售给俄国难民居住,以解急需,称永安埠,后警察厅将其改称新安埠。新安埠紧邻偏脸子,俄国侨民自发的在这里形成了一个市场,摆地摊叫卖从俄国带来的旧物,满市场高叫“打啦也惜”(俄语旧物),旧衣服、旧鞋子、旧提包、旧箱子、旧枪、旧刀、旧皮水桶及旧睡袋等,无所不包,后来中国人也参与进来变卖旧物,市场日渐扩大。哈尔滨人称其为“地包小市”。

那时候俄国兵住在抚顺街地窖子里,地窖子好像是菜窖,原来的炮队街是俄国炮兵营房,搭着布棚子,直到后来,从东山里拉下石头,盖起营盘,地窖子才扒了。

南岗叫秦家岗,三中往东去的土岗子成了毛子坟,喇嘛台是一九零五年修的,马家沟在早年有一家德国人开的烧锅,有七八家种菜的。

早期在沙曼屯,俄国人盖起一大片地窨子房,住着俄国士兵。俄兵走后,中国老百姓搬了进去。沙曼屯位于西大桥以西一带,当年那一片有很多菜地、瓜地,每到夏天,人们就骑着自行车去沙曼屯买菜、买瓜。

那时候日俄战争,日本天皇和俄国沙皇打起来了。天皇由海上打来,沙皇从“中东铁路”杀出,哈尔滨算是遭殃了,既是沙皇的前进基地,又是俄军的中转站。中东铁路局在铁路附属地,划地儿埋死人,盖医院救伤员,甚至成立了一个棺木厂。

道里兆麟街一带那时候是个大水沟,通到江,打兆麟公园起到江沿,两旁全是木板棚子。

1898年,东清铁路建设当局,确定在秦家岗(南岗)修筑东清铁路哈尔滨枢纽站和机务段,需要大量用水。

秦家岗站地势高,地下水层深约80米,打井非常困难,而且仅靠少量井也水难以满足供水需求。于是,工程局把水源地设在松花江边,通过埋设地下的管道将沉淀过滤了的江水导入到贮水塔里(俗称水楼子),从而解决了机车等用水问题。

老毛子多,就是没有大买卖,从江沿到八道街有点房子,早先公和利那地场是个大泥坑,一九一一年才有两幢楼房,楼上住着一家开窑子的,楼下是天津人开的小饭馆。

十一道街附近有一所大板棚是哈尔滨最早的戏园子,盛不多少人,也没好角唱,南方人开的利通酱园,1908年开业,地址在道里外国七道街),算是第一家卖酱油醋的。

晚上没人走,背死狗(胡子)多,就是白天也很少看见女人过路。

铁道越发兴旺了,人就是越闹越多,咱们的道台衙门安在傅家甸,俄国人派十个洋兵,保护道台,所说傅家甸指的是二道街附近,早先有两块地方是老傅家的。

道外摩电车道一带是头道江坝,西门脸才有几间草房,裤裆街有个刘把式插镖旗在那疙瘩卖艺,卖膏药,还记得一九一零年松花江涨水,道台修头道江坝时,雇工挑土,一挑子两个子儿,那时化羌钱(卢布),修第二道江坝时,江水就小了,两道江坝都是咱工人流血流汗造起来的。

起初只八站有一家小火磨,以后又盖永胜火磨,大以后才有双合盛。那年头没有洗澡的地方,道外有一家按两支大小木箱,烧开水,倒里面就叫澡塘子。屋里铺着草席,洗澡的就脱衣服放在席子上。

道里道外骑小毛驴,赶脚的这样喊:“骑驴吧,道里道外去吧!”

连个马车也没有,有打马车的铁匠炉还是以后啦。

道外先拉五趟街,北五道街和中五道街,南五道街还是臭泥坑。

后来道里有几辆老毛子的四轮大马车,一九二零年才时兴斗子车,据说是美式的,大家管它叫“米拉干子车”。日本鬼子来了,有了人拉人的东洋车,小汽车出现在哈尔滨在大以后了,那是德士古,美孚,汇丰等洋行来了以后才有的。

一九一零年水道街大楼上,住着各国的洋行,批货存货都在三中那里,咳呀!那时代卖外国煤油的可多啦,连乡下都点美孚油,哈尔滨有电灯可早啦,电灯厂是一九零二年左右修的。

一九一二年英美人修的鸡鸭公司,那年头肉可便宜,都吃牛羊肉。杀完羊,肝和肺往江里一抛,留下一张皮,皮张也便宜,山东人来多了,皮子才贵起来。

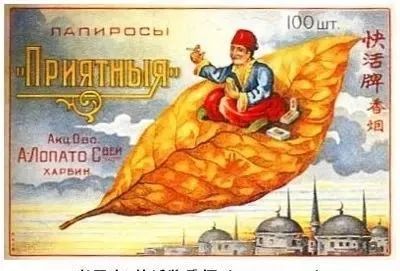

烟卷在一九一五年左右,流行的是美国小燕牌,日本的蜜蜂牌和英美的地球牌,都是开口的,蜜蜂的带嘴,(油纸嘴)。以后前门,炮台才时兴,老毛子烟是一九零零年就有,起初是大白杆西吉克,二百五十支一盒,里面一张油纸,自己装烟丝,用小杆一顶,就可以抽,老巴夺烟是在以后出来的。

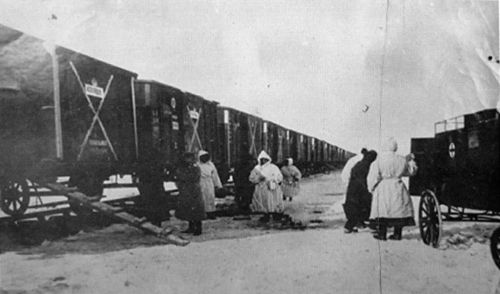

一九一零年——九月闹瘟灾(鼠疫),把小铁匠铺,马车炉都瘟死了,闹到十一月,这可以说是哈尔滨的一个大灾难,满街都是死人,到第二年正月死的才少了。二月初,三棵树有的是死人,卫生队天天来搭死尸,浑身上下穿绿的,只露两个眼睛,大家管他们叫蛤蟆队,都怕蛤蟆队,起咒时就说:【谁要冤,谁是蛤蟆队的儿子!】

1911年1月,哈尔滨傅家甸坟场焚尸

那时靠头道江坝就是头道街头上有一堆死尸,三百多具,用沙子埋成两间房子大,几十吨木柈子一百多桶火油烧死尸,烧了七天,漫天的黑烟。

那年头,人死了,没人抬,轿房没有,吹鼓手也没有,光毛子把道口,道里道外断绝交通,从九月断到二月十七才能通行。

咱们工人每天挟着温度表,三十六度的就叫上工,不够的就给药水喝,那时住在大棚子里七八十号人,可害怕啦。

闹完瘟疫,道里巴杂市就盖起来了,卖鱼的卖菜的卖肉的都收拢到一块了,人不让住在里面,街道口有引达拉目(俄国巡警)白天黑夜巡查。

八杂市是哈埠第一座市场,有236家店铺,是当时哈埠最大的一座超级市场,买卖甚为兴隆。

八杂市受俄罗斯人的影响,很多日常生活用品都使用了俄文音译。比如那种铁制的上宽下窄的圆桶被称作“维大罗ведро”(水桶),缝纫机被称作“马神针машина”(机器),东北人被蔑称为“臭糜子чумиза”(小米),而卖苦力的则被叫做“老薄代рабодо”(劳动)。更有那些一律给冠上“洋”字的物品:如洋火(火柴)、洋蜡(蜡烛)、洋钉子(铁钉)、乃至洋柿子(西红柿)……八杂市里更有那针头线脑、烟筒炕席,孩子吵着要的小玩意儿,大姑娘小媳妇用的胭脂粉儿,凡日用杂品一应俱全。

这里不分阴晴冷暖,天天是人头攒动。而做小买卖的个个是货真价实,童叟无欺,迎来送往,笑容可掬。街道口有引达拉目(俄国巡警)白天黑夜巡查,那年四月我给八杂市做铁窗铁门,包下的工是一百天,七十九天就做出来

一九一二年我回家,后来到海拉尔,一九二四年调回来,哈尔滨是女大十八变,已经够瞧的啦!一句话,经过多少年的流血流汗,才创造出幸福的今天!