丈夫自杀,赵萝蕤疯了,多年后友人询问,她:你要让我犯病?

文/潘彩霞

1979年,经历了十年浩劫之后,翻译家巫宁坤再次见到师姐赵萝蕤,“此身虽在,堪惊”。

面前的赵萝蕤,因患精神分裂症,嘴唇不时抽搐。想到当年那个温文尔雅的大姐,巫宁坤不禁悲从中来。得知她仍在服药,他关心地问:“是否可以减少剂量?”

没想到,赵萝蕤脸色突变,质问道:“你要让我犯病吗?”

丈夫陈梦家自杀已十多年,人生最痛苦的那段经历,她只字不想提,只把思念留在心底,留在他们共同热爱的诗文里。

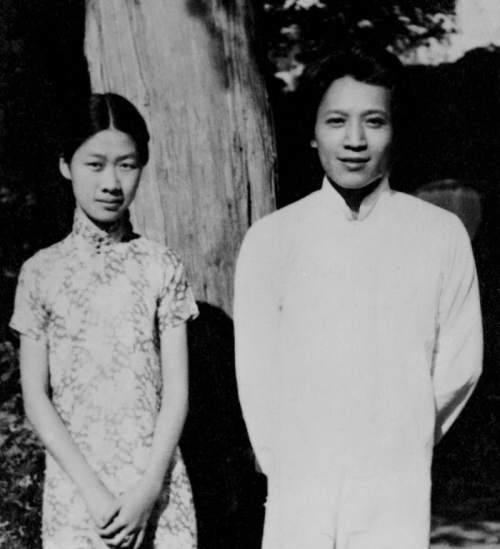

陈梦家与赵萝蕤

01 “因为他长得漂亮”

“我出身大学教授家庭,上学又很早,是地道的温室里培育出来的花朵”,认识陈梦家之前,赵萝蕤一直是骄傲的公主。

父亲赵紫宸是燕京大学教授,聪慧的她,从小成绩突出连连跳级,16岁时已经考入燕京大学。

两年后,她由中文转向西方文学,在燕大朗润园的草坪上,当她用英语演出莎士比亚的名剧《皆大欢喜》时,无数青年为之倾倒。

钢琴弹得好,文章作得好,人又娴静优雅,“校花”名声很快传遍燕大,追求者众多。然而,赵萝蕤“拘谨怕羞、严肃得像座山一样”,除了安分守己地读书,她心无旁骛。

20岁时,赵萝蕤从燕大毕业,以英语满分的成绩考入清华大学。样貌出众,又兼咏絮之才,她的周围“追逐有人”,而她唯一钟情的,偏偏是与她保持距离的陈梦家。

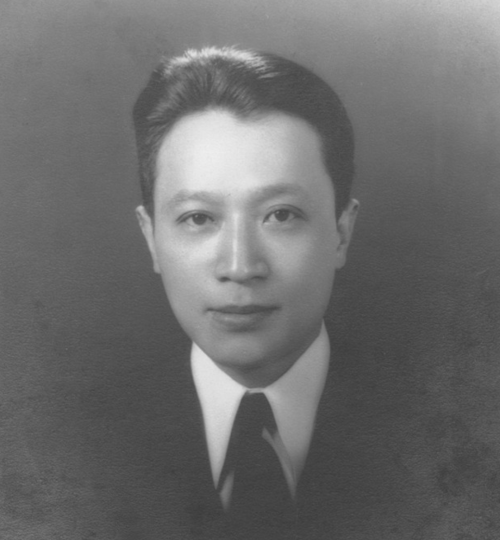

陈梦家

那时,陈梦家在燕京大学研究古文字学。他是浙江人,少年成名,在中央大学读书时便与老师闻一多、徐志摩一起,成为“新月派”诗人的代表,史学大师钱穆称他“长衫落拓,有中国文学家气味”。

虽是公认的“才子”,俊美儒雅,但陈梦家出身寒门,对家世良好的赵萝蕤,他从不敢生非分之想。何况,他才刚刚走出与孙多慈的失败恋情。

赵萝蕤却不管什么门当户对,在她眼中,陈梦家“风华绝伦”,无人能比。

她开始主动追求他,尽管自己的诗风与“新月派”南辕北辙,但只要陈梦家在,她就会出现在他们的活动上。

后来,有人问她:“是不是喜欢他的诗?”她很坦荡:“不,因为他长得漂亮!”

君子世无双,陌上人如玉。恋爱中的两个人走到哪都是一道风景,1933年,他们合作了《白雷客诗选译》,在报上发表时,署名是:萝蕤•梦家。

那段时间,赵萝蕤的诗作也多了起来,寄给戴望舒几首,都顺利发表。不久,戴望舒约她翻译英国诗人艾略特的长诗《荒原》。

《荒原》以晦涩难懂、征引渊博著称,赵萝蕤不负所望,翻译功底令人惊叹,而这年,她只有23岁。

两年后,《荒原》译著出版,赵萝蕤一举成名,诗人邢光祖在评论中不吝赞美:“艾略特这首长诗是近代诗的‘荒原’中的灵芝,而赵女士的这册译本是我国翻译界的‘荒原’上的奇葩。”

赵萝蕤在练琴

02 守一份爱并肩同行

成就令人瞩目,没想到,恋爱却遭遇挫折——因陈梦家家境贫寒,父母坚决反对他们交往。

赵萝蕤没有妥协,后来,家里断了她的经济来源,她一度要靠向好友杨绛借钱度日。

最终,真心与执着赢来家人的尊重,1936年,赵萝蕤和陈梦家在燕京大学举行了简单的婚礼,才子佳人一时成为美谈。

1937年,抗战全面爆发,陈梦家远赴西南联大任教,按照清华旧规,夫妻不能在同一学府任教,为了丈夫,赵萝蕤选择回归家庭。

“我是老脑筋,妻子理应为丈夫作出牺牲。”曾经的大小姐,不仅洗衣抹地、淘米烧菜,甚至还学会了种菜。

然而终究是读书人,家务之余,她依旧手不释卷,“联大图书馆所藏英文文学各书,几乎无不披览”。

一边是柴米油盐,一边是明月清风,煮饭时,她的膝头常常放着一本狄更斯。

赵萝蕤与陈梦家

1944年,陈梦家受邀到美国芝加哥大学任教,赵萝蕤一同前往深造,在她摇摆于读硕士还是读博士时,陈梦家鼓励她:“你一定要取得博士学位!”

在一流学府,赵萝蕤如鱼得水。学业之余,夫妻俩听音乐、看戏,参观博物馆、拜访古董商,从读书到艺术,他们欣赏着彼此的欣赏,更加情投意合。

红袖添香,陈梦家意气风发,他编写铜器图录,用英文发表了多篇著作,这为他后来走上收藏与考古之路奠定了基础。

更幸运的是,那期间,他们收到艾略特的邀请,晚宴上,在赵萝蕤带去的诗集上,诗人欣然提笔题词:“为赵萝蕤签署,感谢她翻译了《荒原》。”

1947年,陈梦家先行回国到清华大学任教,赵萝蕤留在美国,继续完成她的博士论文。隔着重洋,他们把温情留在字里行间。

得知她要做衣服,他说:“小妹:闻你欲作衣,在其店中挑一件古铜色的缎子并里子。”

买了点小古董,他向她汇报:“此等东西,别人未必懂得它的妙处,而我们将来万一有窘迫,可换大价钱也……你看了必高兴,稍等拍照给你。”

能和她一起分享,他的小欢喜跃然纸上。

1948年底,国内战事紧张,赵萝蕤深恐不能回国与陈梦家团聚,不顾来年6月就可获得的博士学位,她毅然登船离开美国。

历经艰难曲折,终于平安抵达北平。那天,城门一开,赵萝蕤就看到了前来迎接的陈梦家。阳光下,他如少年时一样,风华绝伦。

陈梦家夫妇与弟弟

03 萝蕤•梦家永远在一起

回国后,赵萝蕤到母校燕京大学任教,在朗润园内的一幢中式平房里,她和陈梦家比翼双飞。室外,花木扶疏,荷香阵阵;室内,一色明代家具复古典雅,“斯坦威”钢琴陈列其中,中西合璧相得益彰。

不久,朝鲜战争爆发,燕大的美国教授纷纷回国,赵萝蕤担任了西语系主任。她满怀信心要建立一个优异的英语专业,她描绘了美好蓝图,邀请正在芝加哥大学攻读博士的巫宁坤回国任教。

1951年8月,巫宁坤抵京那天,赵萝蕤亲自到火车站迎接。巫宁坤敏锐地察觉到,那个爱穿素色西服、落落大方的师姐,此时穿着一身褪色的灰布中山服,皱皱巴巴,不伦不类。

他的不好预感很快应验了,没多久,“知识分子思想改造运动”从天而降,在各种会议上,赵萝蕤忙于检讨,疲于奔命。后来,燕京被解散,她的梦想成了镜花水月,宣布分配到北大那天,她放声大哭。

幸而,还有陈梦家的抚慰,那时,他已调入中科院考古研究所,夫妻分居城内城外,在信中,他不断地安抚她:“你放心吧。”

完成《殷虚卜辞综述》后,他用稿费买了一座四合院,在这个温馨的港湾里,赵萝蕤得以舒缓身心,疗愈伤痛。

对那段安祥宁静的日子,多年后,她这样回忆:“有时半夜醒来,还看见梦家屋子里的灯还亮着,或是在写作,或是在欣赏家具,他会静静地坐在这里,似乎是在用他的心和这些家具交流。”

陈梦家夫妇在家中

1957年,不幸降临,因为提了一些批评,陈梦家成了右派。他遭遇不公,赵萝蕤受此打击,精神失常了。送她到医院治疗时,两人“抱头痛哭而别”。

后来,他下放劳动,因心中牵挂着她,他几乎每天都给她写信,简单的话语琐碎而温暖:“你的健康是我唯一挂心的事,但其实你已经好的差不多了。”

“我理发一次后,并未剃胡子,棉衣很脏了,见到时你不要怕。”

而他最想告诉她的,是这样一句:“我们必须活下去,然必得把心放宽一些。”

可是,没有活下去的是他。1966年,因不堪凌辱,在小院里的一棵树上,陈梦家结束了自己的生命。

十年后,赵萝蕤劫后重生,多年患病,即使有药物维持,她的嘴唇仍不时抽搐,健康稍有好转后,又回到北京大学任教。

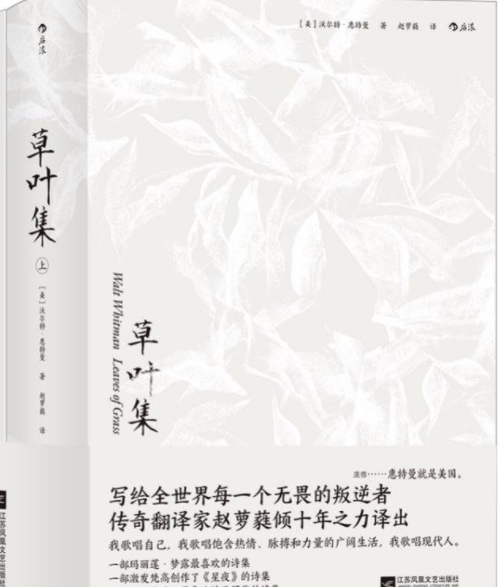

此后,她拒绝提起陈梦家,教课之余,在父母生前居住过的小屋里,她伏在一张小书桌上,以衰病之躯,以昏花老眼,开始翻译美国诗人惠特曼的巨著《草叶集》,整整十二年。

1991年,《草叶集》全译本的出版震惊了学术界,美国《纽约时报》头版刊登了对赵萝蕤的长篇报道:“一位中国学者竟能如此执著而雄心勃勃地翻译我们这位伟大民族诗人的作品,真使我们惊讶不已。”

这一年,赵萝蕤79岁。正值母校芝加哥大学建校一百周年,她受邀前往参加活动,在芝加哥美术馆,当陈梦家编著的《白金汉宫所藏中国铜器图录》赫然入目时,她终于忍不住失声痛哭。

故地重游,当年留美的一幕幕又浮现脑海。“你不能放弃文学事业”,他的叮嘱,她一刻都没有忘记。

时光短促,艺术悠长。在诗中,她从来没有写过爱情,然而,正是爱,让她这个“温室里的花朵”在荒原里微笑盛开,成为奇迹。

他一直活在她的生命里,未曾远离,也未曾有人代替,萝蕤•梦家永远在一起。

晚年赵萝蕤