从麦卡锡的《血色子午线》中,剖析关于越南战争中的政治涵义

文/尼尔笔记

编辑/尼尔笔记

前言

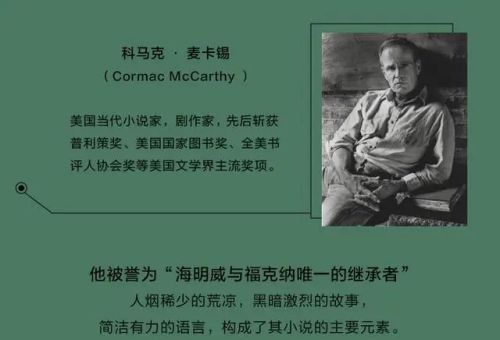

美国科马克·麦卡锡(Cormark McCarthy)在当代文学中占有一席之地,他的《血色子午线》被哈罗德·布鲁姆(Harold Brown)称赞“可与麦尔维尔《白鲸》、福克纳《弥留之际》并肩”。

《血色子午线》一经问世,便广受赞誉与重视。对于《血色子午线》的评价,外国的研究者们从不同的视角对其所蕴含的丰厚意蕴进行了解读。

斯蒂文·夏韦罗将《血色子午线》描述成一个“反启蒙”故事,并粉碎了“西方数百年来寻求启发式理智的愿望,即麦卡锡不但揭露了一个毫无结果的梦,而且还揭露了一个对其无比忠诚的信念。

格奥尔·吉耶曼从牧歌的角度对《生命本位》中进行了剖析,认为麦锡所描绘的“自然”是一种“超出了人的本位”的纯物质实体。

约翰·道尔逊认为:“在这部作品中,人们寻找存在的意义,用这种方式来对抗未来的畏惧,也就是力量来源。”与之相比,我国学术界关于《血色子午线》一书的研究却很少。

然而,在高明玉的《记忆与虚构——科马克·麦卡锡(血色子午线)的历史叙事》一书中,他却认为麦卡锡“以虚幻与真实融合,推翻了所谓“天命所归”、“美国优越论”等观点,对美国西部大开发进行了彻底的解构。

而笔者将从《血色子午线》一书的文本内涵进一步分析,探讨麦卡锡对西方神话的颠覆,以及对“以人为本”的批判。

西方的暴力:关于越南战争的一个比喻

美国人从其建国之日起,就对西方的神话深信不疑。但是,越南的惨败使美国人对于西方世界的信仰发生了变化。

随着越南战争的失败,美国学者们对社会发展过程中,所蕴含的暴力与殖民正当性进行了深刻的思考,从而产生了与“边疆假说”相异的“新西学史”。

新西学史提倡对美国西方史进行辨证分析,反对理想中的西方一刀切的吞并,澄清边境扩张与民族意识相互依存。

与其相似,麦卡锡则在其《血色子午线》中,以“西征”的血淋淋场景揭露了“天定命运”下民族思想的虚假,并将残暴的西方比喻为“越战”,讥讽肯尼迪为开辟“新边疆”而派遣军队进入越南是一种愚蠢的行为。

麦卡锡在小说一开始就把主角描写成一个“潜藏着对暴力的盲目追逐”的暴力者。

这个主角“孩子”在十四岁的时候从田纳西出发,前往德克萨斯,在那里他偶然参加了一群入侵墨西哥的叛军,却在半路上被科曼齐人杀死。在经历了几次生死危机后,他终于进入了格兰顿帮。

格兰顿组织是被墨西哥当局雇佣来的,他们在加州当局的默认下,协助墨西哥人剿灭流窜在边界小镇上的亚巴契人。“孩子”和其他格兰顿帮的人一起,在边界上烧杀抢掠,惨无人道。

“他们撕开死者身上的衣物,抓住尸体抛向空中。把赤身裸体的尸体切成碎片,鲜血甚至浸透了大地,施暴者甚至没有点滴人性。”

种种可怕的场景描写,让人联想到很多关于越南战争的资料记载。

麦卡锡的“孩子”形象地描绘了那些为了实现自己的目标而奋斗在越南这片“新边疆”土地上的美国士兵。

在《血色子午线》一书中,领袖怀特就是这场战争的主角。怀特总统的帝国主义罗曼蒂克幻想是美国-墨西哥的一种“综合症”,类似于“约翰·韦恩综合征”在越南战争中的表现。

约翰·韦恩是20世纪60、70年代美国人心目中的一位著名人物。他在西方影片中扮演了许多勇敢的人物,这也导致了一代美国年轻人被小说中的“西进”、“独立自主”和“冒险”所感染。

“这是对战争的渴望,一种面对危险的无所畏惧,甚至一种杀戮。”在越南战争期间,美国军人的幼稚也使得他们被称为“孩子”。对美国军人来说,打仗,受伤,再打仗是最基本的道理。

他们的作战逻辑实际上和“孩子”在战斗、受伤和再战斗中的机械性动作并没有什么不同。“孩子”们在领袖怀特的诱惑下,失去了自己的良心,变成了一个瞎子,只知道做着残暴的事情。然而,美国军人却受其民族思想的蛊惑与操控,怀着虚假的英雄幻想与热情浪漫的激情,走上了战场,变成了一台实施武力的机械施暴者。

“孩子”为开辟西方边境而牺牲,而美国战士却为“新边疆”越南牺牲了自己的性命来捍卫自己的帝国。

亨利·纳什·史密斯认为,西方神话中一个很大的组成部分:就是把西方边境视为一个“安全阀”,而“安全阀”则把贫穷和善良的本性能处理的产业主义产生的新问题给掩盖起来。

在美国文学里,西方边境被描绘成是“天国之园”,它可以为社会最底层的美国人民提供一个避难所,并赋予他们一种焕发青春的魔力。在美国文学的历史上,这种事例多如牛毛。

但麦卡锡在毁灭《天国之园》的同时,又用“死亡”这一形象来再现狂暴的西方世界。“在这些又小又脏的森林周围,到处都是白骨,到处都是死亡。”

麦卡锡对西方社会的描绘,西方社会的“乐观主义”、“浪漫主义”的叙述形成鲜明对比。而麦卡锡笔下的山水风景则与美国炮击后的越南风光暗相吻合。

危机四伏的墨西哥:越南失败的比喻

当肯尼迪被暗杀时,“新边疆”项目已经变成了一个被遗忘的名字。约翰逊继承了肯尼迪的权力,并提出了“伟大社会”的方案。

约翰逊总统曾谈论过,在越南湄公河沿岸建设类似于田纳西河谷的管理制度,以达到在广袤亚洲建设一个“伟大社会”的目的。因此,到越南去布道就成了美国拖延撤退时间的另一种借口。

在美国有史以来最漫长的一次战斗中,美国人被痢疾、瘟疫的突然袭击弄得筋疲力尽。

在这个时候,全国的反战风正逐渐兴起,演说会、静坐游行等一波接一波,公民权利运动升级为骚乱。国际的双重压力下,美国政府陷入了内乱和危机之中。约翰·罗波表示,美国在越南战争中遭遇挫折,“打破了美国人对于既定的历史迷之信心。”

恰巧,麦卡锡导演的《血色子午线》也为格兰顿集团,在危机四伏的墨西哥制造了一场埋伏并被射杀的悲剧,以此来衬托美国军队在越南战争中所遭遇的挫折。

格兰顿组织参加了德克萨斯拉雷多的劫掠行动,一名蒙诺信徒发出了警示:“暴怒的神正在睡觉。这一躲就是一百多年,直到只有人类才能唤醒。给我听好了,如果你在一个陌生的国家里,带来了一场可怕的战斗,那可不是一条狗那么简单。”

他们的话语表明,对墨西哥的访问将会遭到激烈反对。但是,孟诺派信徒对格兰顿帮的告诫非但没有起到警示作用,反而引来一片咒骂与指责。格兰顿集团后来发生的事情证实了孟诺派所说的话。

在墨西哥荒无人烟的一个小村子里,科曼对格兰顿的人进行了一次突袭,死伤无数。格兰顿黑手党的遭遇,代表了越南战争中三十万美国军人的死亡。

尽管越南在科技实力上不能和美国媲美,但是越南却有其自身的长处,那就是国土面积。这种有利条件让他们可以和美国的军队相匹敌。越南的山地多,茂密的森林,偏僻的村庄,炎热的气候。

格兰顿集团将加州和墨西哥两国的民族观念误认为是为了达到自己的目的而努力,但他们最终还是被自己的野心所蒙蔽,沦为了受害者。就好像越南人和印第安人的血液里都有一种被屠杀的冲动,他们会以暴力对抗暴力,以牙还牙。

这群人有数百之多,真叫人毛骨悚然。他们有的赤身裸体,有的穿着传教士长袍,有的穿着兽皮和蚕丝做的长袍,有的则是从他们以前的主人那里撕下来的长袍,上面还有一些鲜血。

在这种情况下,格兰顿帮依然保持着自己的风格,不过他们之间的矛盾已经影响到了整体的团结。最后,敌人趁势而上,将怀特头目砍掉脑袋,将那个“孩子”也交给了霍顿审判所处置,而整个“格兰顿派”也因此销声匿迹于危险的墨西哥。

在墨西哥,到处都是鲜血,到处都是格兰顿帮的尸体和战马。这样的场景和肯尼迪在他的演讲中所写的慷慨激昂陈词滥调构成了一种互文式的讽刺:“为了回应这个召唤而牺牲自己,美国年轻人墓地遍布世界各地。”

这样,麦卡锡就能更坦率地暴露出“西部神话”那令人着迷的欺骗本性,并揭破政府对越南战争中的英雄们所作宣传。

麦卡锡毫不犹豫地将格兰顿集团在墨西哥遭遇的惨败描述了一遍,痛斥了三任美国总统让美国陷入了一场旷日持久的战争。

美国前肯尼迪与约翰逊两位美国前政府推行对外政策时,都采用了一种不同的思维方式。好莱坞影星约翰·韦恩,也是肯尼迪“新边疆”的一大助力。

马克·盖尔宗在与越南退伍军人的访谈中,揭露了美国大众文化的传播对男性形象认同的负面作用:“每当越南退伍军人回想到越南战争以及他们渴望参军,他们都会提到约翰·韦恩。”

韦恩在一部好莱坞电影中塑造的坚韧和崇高的西方主人公,几乎是无人不知无人不晓的,这使得美国人对自由和民主等具有积极意义的民族思想深信不疑。

在大众传媒的全方位宣传下,民族思想在人们心中根深蒂固。在这种社会环境中,越来越多的美国人被传媒的“意识形态”所左右,认为美国外交政策是正当的。

结尾

麦卡锡借助西方文学中的暴力主题,巧妙地呼应了美国在越南战争中的遭遇,并在《血色子午线》中揭示了“每一个文化的历史都有其自身的残酷”这一“矛盾”。

在这部作品中,以残暴的西方象征越南战争中的狂热和无序,以美国白种人为代表的西方美国军人在战争中的死亡,这一切都是民族思想冲突的一个重要前提。

美国对其幻想中的“帝国目标”所采取的行动,同样也是“向西”运动带来的后果。麦卡锡以“改写”的方式,揭开了“西部大开发”中关于“战争”和“死亡”的黑暗面纱,质疑了“政府话语”的真实性和可信度,使美国人民看到了“民族意识”的虚假。

尽管《血色子午线》中充斥着过分的暴力与杀人场面,麦卡锡却并非为了暴力而写作,而是将其视为一种极致的质疑与批评。

对美国历史黑暗的揭露,对美国国民思潮的反省,对当前的政治事件与社会人生反省,这就是《血色子午线》对越南战争的政治内涵与时代价值的启示。

参考文献:

1.《肯尼迪总统就职演说》

2.《美国历届总统就职演说》

3.《尼克松总统连任就职演说》

4.《血色子午线:西部的晚红》