从莱蒙托夫的《当代英雄》来看其叙述结构

文/尼尔笔记

编辑/尼尔笔记

前言

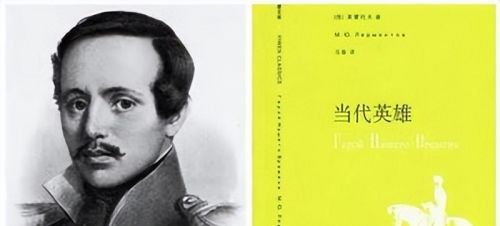

莱蒙托夫的《当代英雄》是俄罗斯文学中最早的一本反映俄罗斯青年心灵世界的社会心理题材小说。

作者通过对“多余人”毕乔琳这一人物的刻画,深刻地反映出十九世纪三、四十年代“垮掉一代”的堕落和堕落的社会心态。出身贵族,性格孤傲的毕乔林“相信自己天生就是杰出的,他在心理学上敏锐地感觉到了自己性格中与众不同的特征。

他对万物的冷漠,对天堂和世界的骄傲的仇恨,都会给他带来更多的苦难和寂寞,给他那沉思的灵魂和他自己的生命蒙上一层阴暗的阴影。”

毕巧林对人的异化不像他自己所说的那样,源于他所接受的教养,而更多地源于他所处的时代。

1825年,“12月派”的革命被压制,绝望的阴影覆盖了整个俄罗斯,许多有远见和远大理想的青年都沉浸在悲痛和困惑中。

为反映这一时期人们的心灵困境,人们给这部作品起了一个名字,叫做“当代英雄”,或者更准确地说,叫“当代人”。由于毕乔琳的轻蔑、傲慢和变化无常,使人难以将其与“英雄”联系在一起。

事实上,莱蒙托夫并没有要创造什么英雄主义的意思,他所要做的仅仅是将“垮掉一代”的精神风貌展现给世界。就像作者自己在其作品的前言那样,毕巧林不仅是一个时代的画像,也是这个时代的“缺点”的一个浓缩

本文从《当代英雄》是一本以五个时代为背景的小说。一八三八年写成的《贝拉》与《宿命论者》,第二年在有名的《祖国记事》上连载,并于一八四○年在该报上连载了《塔曼》。

同一年,彼得堡书局推出《当代英雄》的第一个版本,《贝拉》、《宿命论者》是第一个故事的开头、结尾,《梅丽公爵小姐》、《塔曼》、《宿命论者》是第二个故事的结尾,作者以毕乔琳的日记为背景,写下了第一个故事。

1841年,《当代英雄》重印时莱蒙托夫又添了一本《序言》,用来阐明他的主要思想,这就是他的最后一本书:《贝拉》、《马克西姆·马克西梅奇》、《毕巧林日记之序言》是他的前半本书,后半本书包括《梅丽公爵小姐》、《塔曼》、《梅丽公爵小姐》、《宿命论者》。

5个单独的故事能够构成一部具有对称性和完整性的小说,这与其凸显叙述内核的结构逻辑是密不可分的。

从结构上突出叙述内核的逻辑

长篇小说《当代英雄》描述了一位名叫比乔琳的青年贵族的生活:他从彼得堡到高加索的路上,无意中在塔曼德城捣毁了一支偷渡集团;

随着军队的远征,他在五峰城与曾经的同僚格鲁希尼茨基不期而遇,与他展开了一场生死之战。由于杀戮,他被派遣到了上尉马克西姆所在的堡垒,在那里,他遇到了漂亮的贝拉。当他走出堡垒时,在哥萨克村庄遇到了符里奇这位“天命论”的信徒;

5年后退役,在彼得堡安顿下来,他在前往波斯的路上遇到了马克西姆,并与“我”这位叙事者在弗拉迪的卡夫卡斯会面;

最终,他在波斯归国的路上去世了。从《塔曼》到《梅丽公爵小姐》,从《贝拉》到《宿命论者》,从《马克西姆·马克西梅奇》,从这两部作品中,我们可以看出这两部作品的来龙去脉。

作者采取了一种嵌入式叙述方法,将毕巧林的日记本镶嵌在说话人“我”的著作中,从而构成了一种“文中文”的架构,使一切事情都成为一种内外分明、顺序分明的叙述。

按照法国叙述家罗兰·巴尔特关于功能化的故事“核心”理论,毕巧林的这篇日志为小说的叙述重心的转移奠定了基础。

马克西姆将毕巧林的心路历程的日志交给了叙述者“我”,在知道毕巧林去世后,“我”决定将日志中的一部份发表出来。从文字的结构模型来看,毕巧林的日记本是全篇中最重要的一个情节。

这一章不仅将1839-1840年出版的《贝拉》、《宿命论者》、《塔曼》等小说纳入了故事的叙述范围,还将故事的中心转移到了主角的身上,突出了毕巧林的心灵和心态的改变。

《当代英雄》以毕巧林为代表的时代人物形象为标尺,其叙述重点并非毕巧林的身世,而在于叙述主体“我”如何认识主人公,进而揭开他的心灵。

为了达到这一目的,作者采取了将日志镶嵌于纪事之中的方法来创造一个广阔的叙述空间;借助叙述人“我”作为游客在时间与空间上的切换上的自由度,使其成为推进时间与空间交织与角度切换的枢纽,将对主角的人生产生重大影响的众多事件一一串连在一起,从旁观者的角度描绘出另一个人眼里的毕乔琳。

这是对小说中人物个性的深刻理解,也是对小说中人物心理的揭露。从而实现了叙述者“我”的身份的转移:从旁观者的身份,叙述者的身份,到以主角为核心的叙述主体的身份的转移。

将主人公的日记嵌入到自己的“文本内文本”中。这种方式不仅突显了小说的叙述结构逻辑,即由外及内、由表及里,持续地深入到主人公的内部,并且还能够将不同时期创作的小说联结成一个有机整体,从而构成一个能够充分揭露主人公内心世界的叙事结构:先闻其事,后见其人,最后坦露其心迹。

《毕巧林日记》是将叙述者“我”的心路历程与生活体验,转化为主角毕巧林的心路历程与生活体验,从而形成了全书的第2章。尤其是毕乔琳的日记本,她的前言的构思更为巧妙。

若此书前言是“我”和毕乔琳两人旅行经历的有机融合,作者在一八四一年补充的前言达到了小说和现实之间的共鸣。

作者和毕乔霖的“前言”共同发挥着“现实”和“虚幻”的双重效应,为小说的深层阐释提供了可能。

在第一篇前言部分,笔者对作品的主题进行了阐释,并提出主角毕巧林不仅代表了1830年代“垮掉一代”的典型形象,而且表现了一种无法摆脱的对美丽事物的破坏欲望;

在第二章中,“我”通过讲述者“外聚焦”的角度,成功地将讲述者的角度,对角色的角度进行了“内聚焦”的角度,并在此基础上,对故事进行了分析。

对情景描绘的多种叙述方式

马克西姆在贝拉和毕巧林的恋爱中扮演了一个旁观者,一个参与者,一个叙述者;“我”作为一个观察者和叙述者,作为一个观察和讲述马克和毕巧林的故事,作为一个毕巧林的日记本的载体;在这本日记本中,毕乔琳不仅是一个自述的人,同时也是一个自省的人。

叙述主体的转换转换,是一个从外在到内在的认识主角,深入到他的内在世界的过程。

可以说,在多种叙述主体的共同努力下,呈现了一个真正的毕乔林:一个有着成熟的思维,有着复杂的心理,隐藏在反常行为之下的焦躁和诚恳。

毕巧林在日记中吐露心声,展现真实自我:被欲望束缚的身体下,潜藏着对人生意义的渴望

在对毕乔琳的认识和理解中,“我”从一个旁观者变成了一个亲身经历的人。

《贝拉》中的“我”,在一次去高加索的旅途中,遇到了年迈的马克西姆队长,他是一位常年在边境地区工作的军官。作为一个喜欢写日记的人,“我”饶有兴致地让队长回想起五年前的事情,描述起了毕乔琳的种种诡异举动:

可以在寒冷的天气里狩猎,但会因为房子的漏水而感冒;他可以独自捕猎一头山猪,但他可以被窗户的声音吓到;一坐就是数个小时,一开口就是一句让人想笑的话。

“毕巧林”和“契尔克斯姑娘”贝拉之间的“恋爱”是“马克西姆”小说中的一个重要叙事内容。晚宴上,毕巧林对贝拉一见倾心,可是毕巧林却引诱阿扎玛特把妹妹贝拉卖给他,以换取贝拉的坐骑。

男主角想要得到美女的青睐千方百计。但是他不久就对贝拉感到厌烦,于是他就想要找到安慰自己的方法。

卡兹比奇在丢失了自己的战马后,杀害了贝拉的爸爸,并抢走了她的坐骑。等待时机,抢劫和捅贝拉一刀,使她在疼痛中缓慢死亡。

造成贝拉和她父亲悲剧的人,并不是一个没有同情心的坏蛋,而是一个内心矛盾,外表矛盾的人。为了贝拉,他可以牺牲自己的性命,但他已经很累了,眼睁睁的看着贝拉的死亡,他没有表现出任何的哀伤,但她的死亡,他却一病不起。

在马克西姆的追问下,毕巧林坦承自己并不明白「我到底是个白痴或大恶人」,但却十分明白自己很惨。

这是毕巧林对自己的看法,他知道,这是他这辈子遇到的最不寻常的事情。在五十多岁的马克西姆眼里,秦然是个让人捉摸不透的“好小子”,而在“我”眼里,秦然则是个心不在焉的年轻人。

“我”虽然没见过毕巧林,但对上层人士的圈子很熟悉的“我”,从马克西姆的描述中,大致明白了他的身份:

没有任何东西能让他感到安全,也没有任何东西能让他感到满意。已经习惯了忧郁和无聊的毕巧林也向马克西姆坦白了自己的“我的心灵已经被这个世界所污染,我的思绪纷扰而混乱。”

对于“我”来说,这番话既有几分真情,又有几分风雅。“我”从别人口中得知毕巧林是一种误导,而《马克西姆·马克西梅奇》中的“我”从一个聆听毕巧林和贝拉的故事的人变成了一个旁观者和讲述毕巧林和马克西姆的故事的人。

对于西姆所说的那个毕乔琳,“我”并没有什么好感,不过,看到那位满面春风地等候着他,“我”还是很有兴趣见识一下这个有个性的青年。

毕巧林在车站逗留的时间很短,“我”可以近距离地打量他:年轻英俊,身强力壮,走路时慢吞吞,沉默不语,目光锐利,态度冷淡,坐在那里像是个疯子。

“我”看到毕巧林对兴奋而热烈的队长用冷漠的态度与冷漠的态度,对队长充满了悲哀,对失去了希望与理想,情绪日渐消沉的他,充满了悲哀。

带着好奇心,“我”从队长手里拿起了那本被丢弃的日记本。通过对毕巧林的多次研读,“我”可以肯定,他是一个有着成熟的、对自己诚实的人,他的日记本是他内心发展的一个真实的记载。

“我”在知道毕巧林逝世后,出于对毕巧林的了解,出于对“天下之志”的认识,把他写在高加索地区的《塔曼》、《梅丽公爵小姐》、《宿命论者》等几篇日志收入自己的著作。

于是,毕乔霖的日记本被镶嵌在“我”的旅行日志中,而长篇小说《当代英雄》中叙述人也从“我”自然而然地变成了毕乔霖。

结尾

莱蒙托夫在《当代英雄》的写作中,通过对故事的精细建构,对故事人物的角色进行了灵活的转换,并通过日志实现了故事的内嵌性,从而实现了故事角度的内部聚焦性。通过这种叙述技巧,他在小说中成功地刻画出了一个富有时代特色的人物——毕乔琳。

参考文献

1.论莱蒙托夫文学作品中的现实主义与浪漫

2.欧美文献词汇词典

3.宿命论者

4.当代英雄