知青岁月:陕北高原上有我难忘的初恋,可我离开后再也没回去过

我是一名北京知青,曾在陕北延长县插队落户生活了八年,陕北高原上不光有我挥洒的汗水和留下的青春年华,那里还有我的初恋,有我一生难忘的牵挂和思念。

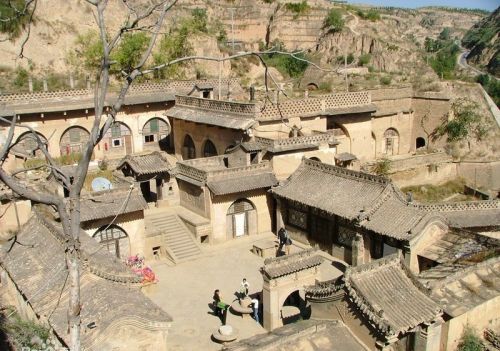

图片来源网络

1969年的1月18日,那天是阴历的腊月初一,也是一年中最寒冷的季节。就是在那个寒冬腊月里,我和十几名同校同学一起来到了革命老区陕北,来到了陕北延长县的马家沟大队,我们是来插队落户接受贫下中农再教育的。

马家沟大队地处高原丘陵沟壑区,那里丘陵起伏,沟壑纵横,土地贫瘠,乡亲们的生活都不富裕。我们刚来的马家沟时,因为队里没有可供我们十几名北京知青一起居住的地方,二队的马广生队长就安排我们暂时借住在老乡家里,也和老乡家一起搭伙吃饭。我和张书香借住在马队长家,和马队长家的女子马玲同住一孔土窑。

马队长家五口人,两个娃娃,他的老父亲也跟着他家一起生活。马玲是马队长家的大女子,当年十八岁。马玲有一个弟弟,叫马玉明,小学文化,当年十六岁,和他爷住在一孔土窑里。

来到马队长家借住的第三天,我猛然发现我们居住的那孔土窑旁边的冷窑(放杂物的土窑)里放着一口棺材,冷不丁看到那口棺材,我和张书香吓得毛发悚立,脊梁骨都发凉。那天整整一晚,我和张书香都没敢合眼。

马玲知道我俩是被那口棺材吓着了,就对我俩说:“哦(我)爷七十岁了,那是给我爷爷准备的寿材。哦(我)们这家里有岁数大的老人,都要提前准备寿材,这是风俗,有甚可怕哩。”

去茅房要路过那孔冷窑,白天路过我和张书香都不敢往那边看。到了晚上,干脆就不敢去茅房了。

马队长看我俩胆子太小,他就和其他知青商量了一下,想让我俩和胆大的女知青调换一下住处。结果其他女知青也不愿意到马队长家来借住,她们也都忌讳放在冷窑里的寿材。没有好办法,马队长只好用草帘子把破损的门窗挡住,从外面看不到冷窑里的寿材。

可即便如此,我和张书香晚上还是不敢到院子里来,每次去厕所,都是把马铃叫起来,陪着我俩一起去厕所。

别看马玉明年龄也不大,可他胆量大,也爱说笑。那天吃过早饭,马玉明和我俩一起去生产队的牛棚往场院里挑湿牛粪,他对我俩说:“姐,你俩的胆量咋这么小哩,一口棺材有甚好怕哩,它又不咬人。哦(我)七岁的时候夜里就跟哦(我)爸到山上看庄稼,有时就睡在坟子旁边,哦(我)一点都不怕。害怕就是自己吓唬自己,哦(我)上学时老师就这样说。”

后来,我常看到马玲一个人到那孔冷窑里拿东西,也常看到马玉明一个人往那孔冷窑里放农具啥的,他们一点都不害怕。一次马玉明去冷窑里拿东西,他喊我帮他掀着草帘子。看马玉明走进了冷窑,我往窑里看了一眼,突然感觉不那么害怕了,还走进窑里,帮着马玉明把那根准备劈了烧火的木头抬了出来。

渐渐地,我和张书香都不害怕了,夜间一个人也敢去茅房了。张书香说是马玉明说的那句话起了作用,我也觉得“害怕就是自己吓唬自己”这句话很有道理。

到了秋后,队里为我们北京知青修建了一排宽敞的窑洞,成立了二队知青点,我们十几名知青都搬到知青点居住了。在马队长家住了九个多月,我和马队长一家人都产生了很深厚的感情,马队长两口子都很和善,对我俩特别关照,他家有点好吃的,都让给我俩吃,马玲和马玉明都捞不着。我们搬走的时候,马队长的婆姨都流泪了,她拉着我俩的手说:“娃娃,你俩要常来串门,哦(我)真舍不得你俩搬走……”

之后的日子里,马玉明常到知青们点来玩,经常帮我们挑水,帮我们推磨,有时还给我俩送好吃的,同学们也都跟着借了不少光。后来知青们都和马玉明熟悉了,只要看到马玉明,同学们就跟他开玩笑:“马玉明,又来找你姐啊,今天没送好吃的呀……”

其实,马玉明和我俩同岁,我是五月的生日,他是六月的生日,张书香是腊月的生日,他叫我姐还说得过去,他不应该叫张书香姐姐。张书香却说:“叫姐就叫姐吧,改口叫妹妹,听起来反倒别扭。”

1972年夏天,我们二队的社员们正在东拐沟的那片坡地里给玉米锄草松土,突然电闪雷鸣,乌云密布,一场大暴雨眼看着就来到了,马队长大声吼道:“来天气了,赶紧回家哩……”

刚从拐沟里爬上来,铜钱大小的雨点就噼里啪啦地砸了下来,我扛着锄头,顺着沟边的小路拼命往家跑,由于路面湿滑,我不小心摔倒了,顺着沟坡滚到了沟底。幸亏那条泄洪沟不深,沟坡也不是太陡峭,要不然,我就惨了。

滚了一身泥巴,我试着站了起来,可左脚不敢踩地,一用力就疼痛难忍。大雨越下越大,沟里已经形成了水流。马玉明看我站在沟底不动地方,他知道我肯定受伤了,就拄着自己的锄头,慢慢下到沟底。

费了很大的劲,马玉明才把我搀上湿滑的沟坡,我感觉脚脖子疼得厉害,双手拄着锄头,艰难地往前挪动着。好不容易走下那段坡路,雨更大了,马玉明把他手里的锄头递给张书香,弯腰就要背我,我挣扎着拒绝。马玉明大声说道:“你是我姐,这有啥嘛。”

说句实话,那次要不是马玉明把我背回家,我真的很难回到家。回到知青点后,我的脚脖子又红又肿,坐着不动都疼痛难忍。马玉明叫来了三队的刘大妈,刘大妈会正骨,是祖传的,她摸了摸我的脚脖子说:“错踝(脱臼)哩,我给你捋捋就不碍事了。”

图片来源网络

刘大妈还真有两下子,一阵剧烈的剧痛过后,我感觉疼痛有所减轻,站在地上也能用力了,虽然还不敢走动,但感觉确实好了很多,真的不是心理作用。在家歇了三天,我就一瘸一拐地下地干活去了。那次崴伤了脚脖子,马玉明还给我送来了五个鸡蛋。

1973年秋后,马家沟大队得到了一个招工名额,是去公社供销社当售货员,马队长去大队抓阄,他为我们二队知青争取到了这个名额。我们二队知青点的男同学发扬了风格,主动把这个招工名额让给了我们女知青。

马队长看我们六名女知青都想去公社供销社工作,他就让我们也像大队分配名额一样,抓阄碰运气,结果我抓到了这个名额。张书香就可怜兮兮地对我说:“桂贤姐(我的名字叫杨桂贤),你要是走了,我咋办……”张书香话没说完,竟然哭了起来。

我也知道张书香没有我的体质好,她也知道马玉明特别关心我,当时我也不知道自己是怎么想的,毫不犹豫地就把去供销社工作的机会让给了张书香。张书香到公社供销社工作不久,马玲姐就嫁人了。马玲姐出嫁那天,张书香也回来了,她给马玲姐随了两块钱的礼金外加一个暖壶(暖水瓶),我就随了两块钱的礼金。

第二年又有了招工名额,一起插队的同学们都说我把自己的招工名额送了人情,这次就不能再争名额了。我觉得也是这个理,就没参与抓阄。看别人去县里当了工人,我心里也不好受,毕竟当工人吃的是国库粮,月月都开工资。我们在队里参加生产劳动,一年只能挣口粮,年末一个人能分十几块钱的红利就不错了。

马玉明看我有了心思,他理解我的心情,没事就来劝我,说下次还有机会。他家要是做了什么好吃的,不是给我送到知青点来,就拉着我去他家吃。渐渐地,我发自内心地喜欢上了淳朴善良又勤劳能干的马玉明。

就在村里人给马玉明介绍对象的时候,我对马玉明说出了自己的想法,我说我喜欢他。当时马玉明很惊讶,他说我是他姐,他也配不上我。但过了没几天,他又主动找我,还送给了我两双袜子,他说那两双袜子是他姐出嫁时乡亲们添箱送的。就这样,我和马玉明相爱了。

1975年1月下旬,我回北京探亲过春节,就跟我爸妈说了我和马玉明恋爱的事情,我爸到没说啥,可我妈坚决反对,说啥也不允许我和陕北农民恋爱。春节过后我回陕北的时候,我妈还一个劲叮嘱我说:“桂贤,其他事情妈都依你,唯独这件事不行,妈这是为你好。”

带着母亲的叮嘱,我心事重重地回到了马家沟,就在我不知该怎样跟马玉明说这事的时候,我妈突然来到了马家沟,她带着从北京带来的礼品,拉着我去了马队长家,开门见山说明了来意。

马队长两口子都很通情达理,马队长的婆姨说:“婚姻大事是两厢情愿的事情,你们不情愿我们也不能勉强哩,桂贤是个好女子,哦(我)喜欢她,桂贤不能给玉明做婆姨,就做姐姐嘛。”

看马玉明躲在一边哭了,我心里很难受。当时我妈也流泪了,她安慰马玉明说:“我知道你是个好孩子,可我家就桂贤这一个闺女(我有一个弟弟),我和她爸很想让她回到我们身边去。你们一家给了桂贤很多关爱和帮助,我感谢你们,也不会忘记你们的。”

我妈回北京不久,马玉明就和一队贺队长家的二女子贺红梅订婚了。马玉明订婚那天,我在炕上躺了整整一天,一天没吃一口饭,我心里有多痛苦,真的是难以用语言表达。

那年秋天,马玉明娶了贺红梅,我随了五块钱的礼金,但我没去喝喜酒,因为我心里还喜欢着马玉明。

1977年春天,我办理了病退手续回到了北京。离开马家沟的前一天,马大妈(马队长的婆姨)为我包了饺子,还烙了白面饼让我带在路上吃。离开那天,是马队长赶着队里的毛驴车把我送到的公社汽车站。把我送到客车上,马队长眼含着泪花说:“娃娃,路上要多加小心哩,记着以后回来看看……”

在陕北插队落户生活了八年,我又回到了北京。当时我心里还没放下马玉明,一想到他,我心里就有一种说不出的难受滋味。”

当年冬季,我参加了高考,第二年春天,我接到一所师范学校的录取通知书。师范毕业后,我成了一名光荣的人民教师。参加工作后我又报考了电大,1986年秋天调到区教委工作,直至退休。

图片来源网络

离开陕北后,我再也没回去过。说句心里话,我也很想回去看看,可我又怕见到马玉明,因为这么多年来,我心里一直没有忘记他,我怕见到他心里难受。马玉明弟弟,你们生活得好吗?姐一直牵挂你呢。

作者:草根作家(根据杨桂贤老师讲述整理成文)