台湾汉族中的少数派——“福州伯”,在台湾是怎样的存在?

今天福建省福州市下属的平潭县,地处中国第六大岛平潭岛,这里以漂亮的海洋风景而闻名,是著名旅游胜地,此外它在大陆还有一个特殊点——这里是祖国大陆距离台湾岛最近的地方,平潭最近的猴研岛距离台湾仅仅68海里。

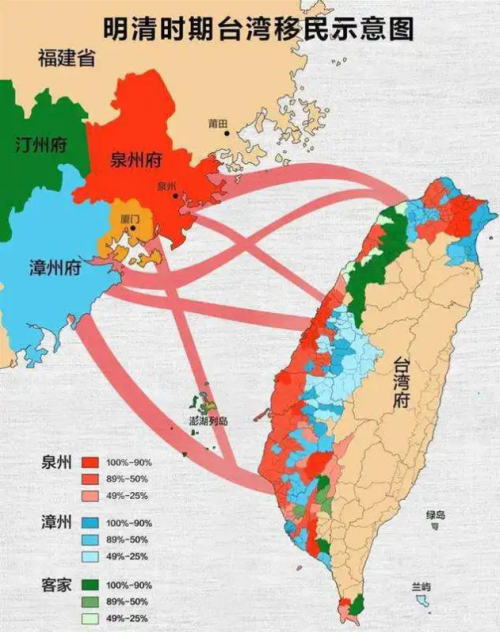

台湾与福建的渊源自然不用说,今天的台湾人七成以上祖籍都在福建,但是稍微熟悉台湾人文的人都知道,这些移民主要是来自闽南地区而并不是距离更近的闽东福州,明清属于闽南泉州和漳州两个府,今天一般叫“泉漳厦”,也正是因此,台湾最强势的方言是闽南话。

闽南地区原本就离中土比较远,福建又多山,地理隔绝相对严重,所以地域性文化保存地比较好,这一点在台湾更是得到传承。但是,大家可能忽视了一个问题:福建可不止是闽南。还有很多地区,其中福州也是一个极为重要的文化区域。

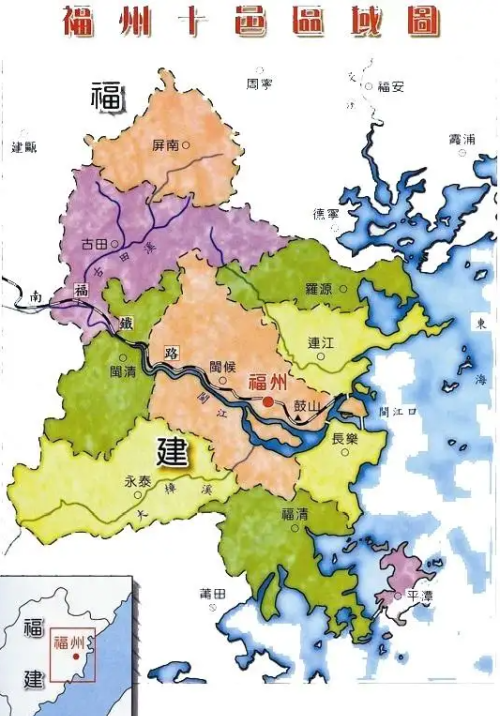

虽然今天由于台湾和厦门的知名度,导致闽南文化强势,福州知名度相对还较低,但福州的地域文化也是相当灿烂,而且福州人的乡土文化认同也一点都不弱,即使后续行政有变迁,但“福州十邑”的认同也相当深厚。福州自古是福建的政治中心,八闽首府,1684年康熙建台湾府到清末台湾建省以来,台湾府一直隶属于福建省,而福州则是省府,也就是福州事实上是台湾的政治中心200多年,但是,为何台湾的福州文化比较弱势呢?迁徙台湾的人,有没有福州人?

福州十邑

这个问题关注的人确实相对不多,传统对于台湾地区汉族分类一般分三类:福佬人(明清时期从泉州、漳州两府移民台湾的移民后裔,目前7成以上),客家人(明清时期主要从广东嘉应州,及少数从赣南闽西客家地区,移民到台湾的移民后裔,也包括后来被客家化的潮汕人,约14%),外省人(即解放战争后期随国民党迁台人员,约12%)。

这个分类相对比较准,但实际也比较粗糙,早期迁台的汉族居民中,除了闽南系,和客家系,以及潮汕系(后文化认同消失,大部分融入客家,少部分融入闽南)外,也有少量其他地区居民,如浙南等地,这些地方的人因为人数少所以被同化,但是这里必须说一个特殊群体:福州裔台湾人。

相对来说,福州裔移民移居台湾的确实不多,这个根本原因也好理解:福州是福建政治经济文化最发达的地区,福州人自然不似漳泉地区的人,要去台湾重新开垦田地,移民自然不多,历史上福州人向外移民一般是闯荡经商,去的多是相对繁华的地方。但是,毕竟福州是省府,距离台湾也近,所以相对于浙江,江苏等别处移民,福州人相对还是多一点,根据1926年统计,明清移民中福州裔大概是占0.7%。

那这群人是什么人?这点从现在的台湾一些谚语能看出来,比如:福州伯过台湾,身背“三把刀”,这里福州“三把刀”指的是剃头刀、剪刀、菜刀。也就是说,这些人主要是“手艺人”。历史上,福州移民在台湾主要从事手工艺、商业,子孙世代相传,所以在清代民国较长时间内,台湾的漆器、神像、神具、钟表的制造,以及刺绣业等,多为福州人所营,台湾的福州人手艺在台湾闻名。

这种情况的背景是:早期移民台湾的闽粤移民,多为困苦的农民,工艺等技术水平都不高,所以需要补充技术人才,这种情况省府福州当然当仁不让,早期台湾建造寺庙、豪宅,都要到大陆请“唐山(台湾人对大陆称呼)师傅”,这里的“唐山师傅”,大部分都是福州人。

此外,福州人在台湾还占据一个重要职业:官府的师爷和幕僚。由于本省回避制度,福建人是不能在台湾府当官的,但是外地人当官需要熟悉情况的幕僚,而文教水平最高的福州府有大量这种人才,于是他们当幕僚很普遍,除了幕僚外,台湾诸多学府中的儒学教师,也多为福州人。

至于闯荡全球各地的福州商人,自然不会错过本省的台湾府。

可以看出来,福州人群体,通常都是各方面素质较高的人才,通常他们也不住在村庄,而是住在发达的城市,也正是因此台湾对于福州人的称呼有一种尊称:福州“伯”,即手工艺很精巧的师傅。实际上第一部关于台湾风土人情介绍的作品《东番记》,就是福州人陈第在1603年写成的。

根据1926年的统计,祖籍福州地区的台湾人,有着两万两千四百人,相对闽南和客家人肯定少,但也算是一个较大的群体了。但是福州人较少,散居城市,加上基本不开垦土地,没形成乡土文化,清代台湾的福州人已几乎被闽南人同化,原有的福州话已经几乎消失。但是临水夫人庙等福州地方仰,目前在台湾仍然存在。

但是1945年之后,福州人又多了起来,当然,这是因为台湾光复后,接收过程中大批福州人再次迁台的缘故,这些人现在已经被划为“外省人”群体中,今天祖籍福州的台湾人,约有80万。

作者:云帆