土默特民俗

辘轳井

辘轳井的井上由三条腿支撑着一个主架,架子上安装着一个横柚,柚上装上一副带着一个弧形把的辘轳,一条很长、拴着大铁桶的绳子均匀地缠在上面。辘轳在当时起到了举足轻重的作用,只要浇地就离不开它。人们用它浇地时,抓着把,摇动辘轳使它随着人们的操作自由升降,水便被提出来了。

压水井

“压水井”是六七十年代最现代的“自来水”,它比普通的井水要深,水质好又卫生,到现在许多地方的人还是用着这样的洋井水。压洋井是利用水压将地下水抽上来,要用水先“叫”才能把水压出来。

牛鼻子鞋

牛鼻子鞋是指鞋头大大的那种鞋,也叫大头鞋。在过去能有一双大头鞋,那可是了不得,又是很时髦。

大裆裤

估计现在很难有人看到这么不时髦的裤子了,但在五六十年代,那可是非常流行的“款式”了。那时的资源溃乏,衣服全要自己做,做裤子是个技术活,可是没有学过裁缝手艺的人是不会有板有眼的做出像样的裤子的。大裆裤是用两片布,下面缝出裤腿,上面缝成裤腰,因为没有腰身,上下一样粗,所以穿起时要先把腰叠好,用腰带栓好才行。

纳大底

纳大底又叫纳鞋底。从前的鞋都是自己家里做的,最难的就是做鞋底儿了,那可是一件技巧加力气的功夫活。自己家做的鞋结实又耐用,这其中的原因就是鞋底的功劳。

跳皮筋

跳皮筋的花样有很多,还有许多的种类,有点女子体操的技巧在里边,从“小脚”到脖子,有本领“高”的还能在同伴举过头顶还是能跳来跳去。令人称奇又称赞。

编花蓝

和男孩子们一样,女孩子们常玩的游戏也是集身体技能与智慧于一体的,别看一个“编花蓝”但要想编得好,要全体参与者通力合作才能完成。

撂老油

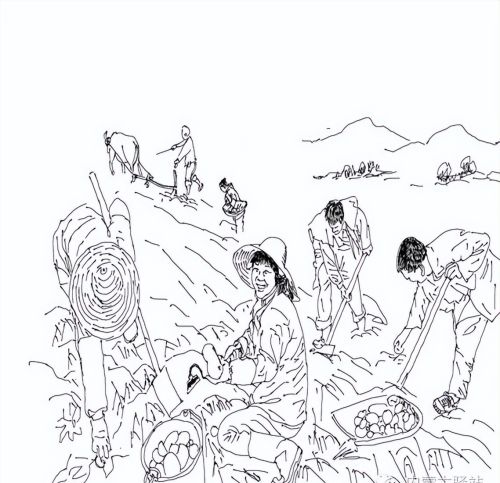

挱山药

生产队起过的山药地,饥荒时期的人们三个成群,五个一伙,赶在刚起过山药的地里挖遗留下的山药。

捋榆钱

每年春天来临,树上就会长满成串成串亮绿的榆钱儿,甚是惹人喜爱。榆树全身都是宝,树皮、树叶和榆钱儿都好吃,小孩子喜欢吃生的榆树叶和榆钱儿,大人们一般用它们做糊饼子吃。当然,最好吃的还要算榆钱儿,味道真是又香又甜。 而意外的收获就是:为了捋榆钱,也练就了一手爬树的好本领。

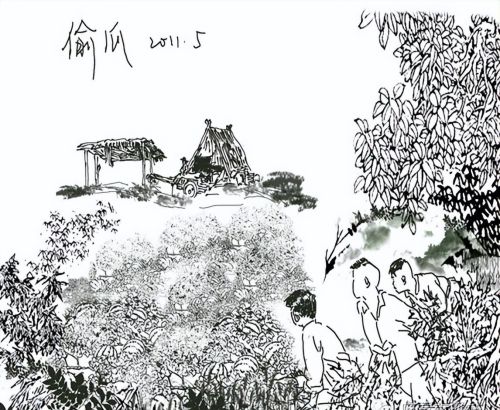

偷瓜

还记得小时候,看到谁家地里的东西熟了,我们几天小伙伴们就结伴去谁家地里“偷”些东西出来,不是为别的,只是为了和小伙伴们一起分工合作的乐趣。和看瓜人比试着各自的战略:“看看是你的防守牢固,还是我们的进攻技巧更灵活。说实话,时偷瓜并不是为了吃,只是为了玩儿,真要是馋了,想吃了,过去说一声,慷慨又朴实的农家会挑最大最甜的瓜让我们吃的。

弹弓

冰车车

六七十年代,孩子们也是有冰上运动的。那进候条件有限,没有钱买冰鞋,但是家长会给孩子们做一个冰车车,所谓的冰车车就是长着两溜溜角铁的四方凳子,可以找人推着在冰上走,也可以自己用两支铁棍戳着走,和现在的玩法差不多。

打鸟

小时候和邻家男孩子们在一起玩,如果谁没有一个弹弓,就像现在工作了整天迟到一样被别人小看,所以弹弓是儿时的必备品,除了比材质、比造型还要比看谁的弹弓打的好打的准,于是打鸟成了我们的必练功夫。

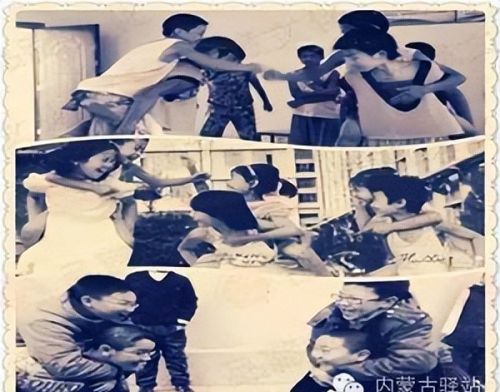

骑马打仗

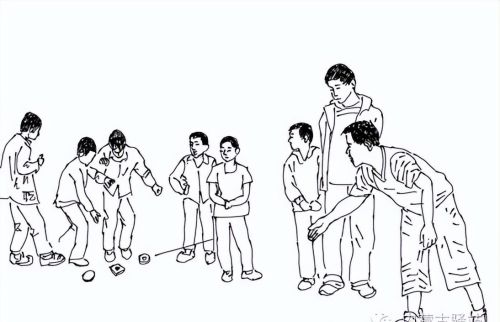

弹珠

过去孩子们玩的与现在孩子们玩的不太一样,那时玩的有一大部分是要身体力行的。弹玻璃球就是其中最热门的一种游戏。

圆锁

圆生是中国一个普通的民俗,这一天,要给圆生的孩子套上圐圙,以祈求平安。

二人台

二人台是蒙晋地区广泛流传的地方小戏,不仅音乐优美,唱词精练,这些年来经过从业人员的不断发展与改进,在敕勒川地区发展成了东西两路。与此同时,也涌现出了许多的二人台优秀演员。

腊八粥

每年的腊月廿八是腊八节,家家户户都在做腊八粥,腊八粥要赶在天亮之前吃下,所以要在零晨三四点钟就开始动手做。还记得那时候,等我们起床时,热乎乎的腊八粥已经熟了,吃着甜甜粥,那里融着的是浓浓的亲情。

过大年

过大年,放鞭炮,穿新衣,戴新帽。对于孩子们来讲过年是最开心的事了,不为吃,不为穿,只为了过年的那份浓浓

年味。

迎喜神

春节后,民间习惯选择第一个吉日,外出郊游,称为迎喜节,亦称游喜神。 这天,大人小孩赶着马牛驴骡等家畜或驾驶农用运输车,朝着喜神所在的方位前进。爱养鸽子的年轻人还要提上鸽笼。进入旷野以后,老年人要举行礼仪。一般程序为:领头人先从木盘内取出各种祭物,呈品字形在地上摆供。然后用手垒三个小土堆,中间代表天神,左边代表地神,右边代表喜神。土堆上各插香三炷,烧纸三张。大家三跪九拜,祈祷喜神保佑、出门顺利等等。小孩子则要鸣放鞭炮,鸽子满天飞舞,家畜要任其自由撒欢奔跑。所有人还要放开嗓子,呐喊几声。爱唱的则尽情高歌。真是人欢马叫、歌舞升平。迎喜神,若能惊起一只野兔或山鸡,则被看作最大的吉祥喜庆。就是看见喜鹊、麻雀等小鸟,也是一种好的兆头。回家的时候,老人们习惯捡根柴,取谐音财,意喻招财进宝。 这一天,民间还要举行隆重的拜财神活动。不少地方,习惯到河里担水。吕梁地区迎喜神,盛行在郊外相邀饮酒,《石楼县志》就记叙说:“遇首吉,出门携酒肴、香、炮,罗拜坐次,谓之‘迎喜神’”。临县一带,至今流传着迎喜神歌曲:“粘户红笺墨色新,衣冠揖让蔼然亲。香灯提出明如海,都向村前迎喜神。”反映了历史上迎喜神的热闹。 迎喜神的日子,一般都在正月初五日以前。晋北地区习惯选择在春节后的戊日或癸日。吕梁地区一般在正月初一日或初二日进行。晋南的霍县等地则在正月初三日游喜神。繁峙可能是在初四或初一迎喜神。

垒旺火

过年时贴春联、放鞭炮,还有一样那就是垒旺火。谁家的旺火着的旺,来年日子就过的红火。

捏炸糕

油炸糕是用黄米做的,这是敕勒川地区广大群众非常喜爱的餐桌上“点心”。油糕好吃不好做,这里有一名话叫:不吃油糕不沾油手。正是说明做糕是一件不容易的事情,先要上笼把糕面蒸熟之后再把烫手的糕面包上馅,最后一道工序就是放进油锅里炸。

推碾子

碾子在农家的作用是很大的,所以几乎家家都有一个碾盘,大人们做活计,我们小孩们也来帮忙推,那时人小力气也小,我们几个孩子一起上阵,不光是为了帮大人干活,更是为了找到其中的乐趣。

露天电影

露天电影就是在室外放的电影。农村一般在晒谷场、学校操场进行,采用7.5----16MM放影机、活动影布。在我国七十年代开始流行,其费用由单位或个人承担,观看者不需要买票,可以随意进场观看。露天电影刚出现在农村时,听到有放影的消息,人们往往成群结队赶赴几公里,甚至十多公里以外观看。现在人们对露天电影带着乡愁般的怀念。只因缺乏,而格外感激。

看大戏

“拉大锯,扯大锯,姥姥门前唱大戏。”我是唱这首歌谣长大的。遗憾的是,外婆家门前没有戏台,但这并不影响我能看到大戏。上世纪七十年代时,农村人唯一的娱乐活动就是一年一次或两次遇庙会才能看到的大戏。老家村子小,人口不过三二百,却四通八达,这样的交通条件使得我们不但能看自家村子里的大戏,也可以游走上几公里的路程去别村看大戏。每年春末夏初的时候一定会唱一场大戏,除此外,遇着干旱年头,大伙也会合计着以许愿的形式再唱一场大戏。再加上遇着节假日到外村看大戏,记忆中,每年我们都可以看到五六场大戏。每每唱大戏期间,周围几个村子就像过节一样热闹。除了那些特别勤快的家庭重劳力外,其他人几乎不再下地,就连我们这些上学的孩子也只上半天学,剩下的时间放假看戏。这个只有唱大戏时才有的待遇,让我们一帮孩子更喜欢上了大戏。

打平伙

当秋后的夜晚,或是平日阴雨连绵的日子,人们闲着没事,就走家串户,结伴拉伙,打扑克,下象棋,侃闲话,或讲故事。这时,偶然有一人提出“咱们打一回平伙吧!”屋子里会立刻响起朋友们的赞许声。这时,马上就会有一个嘴快腿勤的人说:“我去办。”他走到村里养羊的家户,迅速拍板成交,不大工夫就会拉来一只又肥又大、“咩、咩”叫唤的绵羊或山羊,大家七手八脚宰杀完毕,把羊肉切成小块,放在锅里“咕都咕都”煮起来,主家还会在羊肉煮至半熟时加上葱、姜、花椒、胡椒、辣椒等调料,掌握好火候,用文火炖煮,肉香弥漫着整个屋子。这时,大家仍兴致勃勃地继续打牌,下棋,侃闲话,争论些邻里家常的事情。

买羊钱怎样付呢?办法是把羊价按在场的人数平均分开,每人出一份钱。不参加的也可以自便,或退场,但那样做会被大家小瞧的。也有嗅到肉香,或听到喧闹声赶来探望的人,那么,愿者有份,凡进屋不走的都摊一份钱。钱收齐后,羊肉也就差不多熟了。于是,大家就围着锅,吃手抓羊肉。 只有在这样的场合,在这样的氛围里,人与人的关系,感情自由地交流,人们会忘却人世间的一切烦恼,忘记旧日的恩怨,达到返朴归真,浑沌天然的境界。没有人因为吃的少了点而日出怨言吗?不会的,谁要是说出这类的话,大家就说他不谙世事,不懂情理,没有大丈夫男子气!要是一只羊不够众多的人吃怎么办?只要心里愉快,吃得高兴,可再按前面的规矩,再煮一只羊,有时大家能从傍晚吃到第二天凌晨,仍然余兴未尽。

扎扫帚

扫帚是扫院的,附带功能也有一些,比如打猪打狗打架,等等。庄户人哪家一年也得用几把。后山地区的扫帚花样少,是用芨芨草做的。而“芨芨草到处都有,农区的闲滩荒地,牧区的下湿地,芨芨草随处可见。立秋后,芨芨草穗头就泛黄了,把割倒的芨芨草捆成小捆,搭在墙头上,秋风吹来,梢儿欢快摇动,做着昔日的春梦夏梦。吹晒干燥后,就可以扎扫帚了。 “是匠不是匠,三分好作杖(工具)。”扎扫帚也得好工具,那工具主要是扎橛——一个圆锥形的2尺来长的木头橛子,底部大而头部尖锐。这不是啥木头都能凑数的,必须质地坚韧,多为榆木桦木和坚硬的松柏木。扎扫帚的程序大体是这样:把芨芨草的叶子捋掉,塞进扫帚的铁箍里,然后从根部把扎橛插进去。地上放一块平整的大石头,把插入芨芨草的扎橛高高举起,再狠狠掼下去,扎橛底部墩在平整的大石头上,那惯性使扎橛尖挺入铁箍里的芨芨草中,把箍着的那圈芨芨草挤扁了。这样反复掼多次,一个程序结束。接着磕出扎橛,在磕的过程中,随着扎橛的退出,顶着扎橛尖往进插一束新的芨芨草。之后,从新塞入的芨芨草根部插入扎橛,如前法炮制——高举起在扁平石上狠掼。这样周而复始三四次,把扎橛磕出来,把准备好的扫帚柄插入,在扁平石上墩进去安结实,一把威风凛凛的扫帚就大功告成了。

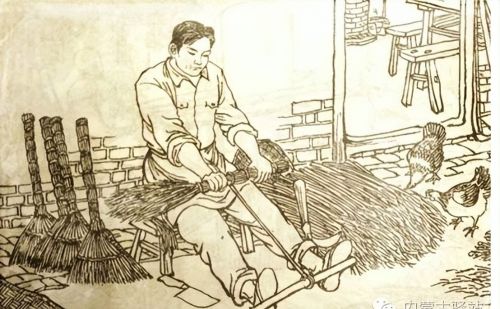

服笤帚

笤帚与火炕,就像菜刀与案板,那真是“谁也离不开谁”。除了扫炕,笤帚还有许多用处,比如扫身上的尘土,比如用笤帚疙瘩打孩子,比如磨光了头,用那疙瘩做锅刷……所以,哪家一年都得用十把八把笤帚。家家户户离不开,制作笤帚就成了庄稼人必修的功夫,也能算一种手艺,因为不是人人能做——当然,技术含量不是很高。 做笤帚叫“服笤帚”,我对那个“服”佩服得直点头。那笤帚苗本来是扎煞的,一根根桀骜不驯,要用强硬的手段把它们制服,让它们团结在一起乖乖地为人服务,这过程用“服”字,真是再贴切不过了。做笤帚用的材料是黍秸,长得高大和黍苗成熟后摔掉黍粒,整成一个个直径约2厘米的小绺,一捆一捆捆好在凉房里吊起来备用。 服笤帚多是雨雪天气。勤快的庄稼人时间金贵,用他们的话说,就是“刮风扬大豆,下雨扳蘑菇”。室外的活儿干不了,忙里偷闲,见缝插针,在家里服笤帚。把原来整好的黍秸绺儿用水湿一下,免得因过分干燥发脆折断。之后,把黍秸绺儿按照长短距离摆布好,用细绳捆扎好,就是笤帚胚子。之后,用一根坚韧的细长绳,一头拴在小棒中间,服笤帚的人坐在炕上,双脚蹬着小棒的两端,另一端绾个活套,套在脖子上——这样双脚前蹬,身子后挺,能够用上劲儿,只有用上劲儿,才能“服”——然后用麻筋在做笤帚把的秸秆部位绕上一圈,脚蹬脖子挺,双手转动笤帚胚子,缠了麻筋的那一圈就会深深勒进去,那些桀骜不驯的黍秸想不“服”也不行,乖乖地被勒了一道深箍,像夸张图画里的蜂腰美人。然后用麻筋从这勒痕处扎死。接下去,如法炮制,在笤帚把上勒第二道箍……一共勒三四道箍,大功基本告成。接下去还有两道工序:把那一大片张张扬扬像大公鸡尾巴似的笤帚头用线绳间一间,拢得服贴有序。再就是把笤帚把参差不齐的尾端用菜刀削一削,使之整齐好看。妥了,一把新笤帚出炉了!

编辑:任瑞新