都江堰游记

廖永茂

2010年3月22日上午,成都金堂的宗亲用小车送我们一行数人来到红砖碧瓦、雕梁画栋的都江堰景区大门前,只见大门正上方是用行书写的“都江堰”三个大字,龙飞凤舞、字字传神。

在都江堰景区大门前留影纪念

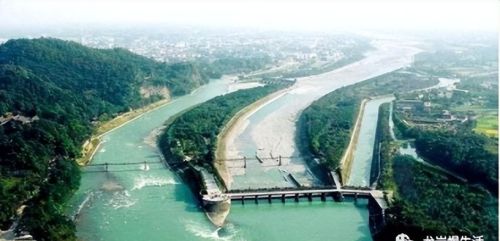

航拍都江堰全貌

进入景区大门,迎接我们的是一片翠绿,道路两旁高高的大树郁郁葱葱。清风习习,迎面扑来,脸上、手上都感觉清新,心情豁然开朗。

沿着景区道路继续往前走一会,我们来到了安澜索桥。踏上索桥,桥身左右摇晃,脚下也开始不停的发抖。继续往前走,那摇摇晃晃的桥身似乎随时都有可能坠落下去,桥下滔滔江水,不禁让人心生恐惧。前半截路,小心翼翼,脚像蜻蜓点水般地走过;后半截路,鼓足了勇气走得更快了。有人还故意摆动身体使桥摇晃。过桥之后,回头再看安澜桥,一颗悬着的心仍然怦怦在跳。

在安澜索桥留影纪念

过了安澜索桥往右走,我们来到了金刚堤顶端的鱼嘴。这片陆地像鱼的嘴巴,伸向宽阔的岷江水,将其一分为二,所以人们形象地称这里为“鱼嘴”。只见那浩大的岷江水分成了内外二江,东侧为内江,西侧为外江。内江主要用作灌溉农田,外江用于排泄洪水。2000多年来,鱼嘴分水堤一直持续发挥着它的分流作用,造福百姓,真是了不起的智慧结晶呀!

在都江堰鱼嘴留影纪念

不坐游览车,我们漫步在林荫夹道的金刚堤上,向飞沙堰走去。飞沙堰距鱼嘴分水堤顶端不到一公里,建在内江弯道凹岸,利用水流的弯道环流引力排沙,主要功能是泄洪水、排沙石和调节内、外二江水量,使岷江水能源源不断流往灌区。

站在“离堆”对岸,隔水观望都江堰的门户——宝瓶口。宝瓶口有20来米宽,是内江水进入成都平原的咽喉。其形状就像瓶口,严格控制着进入成都平原的江水流量。当年李冰父子率众凿开玉垒山形成形成这个峽口,内江水就是通过这里流向成都平原,滋润着天府之国的黑色土地,使成都平原的农田旱涝保收。面对如此宏伟的引水工程,虽未到雨季,也仿佛看到来势凶猛的洪水被“离堆”迎头拦下,转向飞沙堰泄入外江,而进入宝瓶口之水则驯服地流向成都平原。

在都江堰宝瓶口留影纪念

都江堰宝瓶口

我们来到了离堆公园中的伏龙观前。只见两棵参天大树立于伏龙观前面,好像是两位卫兵在站岗把守。爬上四十二级台阶,就来到了庄严肃穆的伏龙观大门前。进入伏龙观,我们在高处可以远眺宝瓶口处的江水奔涌而出流向远方,还可以一览飞沙堰的壮丽景色。

都江堰伏龙观

伏龙观前殿供奉李冰石刻神像。据介绍,神像高2.9米,重4.5吨,于1974年修建外江水闸时从河床中挖掘出来。石像上文字清晰可见,胸前有文“故蜀郡李府君讳冰”,两袖有文“建宁元年(168年)闰月戊申朔二十五日都水椽尹龙长陈壹造三神石人镇水万世焉”。这些文字表明,此石像雕刻时间是东汉灵帝建宁元年闰三月二十五日,迄今已有1800多年了。都水椽是东汉郡府管理水利的行政官员,是郡太守府的掾史,代表郡太守常驻都水官府。

走过天井沿着石阶进到中殿。中殿原名铁佛殿,现为文物陈列室,展示有关李冰修建都江堰的文物、文献。再进去是后殿。后殿原名玉皇殿,殿四周均有回廊,视野开阔,殿外山光水色令人陶醉。左侧开阔处有一亭子,名“观澜亭”,在这里可看见内外江水奔腾呼啸,脚下的离堆此时更显出“中流砥柱”的气势。

都江堰建于战国末期秦昭襄王时期。从此,成都平原成为沃野千里、遍地桑麻、满目稻麦的“天府之国”。

二王庙是纪念都江堰修建者李冰父子的庙宇,早就仰慕,此时正在维修,不得入内,于是在门口留影纪念。

在二王庙门口留影纪念

晚上,回味这次都江堰之游,心情久久不能平静。是啊!都江堰是当今世界年代久远、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。它历经2200多年而不衰,是中国古代最成功的水利杰作,体现了中国古人的智慧!

同游者:弟弟文茂、永定宗亲春炎和上海女宗亲校萍。

2010年4月初稿

2022年11月修改