唐朝时期诗人杜甫诗歌中的人民性思想体现在哪些作品中?

文|清幽说

编辑|辑录君

谢氏评价杜甫称“他是中国第一个大胆并响亮地用诗歌来描写人民的诗人,在他之前从来都没有任何诗人展示出如此巨大的人民苦难,表现出对于人民命运坚定的担忧。”

而杜甫诗歌中的人民性,随着他因仕途不顺而逐渐潦倒落魄,继而越来越贴近普通百姓的真实生活,逐渐深刻直至最终发展为诗人深刻的人道主义情怀。

贴近人民

在谢氏看来,早期杜甫诗歌中的人民性与他早期的爱国性思想相似,都是年轻而浅显的。

他为匠人能够制作出高超的艺术品、为人民建造了富饶的城市而惊奇于民族创造力的伟大。

这并不难理解,这个时候的杜甫由于自己出身不错又颇具才名,正是志得意满,想要一展抱负的时期,再加上他所处的阶级与环境与人民真正的生活都相距甚远,自然而然他触及不到民族苦难的核心。

但是这一时期杜甫已经懂得欣赏人民的劳动成果,赞叹他们的创造力,欣赏人民创作出的《诗经》与《乐府》;兼之杜甫深受儒家传统教育熏陶,认同孟子“民为贵”的主张,思想中早已经具备了人民性的雏形。

促使杜甫能够跨越阶级局限开始贴近人民生活的是失意惨淡的现实。

长安时期杜甫一心想要做官却因为权臣李林甫把持朝政而始终不能达成心愿,与此同时为他提供生活保障的、做官的父亲去世了。

杜甫此时已经娶妻生子,有家庭需要供养,自身又患肺病疟疾,而不少他的朋友也惨遭罢黜,一时间杜甫的生活十分艰难。

而恰恰是艰难的生活让杜甫有机会了解普通人的世界,让正直不妥协的诗人看见了底层百姓的挣扎,自此他开始为人民呐喊。

为人民呐喊

如果说《兵车行》和《前出塞》等诗作都是杜甫在反对战争的基础上呼喊出人民愤怒的声音,那么几乎倾注了杜甫长安时期所有思想的《五百字》中,杜甫就是第一次在自己的作品中坚定地表示,他的生活与人民的命运不可分割。

如果不能为人民服务,那么自己的生命也没有意义:“盖棺事则已,此志常觊豁。穷年忧黎元,叹息肠内热。”

谢氏对此评价道:“在中国诗歌中从来没有这么强大的力量确信为人民服务是一个人的人生使命和义务。”

不仅如此,杜甫思想中的人民性在此时已经进一步深刻,有了博爱的人道主义趋势。

《五百字》中记叙杜甫归家发现自己的小儿子死于饥饿,诗人在十分痛苦的同时,却没有忘记比自己遭受更多痛苦的普通人民。

他想到自己毕竟享有特权,不用纳税也不用服兵役,那么百姓的日子又该多么心酸呢?忧国忧民的情绪根本无法收敛。

谢氏指出,与诗人之前的作品相比,人民主题在《五百字》中有了新的、远远要更深刻的解读。

诗人眼中民族苦难的来源不再仅仅是战争,还包括了统治者无节制的、理所应当的剥削,上层统治阶级的福祉完全依赖于普通百姓繁重的劳动:“彤庭所分帛,本自寒女出。鞭挞其夫家,聚敛贡城阙。”

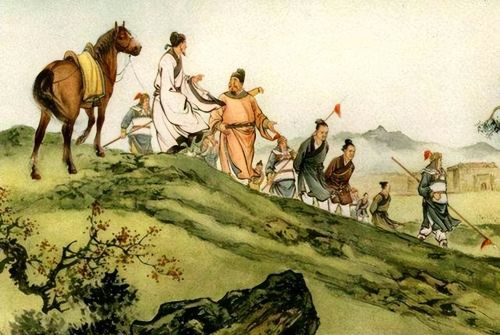

安史之乱爆发后,杜甫在759年创作了两组杰出的组诗《三吏》《三别》,首次在诗作中描写没有权利、十分贫穷的普通人,这些人忠于国家、心灵纯洁又相信美好,面对生活的不幸十分坚强。

诗人所刻画的普通人形象也正反映了他对他们的情感——尊重、同情和无限的爱。

谢氏认为杜甫这些作品中的人民苦难主题有别于前文长安时期的第一次出现,进一步展示了官吏的专横给百姓带来的痛苦,在这种严酷的年代,战争的沉重全都被压在了普通劳动者的身上。

《石壕吏》是组诗中的一首现实主义叙事诗。诗人夜宿石壕村遇见官差强行征兵,年迈的夫妇家里三个儿子已经有两个战死,家里剩下孤儿寡母衣不蔽体、食不果腹。

“一男附书至,二男新战死。室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。”

面对呼号的差役老翁遁墙逃走,而老妇年老力衰,为了让官差放过自己的家人只能自请上战场为将士们做做饭来贡献自己的力量——“老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。”

普通人在蛮横的官差面前的弱小无力,在战争面前的悲惨可怜,在诗人的寥寥数语间尽显,杜甫对老夫妇一家,乃至和他们有相似遭遇的千千万万普通百姓报以深切的同情。

《无家别》的主人公则是一个因邺城兵败而返乡的独身士兵,再回家乡时他看到的是长满杂草的废墟和已经四下离散的乡亲,他没有家,也无处可去,眷恋故土的他只好“宿鸟恋本枝,安辞且穷栖。

方春独荷锄,日暮还灌畦。”在谢氏看来在此杜甫表现出了普通百姓与生俱来的坚强与意志力,为了在家乡活下去,哪怕孤独和穷困,也披星戴月地辛勤劳作。

然而兵败之后朝廷大肆征兵,他又再次被征召到军中,这是多么可笑又心酸的命运。

这首诗的动人之处还在于,杜甫还在诗中描写了这个普通士兵已故母亲的悲惨“永痛长病母,五年委沟溪。生我不得力,终身两酸嘶。”

母亲抚养儿子长大,儿子却被召入军中独留母亲贫困与孤独地生活,而五年前她生病离世之际,心爱的儿子也没法陪伴在身边。

这就是杜甫诗歌中完整的、给人强烈冲击的人民苦难的形象。

了解人民、贴近人民的杜甫向来欣赏赞扬淳朴百姓的高尚品质,在《垂老别》中塑造的就是一个深明大义又爱国的老翁形象。

战争年代各有各的悲惨,战火逼近下,老翁家同样是“四郊未宁静,垂老不得安。子孙阵亡尽,焉用身独完”的凄凉境况。

他应召入伍,已经做好了此去不回的准备,因此想用自己哪怕微弱的力量保卫国家,发出“何乡为乐土?安敢尚盘桓”到处流血漂杵,怎么能还徘徊踌躇的感叹。

与其说这是老翁的感慨,不如说更像是杜甫借由老翁之口发出的自己忧心于国家深陷战乱的心声。