【历史杂谈】屈原也会以文杀人

文|阿朝

编辑|朝子亥

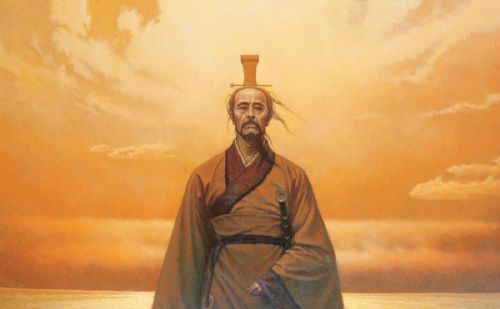

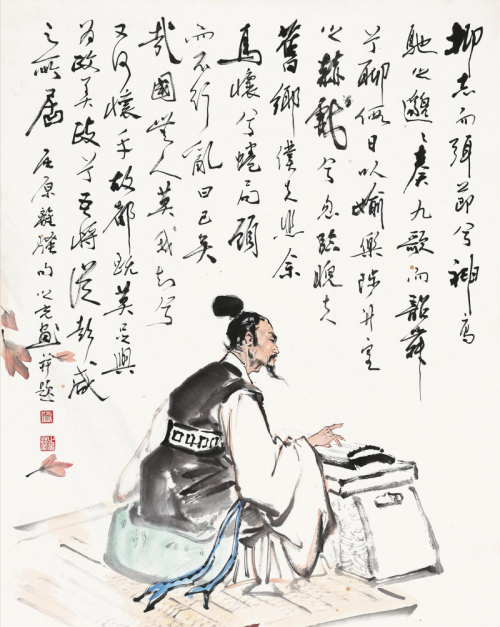

屈原在我们中华民族历史上的地位十分崇高,他不仅是我国文化史上伟大的诗人、楚文化的集大成者,还作为我国文化的一个重要标签成为了世界文化名人,其人及作品对后世产生了深远的影响。

屈原是中国传统文化的伟大传播者,他一生经历所磨炼出来的精神对于当今的社会仍然具有十分重要的价值,屈原精神也在不断的分析中散发出其丰厚的理论以及意义深重内涵。

屈原生活战国中后期,战争不断,这样的社会背景再加上百家争鸣碰撞上独特的楚文化的文化背景,进一步促使了屈原思想的转变。

他将崇高的道德理想的价值追求与个体炽热的感情完美的结合在一起。

逐渐结合自己的经历以及对时政的评论写出了许多著名的史诗。

屈原生活在历史转折的关键时期,朝堂之上的矛盾斗争复杂尖锐,而且当时的楚国又处在由盛转衰的时期。

正是在这样一个环境背景下,催生出了屈原强烈的爱国热情,坚持自己的政治抱负,直至楚国面临灭亡、分崩离析之时,屈原才选择以沉江的方式献祭自己的理想。

从屈原平生的作品中就能深刻感受到当时统治集团的黑暗和屈原的心路历程,十分真实的反映出楚国当时的社会现实。

尽管屈原仅仅是一个手无寸铁的文人,但是他写出的用来讽刺朝堂之上的那些小人的诗篇却如同一把把锋利的长剑,一次次刺穿那些邪恶小人的胸膛,做到了“以文杀人”。

屈原的杀人之刀——反讽诗学

屈原是我国文学史上第一位伟大诗人,屈原及其作品的出现,造就了我国诗歌史上的一个全新的时代,使我国的文化达到了一个前所未有的巅峰。

在屈原非常著名且传之于世的《离骚》、《天问》中,屈原分别对人生的社会价值以及世界的真实存在问题做出了不断的反思和追问。

屈原从自身的悲惨经历当中,发现世间美好的事物往往不断遭受着很多的劫难,真诚地理想亦被黑暗的现实所吞噬,屈原深深地眷恋着自己所生存的故土,却偏偏被恶浊的现实弄得心灰意懒。

但他不甘心就此沉沦,仍旧还抱有高远的理想,屈原在诗中问人、问天,其实都是来自于内心对客观世界和社会现状的巨大的疑惑。

对于现实的社会种种黑暗和丑陋,他都在他的始终给予了最深刻地揭露和鞭笞。

在经历磨难的同时,这些令屈原灰心丧气的事件也让他开始怀疑现实社会的真实性,深刻的思考着自己乃至整个社会的生存境遇。

他对现实生活所进行的批判,实际是是通过包含情感的问题方式以此来得到淋漓尽致的表达。

尽管每一个发问都是从具体对象出发,然后将对象指向天、地,或者询问社会中的人事兴衰。

但这并不是单纯地指向社会中具体的事物,寻求某种特定的答案,而是企图超越具体现象,对整个时代和普遍的社会现象的一种批判的反思。

所以,他的诗歌文章的立场其实是一种反讽的立场,而这种立场也令他创作出来的文学作品对于那些小人来说锋利无比,成为了屈原以文为刀的思想基础。

在《天问》这首著作中,屈原对当时社会所流行的关于宇宙形成、天地自然等的构成及秩序等等传统观念进行了绝对的否定,同时对当时人们所崇尚的贤明圣人、君主、贤人等等

均通过一系列的事实来进行否定,以此来表示他们并不是真正具有美好的德行,并不值得人们去顶礼膜拜。

在屈原的笔下,连人们所最尊崇的榜样都不是真正道德的典范,也和普通人一样具有丑陋的一面,屈原的想法很明显,这无疑是对当时楚国社会中盛行道德观念的一种反讽。

屈原的反讽立场来源于他对世界的独特的思考和追求自由的个性,以及他的那种悲天悯人的高贵情怀。

在《九辩》中:“志犹念君,而不能忘。”含蓄的流露出了屈原对楚国君主的内心所怨,同时还表现了屈原对君王的不舍之情。群小专恣,妨害忠良。探本溯源,根源在君王之身。

“内无文德,不纳忠言;外好武备,而无名将”表明,正是君王的“骄美”“伐武”辜负了身边的耿介之士,使得无形之徒日渐重用!贤士皆避而远去,因“执辔者非其人”。

千里马不用,而驭之以驽马。君王亲小人,远贤才,“国有骥而不知乘”,却恃城郭之险,铠甲之重,自以为安然无恙。

面对如此不识贤愚之君王,屈原只能在诗中慨叹“悼余生之不时兮,逢此世之班攘。”

欲“去君而高翔”,最终却是“回逝言迈,欲反国也。”体现了屈原“专思君兮不可化”的内心想法。

由于靳尚等人的谗言,楚怀王不但对他不信任还逐渐疏远了他,但屈原并没有因此轻易放弃自己的理想,他固知蹇蹇之为患兮,却忍而不能舍也。

这些做法依旧不能得到君主的信任,楚王“羌中道而改路”,即使在重重打击下,屈原仍坚定而执着“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”。

由此可见,艰难的环境、国势的不济造就了屈原不屈不挠的叛逆性格,以及忠贞的爱国之心。

但是楚倾襄王的昏庸无道以及朝廷中的奸臣当道使得屈原无奈之下丧失了对楚国朝堂的一片理想,最终写下“憎愠惀之脩美兮,好夫人之忼慨”,而这句诗就是屈原对楚王的最后评价。

在诗中屈原写出,朝堂中的奸佞小人对楚王进行的阿谀奉承实际上是一片假意,而像屈原这种忠心耿耿为国效力的忠臣却最终只能遭到轻视和流放。

这首词对整个朝堂从上到下进行了全方位的批判和讽刺,以至于《楚辞洗髓》评价这首诗“于《九章》中最为凄惋,读之实一字一泪也”。

可见屈原以文为刀,深刻的揭露了黑暗社会当中的那些昏庸无道以及只会阿谀奉承的昏君以及小人,尽管他们仍然在朝堂祸国殃民,但屈原在诗中已经将他们的精神扼杀。

《九辩》对屈原的以文为刀悲剧形象刻画

“我岂楚逐臣,凄怆出怨句?逢秋未免悲,直以忧国故”屈原正是出于对国运的担忧,最后才有了对小人惑君这种行为的痛恨,以及对君王不分贤愚、所用非人的怨愤之情。

宋玉的《九辩》不仅在字句上接近《离骚》和《哀郢》,而且在基本精神上和屈原也相距不远。他愿意效忠君国,然而不能达到目的。”

欲尽忠而不能,是因为“路壅绝而不通”。小人嫉妒,谗言惑君,故无由达也。

宋玉在诗中首先将矛头指向朝堂中的奸佞小人,表达了屈原对奸佞祸国殃民的痛恨:

“世雷同而炫曜兮,何毁誉之昧昧!”、“时俗之工巧”、“灭规矩而改凿”、“背绳墨而改错”。

屈原的再现了小人当道,互相称举,无有法度的溷浊之世!

屈原“思君”却无法尽忠,就是因为在朝堂之上存在着谗邪之人,就如同恶犬在君侧,堵塞了屈原这等贤人精忠报国的道路,致使国事日非,令人极为愤慨写下:何氾滥之浮云兮,猋壅蔽此明月!忠昭昭而愿见兮,然霠曀而莫达。愿皓日之显行兮,云蒙蒙而蔽之。

浮云晻翳,妨遮忠良,群小专恣,掩君之明!谗人诬谤,忠良如己,却被以恶名。愤念蓄积,满盈胸臆。

宋玉代屈原立言,表达了对小人惑君、祸国的痛恨。

《九辩》再现楚国朝政的腐败,揭露“叔世危邦,主昏政乱,贤智屏绌、奸凶得志”的现实状况,表达了屈原,对楚国命运的担忧。

屈原将集体主义精神看成是楚国民族生死存亡的根本,也视为自己“受命不迁”的生命精神内核。

他以“义”为命,本质上就是以“义”为自己的全部生命价值。

这样就使屈原的生存之路成了“专为君”一条路,道德责任和政治使命也成了他生存下来的唯一目的。

在屈原看来,对就是对,错就是错,他所认定的的“义”就是追求黑、白的绝对分明,也就是追求个体与国家之间的分明。

他太过认真、执著,无法正常的在当时那个浑浊的朝堂之上生存,这才导致了屈原最终走向了人生悲剧的深渊。

屈原由于黑暗的政治激烈地批判了楚国执政的那些党人“众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索”令人厌恶的行为。

因此屈原的这种思想便与楚国的那些浑浊世态的贵族、君臣发生冲突。

在这个时候,屈原之“义”就不再是一个人人追求的道德,而是站在了与楚国整个朝廷的对立面。

因此最终他被国君抛弃,被朝臣抛弃,与楚王和楚国人民隔绝,使他情无所系,这样的局面就等于剥夺了他一生的政治理想理想,甚至于使剥夺了他人性的自然需求,使他丧失了一个作为一个楚国社会中大夫的本质,彻底地将屈原抛向了生命的绝境。

说到底,其实屈原还是在追求一种清廉公正的完美人格,然而当一个人越是执着地追求一种纯粹完美的东西时便越容易走向绝境。所以,屈原所追求的完美人格也促成了他的悲剧人生。

屈原以文为刀,深刻批判奸佞与昏君

《离骚》中说:“鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圆之能周兮,夫孰异道而相安?”从屈原思想来看,君子与小人、对于错、都是不可调和且绝对对立的。

简单来说就是一种非此即彼的思维方式,屈原在绝对不相容的对立中思维,这是屈原同楚国的保守势力在改革与反改革的政治斗争中形成的。

从社会的治理来看,屈原的思维是很正确的,尤其是事关楚国前途命运的政治斗争,分清是非曲直很有必要。

可是这种思维方式的缺点就是,一旦形成,就会将“义”与“不义”,有价值的人生和无价值的人生绝对对立起来,使得屈原彻底走向了与奸佞、昏君的对立面。

屈原在《渔夫》中说:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?”

屈原这种绝不回头的态度,以及九死不悔的绝对意志,就是导致他走向悲剧的最深层的原因。

他有太多的想不通:楚国只有改革才能求生存,身为楚国的每一个人民都应奋起支持,然而却是党人群起反对;

楚王最初与他约有“成言”没过多久就“悔遁而有他”,使关系楚国与楚王前途命运的改革大业半路夭折;

治理国家本应需要昭明“法度”,执政者应该唯“义”是从,然而楚国的执政者偏偏是“背绳墨以追曲兮”、“竞进以贪婪”,屈原对于楚国执政者的这些诗句描述很生动的将楚王的昏庸无道展现出来,深刻的揭露了楚国朝堂上昏庸的君王以及备受宠信的小人。

屈原以自己诗歌中精炼且富有感情的语句,将自己高尚的品格以及嫉恶如仇的性格赋予在诗歌的一字一句中,最终将其化为锋利的长刀,一刀刀将那些祸国殃民的昏庸无道君主以及想方设法为自己谋求私利、不断构陷忠良的奸佞小人他们光鲜亮丽的外壳劈开。

以文为刀挖出了他们心中极为不堪的行为思想,使他们在后世人心中彻底身败名裂,断绝了他们这种昏庸思想的延续。

纵观屈原的一生,终生都在为了自己心目中的理想政治而奋斗,但最终却在无数奸佞小人构陷以及昏庸君主无道之下丧失斗志,沉没大河。

但他以文为刀所创作的文章,却在时时刻刻斩灭着那些昏君佞臣的思想,纵观历史只有屈原做到了真正意义上的“以文杀人”。

参考文献:

[1] 丙戌:还原一个真实的屈原[J]. 莫邪.中国三峡建设,2006(05)[2] 屈原流放新证[J]. 袁朝,冯伟莉.中南民族学院学报(人文社会科学版),2000(04)[3] 封建时代屈原爱国精神研究的历史走向[J]. 赵沛霖.殷都学刊,1994(01)[4] 屈原之死:绝望中的希望——也谈屈原人格理想与现实的冲突[J]. 刘东黎.东北林业大学学报,1990(S1)[5] 讀史記屈原列傳[J]. 孙作云.史学月刊,1959(09)