从西安“北跨”战略,看长安洛阳两京体系的兴衰!

2023年西安制定实施《西安市“北跨”发展行动方案》,将“北跨”作为“北跨、南控、西进、东拓、中优”五大空间发展战略的重心,并于近日举行了投资达1324.63亿元的“北跨”项目开工仪式,西安由此开始全面进入“北跨”阶段。

西安拥有着3100多年的历史,其中有将近两千年的时间都是通过崤函古道与洛阳相连,结成两京城市体系统领中国。

然而,自唐朝开始,长安洛阳两京体系逐渐衰落,最终随着唐朝的灭亡而失去昔日辉煌,这其中的兴盛和衰落有着怎样的缘由呢?

东西方地域矛盾促使两京的诞生

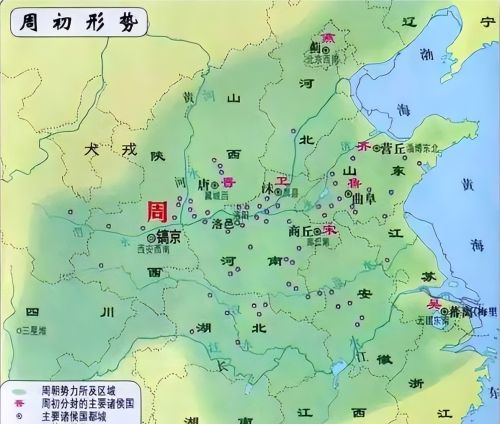

武王伐纣,建立周朝之后,定都丰镐(今西安长安区),采用“以殷治殷”的方式,将纣王的儿子武庚封在朝歌,管理殷商遗民。而后,在朝歌的北部、南部和东部分别建立邶、鄘、卫三国,由三位兄弟霍叔处、蔡叔度和管叔鲜担任国君,以监督武庚。

公元前1043年,周武王去世后,年仅13岁的周成王即位,因年龄太小,由周公旦摄政。此举激起了霍叔处、蔡叔度和管叔鲜三兄弟的不满。公元前1041年,三兄弟联合武庚发动叛乱,史称“三监之乱”。周公旦率军东征,历时三年终于平定叛乱。

这场叛乱,令周朝东西之间的地域矛盾浮出水面。周人起源于关陇地区,武王伐纣是立足关中向东部地区扩张的过程。灭商以后东部地区的殷商遗民和黄淮流域的东夷部落威胁着周朝的统治。

周公旦和召公奭为了维护周朝的稳定统一,在陕塬(今三门峡陕州区)“立柱为界”,将周朝分为东西两大行政区,召公奭坐镇丰镐负责巩固根基,周公旦坐镇洛邑,管控东部殷商遗民和东夷部落。丰镐、洛邑两京所处的位置就是后来的长安和洛阳,长安-洛阳两京体系由此开始。

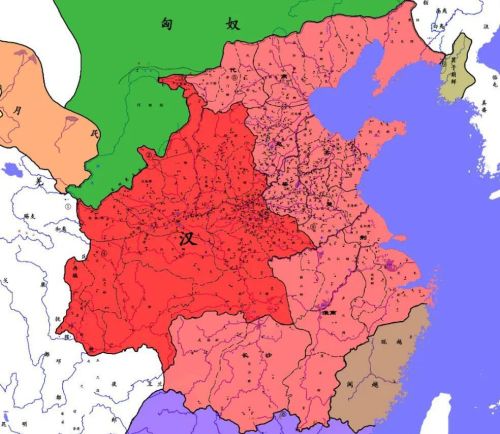

汉朝情况类似,关东掌握在异姓诸侯王的手中,在讨论建都洛阳还是长安的时候,娄敬进言汉高祖刘邦,“陛下入关而都之,山东虽乱,秦之故地可全而有也”,意思是定都长安之后,不论崤山以东的诸侯们如何作乱,都可以保证汉朝有一个稳固的后方阵地来进行战略指挥,随即便以长安为政治中心,以洛阳为控制关东的军事据点。

汉初东西对立的局势

南北朝时期,“两京”就已经成为类似于“京津冀”“长三角”一样的专有名词,频繁出现在诗词歌赋,古籍文献中,凸显了其社会大众对“两京”地位的认可和重视。

隋朝和唐朝两代皇帝都出自“关陇集团”,立国之初所面对的同样是来自东西方的地域冲突,也就沿用了周汉的做法,坐镇长安,以洛阳加强对东部地区的控制力,制衡东西的两京体系得到进一步的确立和发展。

地理优势决定了长安的核心地位

现代的都城选址主要考虑交通、经济、文化等因素。古代都城选址更多考虑军事因素,如地形、地势、防御等。这一点在先秦时期就已成为诸子百家的共识,《墨子》称“故备者,国之重也”,强调防御是国家最重要的事情。《管子》《周礼》称“非于大山之下,必于广川之上”、“若有山川,则因之”,强调利用山川河流自然优势建立屏障。

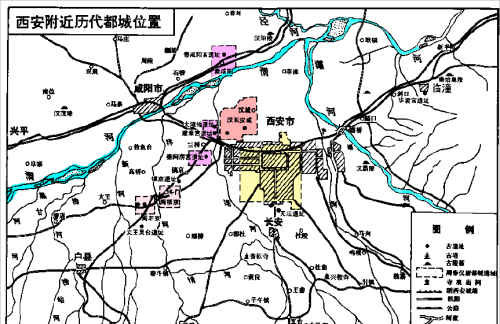

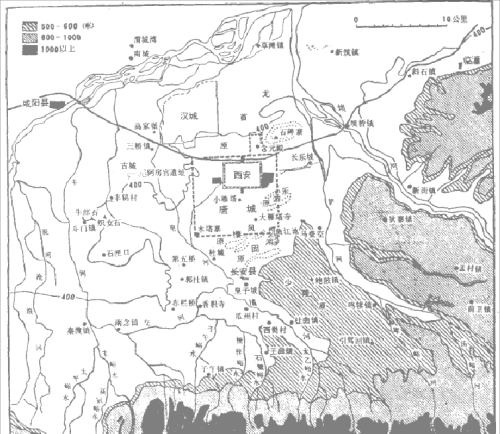

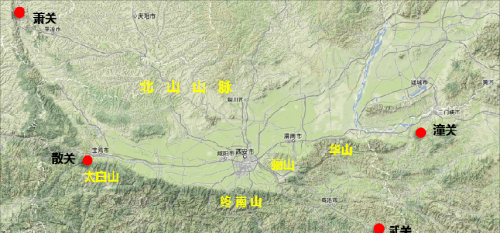

关中平原北部是北山山系,南部是秦岭山脉,西部是六盘山,东部是中条山,只有山脉相交处的萧关、散关、函谷关、潼关连通外界,是一个易守难攻的封闭区域。

西安附近的地形

在关中平原南部,发源于秦岭的泾、渭、泸、灞、沣、漓、涝、淆八条河流冲刷出许多顶部平坦,四周陡峭的封闭性台地,这些台地居高临下,视野开阔,便于军事指挥且易于防范敌人进攻。汉唐时期的长安城都是修建在其中一个叫做“龙首原”的台地之上,大地形、小地貌层层嵌套令长安城固若金汤。

洛阳南北两侧有洛河和伊河护卫,东西两侧有崤山和嵩山做屏障,同样有河山拱戴的地理优势。之所以总是以陪都的形式存在,因为“所不都者,盖有由焉。或以九州未一,或以困其府库,作雒之制,所以未暇也。”这句话来自隋炀帝的诏书,意思是说前朝皇帝们之所以选择定都长安而不是洛阳,一方面是因为九州动荡没有统一,另一方面就是资金短缺不足以在洛阳构筑防御。

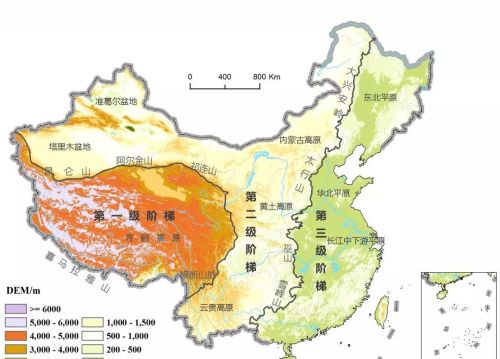

洛阳位于太行山、巫山、雪峰山一线与黄河的相交处,是我国第二级地貌向第三级地貌过渡地区,东部就是开阔的华北平原,虽然有山河环绕但是没有险要的关隘,防御能力不如长安,只有在关东没有军事威胁或者和平的大一统时期,长安和洛阳才会短暂的互换地位。

除此之外洛阳“境域狭小,不过几百里方圆,土地贫瘠”,而关中平原面积约四万平方公里,远大于一千平方公里的河洛平原,地域宽广可以有更多的耕地来供养长安,保证其在战争时期也能保持稳固。两京体系因此以长安为中心,一旦长安衰落,在拱卫长安的基础上发展起来的洛阳也难以独自壮大。

境域狭小的洛阳

人地矛盾引发两京的衰退

一个是坚若磐石的根基,一个是制衡东方的前哨,互为依托的长安与洛阳,见证了盛唐的繁华之后开始走向衰退。

从汉朝开始,历朝历代为了突出长安的核心地位,都会迁徙大量民众移居长安地区。唐朝时期甚至还规定京畿地区的百姓不得随意外迁。这一系列政策措施使得长安地区的人口一直处于持续增长的状态。唐贞观年间,京兆府的人口约为923320人,到了唐玄宗天宝年间,人口约为1967000人,人口增长两倍之多。关中地区因四面环山,难以开垦出更多的土地,以至于人多地少“每经申请,无地可给”。

封闭的关中平原耕地面积有限

除此之外,唐朝的关中地区还面临着多种自然灾害的威胁。唐高宗公元682年,“五月,丙午,东都霖雨。乙卯,洛水溢,溺民居千馀家。关中先水后旱、蝗,继以疾疫,米斗四百,两京间死者相枕于路,人相食。”

这是史书中所记载的一起发生在关中的人吃人事件。其缘由在于,洛阳大雨致洛水泛滥,千余家民居被毁。同时,接二连三的水灾、旱灾、蝗灾肆虐关中,导致瘟疫流行。从洛阳到长安的两京道路堆满了死去的灾民。为了维持生命,饥不裹腹的灾民不得不食人充饥。

在两汉400余年里水灾、旱灾、雪灾、蝗灾等不含地震的自然灾害有54次。唐朝立国289年,同类自然灾害竟多达136次,平均两年左右就会发生一次。人口增多遇上自然灾害,带来了严重的粮食短缺问题。

盛唐时期,中央政府每年支付官员俸禄、供养皇室成员及宫中官员需要约340万石粮食,然而,此时关中地区,通过赋税征收获得的粮食只有大约230万石,粮食缺口高达100万石,这一数据还不包括普通百姓的粮食需求,可见关中已经完全不能自给自足,十分倚重关外粮食的输送,为此还专门设置了水陆运使一职,负责从洛阳向长安运送粮食。

崤函古道

可惜,深险如函的山间通道利于军事防御,却不利于交通运输。黄河三峡段猛烈的水势也加剧了河运风险,使得粮食常常不能及时运送至长安,以至于唐太宗、唐高宗、唐玄宗时期都出现了皇帝带领后妃、官员们去洛阳“就食”的现象。

连皇帝都要拖家带口的“逃难”,人地矛盾已经达到了顶点,做“逐粮天子”为了吃饭来往于两京之间,是一件非常难堪的事情,这也是皇帝们不愿意再定都长安的原因之一。

除此之外,赵匡胤建立北宋的时候,不论是关中还是关东都已经牢固的掌握在宋朝手中,对统治威胁最大的是南方割据势力。促使两京体系诞生的东西矛盾不复存在,取而代之的是南北之间的地域冲突,自然没有必要去关中重修被战乱摧毁的长安城了。

宋初的南北对立局势

由于宋朝“强干弱枝”的政策,需要大量禁军聚集在都城,位于通济渠上游的汴州,更加便于控南扼北,也因此成为定都首选。

自宋开始,随着契丹、蒙古族、渤海、女真等北方少数民族的相继崛起,权利争夺的重心随之北移,可以扼守国门的北京最终成为新的政治中心。

失去长安的洛阳,先是因运河在战乱中被破坏而丧失了交通优势,后又因政治中心的转移被彻底弃用,成为一个普通城市。

“北跨”战略的实施

长安洛阳两京体系的衰落既是历史事实,也是现实的映射。人口规模的确是评判城市发展水平的标准之一,大都邑的人口聚集能够带来强劲的发展动力,所以,汉唐向京师进行人口迁徙的策略是值得肯定的,但是并不意味着人口规模越大,城市实力就越强。

在那个时代,封建王朝还没有能力处理好人口激增与有限土地之间的矛盾。人口规模超越关中土地承载能力是无可避免的趋势,长安和洛阳两京也不得不面对必然的衰落。

北跨战略主要涉及区域

西安的“北跨”战略同样旨在解决人地矛盾。正如西安通济区域规划研究院院长李栋所说,“西安渭河以南、城市主城区,发展程度和开发强度已经接近极限,需要新的空间载体来支撑”。

唐朝时期,中央政府为了解决耕地不足粮食短缺的问题,曾大力支持伐树开荒,结果导致水土流失,连郑国渠都因淤塞而被长时间弃用。现在环境保护和生态建设已经得到了高度重视,西安南部和东部都有秦岭和骊山的自然保护区,不能无限拓展,将“北跨”战略作为新的发展重点,正是因为只有渭河北岸还有可以开拓的空间。

引汉济渭工程

上个世纪关中经济的飞速发展,带来了严重的水资源短缺问题。为了解决这一问题,在2014 年开始实施引长江支流汉江的水资源向黄河支流渭河进行补给的“引汉济渭”工程。

如今“引汉济渭”秦岭输水隧洞已经全线贯通,2023年6月份将具备向西安先期供水的条件。“北跨”战略的150个重点项目之所以能够在近日全面开工,正是得益于“引汉济渭”工程所带来的供水保障。

历史上的长安和洛阳,曾因两京体系的分工和协同而得到同步发展,然而两京体系赋予西安和洛阳的共同历史,现如今却使两地在文化旅游等方面产生了一些矛盾和争论,不同的立场和目标,也在不知不觉中拉大着两地的距离。

作者:林子卿

部分图片来源于网络,侵删

参考文献:《唐关中农业与长安城粮食供应研究》《实都策略、人口增长与政治中心东移》《论中国古代多京体系中的两京主体制》《中国古代核心城市变迁与雄安新区》《浅析中国古代都城自西向东迁移》