东坡区(眉山县)乡镇历史

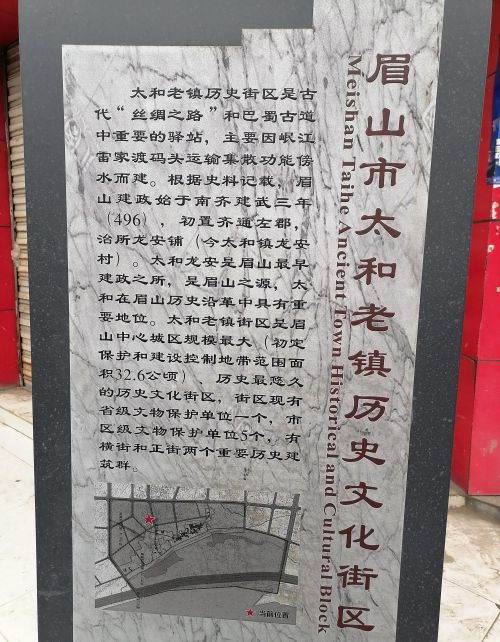

太和镇

1、龙安铺:今太和镇龙安村,为眉山县建置起源地。496年,为了有效管理生獠人,分犍为郡武阳县【今彭山区】西南境,置齐通左郡,治所设在龙安铺。之后的齐通郡、齐通县、青州、第一代眉州、第一代通义县等治所都设在龙安铺。北宋时期,设龙安镇,为眉山县六镇之一。

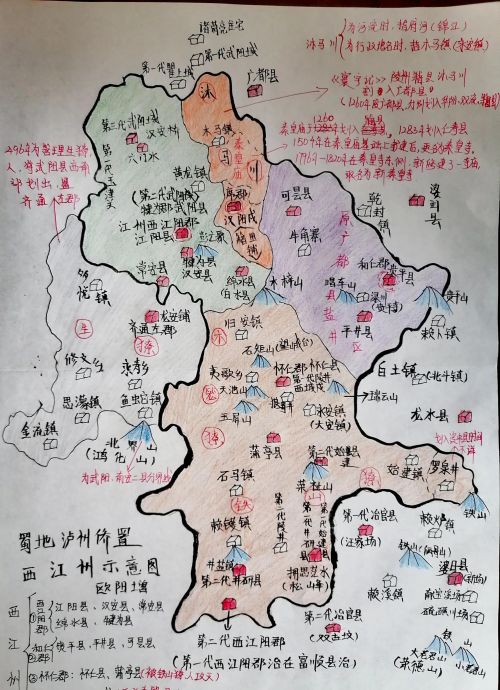

江州示意图

2、太和场:原名石龙场,因岷江之水猛涨导致集场被淹没,迁至官坟山【今太和镇正街】,以“太平和顺”之意,取名为太和场。

太和镇老街

永寿镇

北宋时,设永寿乡,因此地位于眉山、仁寿二县交界处,取“《诗经》以介眉寿”引伸为希望人们永远长寿之意。民国2年,设永寿镇。永寿镇又名王家场,为眉山县沿江水路码头大镇,为物资集散中心。

金花乡

此地曾是生獠人、木笼獠人、铁山獠人聚居地,属陵州籍县夷歌乡【今黑龙滩镇】。北宋时,此地东部一带属仁寿县玉山乡【今虞丞乡】。到了南宋,此地属于眉山县,并设有金花场,据说集场附近山上有一座金花菩萨庙,故名。

复兴乡

五代时期,设鱼娜镇。北宋时期,因鱼蛇水经过境内,更名为鱼蛇镇。明代时,更名为回市镇。因此集场,在宋、明、清初,均设有巡检司,后废,迁址到今地重建,取名为复兴场,属青衣乡。

富牛镇

原名烂泥沟,后兴建集场取名为富顺场。此地是岷江重要码头集场之一,码头地名为牛路口【为古代仁寿县从光相寺场去眉州城必经之路】。民国24年,将富顺场、牛路口各取一字,设富牛乡。

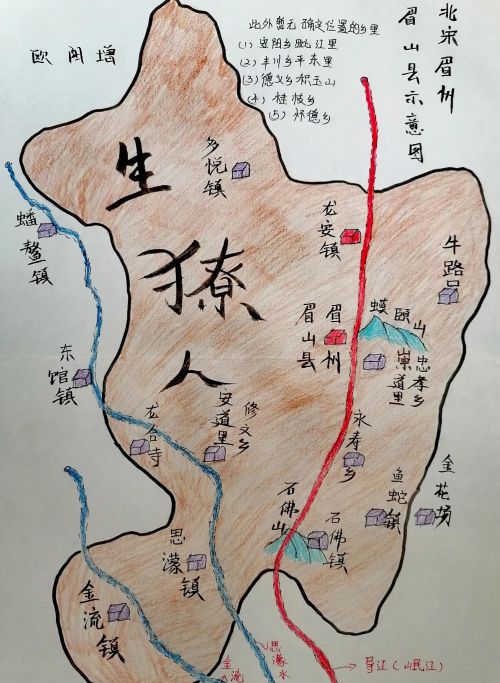

眉山县示意图1

复盛乡

前身为中复场。民国9年,置盛字保。民国23年,将中复场、盛字保各取一字,设复盛乡。

家相乡

民国23年,将大定、石子两场,合取一字保设定石乡。民国29年,因此地为南宋爱国宰辅家铉翁的故里,更名为家相乡。

石伏乡

原名石佛镇,为北宋眉山县六镇之一,也是当时兵防重镇,后废。雍正年间,在石佛废镇附近修建石佛庵,于光绪年间形成集市,取名为石佛场。1954年,设石佛乡。1984年,更名为石伏乡。

罗平乡

原名罗汉场,为码头集场,因场内有罗汉寺得名。由于集场常年遭受洪水,当地百姓为求神保佑太平无事,在清朝初期将罗汉场更名太平场。民国23年,设太平乡。1981年,地名普查时,更名为罗平乡。

五皇乡

原名五皇场,因境内五皇庙得名。1954年,设五皇乡。

柳圣乡

民国9年置柳字保。民国23年,以五圣场、麻柳场,各取一字,设柳圣乡。1962年,麻柳大队划入青神县高台大队。

万胜镇

清代时期,置敦和乡。民国2年,取“万事如意,永远胜利”之意,设万胜镇。

伏东乡

原名伏龙场,因境内为丹棱龙鹄山余脉,下有龙洞河,左有青龙山,右有黑龙庙,河水至此,水流平缓,故名。民国23年,设伏龙乡。1981年,以伏龙场、东馆场【北宋丹棱县四镇之一】各取一字,设伏东公社。1984年,设伏东乡

广济乡

原名广济场,因清代初一乡人赵殿等人广济筹资,在圣母庙新建集市,故名。民国23年,设广济乡

三苏乡

北宋时期,此地为苏洵父子的故居处。元代时,在此修建了三苏祠,后更名为拨股祠。湖广填四川后,在此兴建集市,取名为三苏场。1954年,设三苏乡。

新四乡

1952年,分白马乡5个村:万山村、四和村、大同村、农学村、邓家村,秦家乡3个村:白鹤村、古新村、新星村,以四合场、古新场各取一字,设新四乡。

秦家乡

原名秦家墩,因以秦姓聚居,逐渐形成集市而得名。民国23年,设秦家乡

盘鳌乡

原名蟠鳌镇,为北宋时期丹棱县4镇之一,因境内长揪山脉从太清观向南至五堆石一段,峰峦起伏,如蟠鳌而得名。民国23年,设盘鳌乡。

晋凤乡

原名晋王场。民国29年,以晋王场、凤凰鸡公岭,各取一字,设晋凤乡。

五峰乡

1952年,从万胜乡分出,设天池乡。1981年,地名普查时重名,以境内有五个山峰,更名为五峰乡

多悦镇

原名林埂子。北宋时,以“近者悦远者来”之意,在林埂子设多悦镇,为眉山县六镇之一。后驻地迁移至大王庙,再后迁移现今镇场。

尚义乡

清代,设尚义乡,取“崇尚礼仪”之意而得名。

中店乡

1952年,分秦家乡市村、三官村、马庙村、观音村、万冲村、太宝村,设中心乡。1981年,地名普查时重名,以中心场、李店子,各取一字,更名为中店乡。

郑军乡

民国23年,以郑山口、将军庙两场,各取一字,设郑军乡。

正山口乡

1952年,分郑军乡,以正兴场、郑山口两场,各取一字,设郑兴乡。1981年,因地名普查时重名,更名为正山口乡。

海珠乡

原名将军庙,又名海珠坝。相传,曾有一位将军阻止二郎神把海珠坝化作一片汪洋,民众立将军庙祭祀,后形成集市。1961年,设将军公社。1981年,更名为海珠公社。1984年,设海珠乡。

北宋眉山县示意图

思濛镇

北宋时期,设思濛镇,为眉山县六镇之一,因境内的思濛水而得名。

修文乡

北宋时期,设修文乡,因提倡偃武修文,而得名。后因境内遍地种植冬瓜,故而将集场更名为冬瓜场。

山宝乡

原名三宝场,因境内有三件宝贝:镜子、石猴、小马骏,而得名。1954年,设三宝乡。1984年,更名为山宝乡。

龙兴乡

原名龙兴场,因境内山脉似一条龙,取“兴旺发达”之意而得名。民国29年,设龙兴乡

黄家乡

原名黄家山,因此山以黄姓聚居故名。民国23年,设黄家乡。

崇仁镇

民国30年,分思濛镇11个保,设崇仁乡,以“崇尚仁义”之意得名。1986年,设崇仁镇。

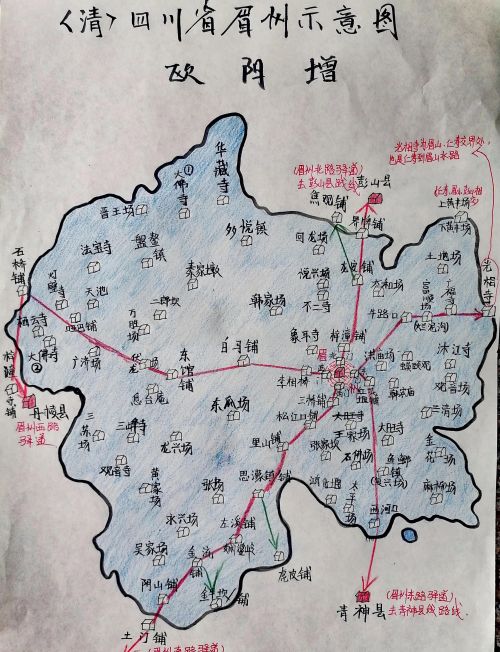

眉山县示意图2

娴婆乡

原名雁摩铺,后更名为银龙场。清代乾隆末期,更名为娴婆岭。据说,在望远坡有一老妪结茅屋于路旁,以纺织为生,日备茶水、雨具,夜点灯以济行人。常年如此,远近称颂她为娴婆。老妪死后,就地安葬,后人将此地的娴婆墓称为娴婆岭。1984年,设娴婆乡。

莲花乡

原名莲花场,因境内有一莲花池,夏季莲花繁茂,在距池约1公里处,住有王、张、曹、萧等姓,出资修建街道,设商店,形成集市取名为莲花场,属青神县。1960年,莲花场划入眉山县。1984年,设莲花乡。

镇江乡

原名镇江场,因该场位于岷江弯道岸旁,涨水时江水直冲岸边,时有水灾发生。故在境内修建王爷庙【镇江院】用于镇江流,庙址逐步形成集市,取名镇江场。场北有一小河,上面修建有一座桥,后被冲毁,重修后,取名为新桥,后成为镇江场的别称。

回龙乡

原名回龙场,因盘龙山南来,或起或伏,状如回龙,故名。1984年,设回龙乡

悦兴乡

原名悦兴场。此地是眉山县城至回龙场、太和镇至多悦镇,必经之路,设有打尖歇脚小店,来来往往之人休息居多,逐步扩建食宿形成集市,以“悦远来,生意兴旺”之意,取名为悦兴场

崇礼乡

北宋时期,先后设忠孝乡崇道里、崇礼里、崇礼乡,后废。清代是,建有洪庙场。1984年,设崇礼乡。

土地乡

原名土地场。民国23年设土地乡

新华乡

1954年,以富牛乡新民村为中心,分复盛乡部分村,设新民乡。1961年,以“新兴中华”之意,更名为新华公社。1984年设新华乡

光华乡

1954年,分崇礼乡4个村:白马村、许家村、罗家村、高罗村,分家相乡4个村:大定村、启明村、大合村、大林村,设新华乡。1961年,更名为光华公社。1984年,设光华乡。

白马铺乡

原名白马铺,1984年设白马铺乡

张坎乡

原名张家坎,以岷江畔高河坎,又为张姓聚居地,形成集场,故名。民国23年,设张坎乡。

松江乡

原名松江口,因此地位于松江出口故名。1984年,设松江乡。

鲜滩乡

原名鲜滩,因此地地势低,常年被水淹没,将“淹”谐音化为“鲜”,故名。1984年设鲜滩乡。

象耳镇

原名象耳寺、五里墩。1986年,设象耳镇。

大石桥乡

原名大石桥。民国27年,设大石桥乡。