朱高炽的经济账:停止下西洋,计划撤军安南,准备迁都,只为省钱

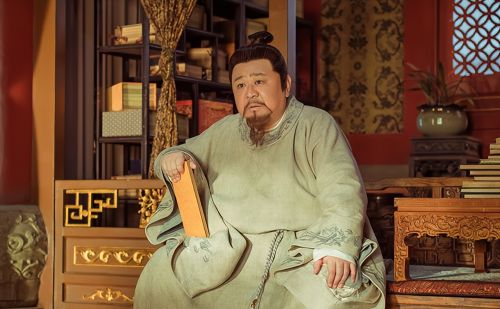

一提到明仁宗朱高炽,很多人都说,这是一个好皇帝。

他在位仅10个月,就根据当时的局势,停止了朱棣年间几项折腾的大工程,制定了修生养息的政策,开启了“仁宣之治”的盛世。

明史称赞他:在位一载。用人行政,善不胜书。使天假之年,涵濡休养,德化之盛,岂不与文、景比隆哉。

不过,也有人认为,他的眼光不够长远,政策过于保守,需要为明朝的衰弱负一定责任。

而他干的,或者准备干的这3件事,更是争议了数百年。有人觉得,幸好朱高炽去世得早,要不然,如果让朱高炽把这些事全都干成了,明朝恐怕连北方都保不住。

本文我们就来说一说,朱高炽的这几件极具争议的大事。

01、停止下西洋

朱高炽登基的第一天,就干了一件大事:停止郑和下西洋的活动。

这条命令,直接发布在他的即位诏书里,可以看出他对这件事是多么地迫切:所有下西洋的宝船,修造活动一律停止,在外的船只全都回到南京,相关工作人员,全都结束任务,返回京城。

而郑和这个航海英雄,则担任南京守备太监。名头虽然好听,但是当时皇帝和重要的官员都在北京,南京的官员,基本是养老的闲职。

后来,他更是被打发去修建南京的宫殿了。

《明仁宗实录》:下西洋诸番国宝船悉皆停止,如已在福建太仓等处安泊者,俱回南京,将带去货物仍于内府该库交收。诸番国有进贡使臣当回去者,只量拨人船护送前去。原差去内外官员速皆回京,民稍人等各发宁家。

我们都知道,郑和下西洋,是航海史上的壮举。他第一次下西洋,是在1405年,比哥伦布发现新大陆还要早87年。

这么伟大的行动,朱高炽为什么要停止呢?

答案是:实在是太劳民伤财了。

下一次西洋的消耗有多大呢?

人员方面,郑和可不是一个人下西洋的。他的船队有大约2万7千人,光这些人的工资和补给,就是一项大支出。

物资方面,郑和航行的船只数量,比较可信的记载,是200多艘,其中包括62艘大型宝船。建造这些船只,需要从云南、贵州等地采伐足够巨大的木材,还要从各地采办生漆、石灰等原料,从四面八方运送到南京的船只建造处。

这对于明朝的运输条件而言,负担可想而知。

而郑和出海,还携带了大量物资。光一次从景德镇烧制的陶瓷,就有好几十万件,更别提难以计数的丝绸、茶叶、宝石等特产和珍宝。

到了朱棣后期,明朝维持这样的远航活动,已经相当吃力了。朱棣就曾因为国库原因,不得不宣布暂时停止远航活动。

明朝付出这么大代价下西洋,又有什么收获呢?

开拓眼界、宣扬国威、促进中外经济文化交流,这些都是我们后人总结出来的重要意义。而在当时明朝的君臣眼里,维持这样的航海活动,实在是得不偿失。

诚然,郑和从西洋带回来不少宝贵的奢侈品,如香料、珍宝、长颈鹿,以及国外的工艺和技术等。

但是,这些大多数都是宫廷使用的奢侈品,难以回馈到国库上。明朝的官员,还因此吃了不少明亏。

比如说,郑和从海外带回来大量胡椒和苏木等香料,光从南京调往北京的,一次运送就有几百万斤。这么多的香料,怎么用得完呢?

朝廷想了一个非常缺德的主意:用来给官员发工资。从永乐末年,到成化初年,一发就是50年。

关键是,这些香料,用又用不了多少,卖又卖不掉,这简直是变相克扣工资啊。

《明宣宗实录》:永乐二十年至二十二年,文武官俸钞具折支胡椒、苏木。

我们都知道,由于朱棣实在是太能折腾了,在位22年,同时折腾了很多件大工程,到了朱高炽登基的时候,已经是国库空虚、民怨四起。

像下西洋这种“虽所取无名宝物不可胜计,而中国耗费亦不资”的活动,朱高炽一算经济账,怎么算都觉得不划算,登基当天就给停止了。

后来,朱瞻基登基之后,经过多年的休养生息,又再次打起了下西洋的主意,在一片反对声中,强行命令郑和第7次,也是最后一次下西洋。

不过,朱瞻基在位仅10年就英年早逝。他去世之前,第8次下西洋的活动正在筹划,而他留下的辅政大臣,依然是当年忠于朱高炽的那批人。他们甚至来不及等新皇帝正式登基,就以朱瞻基遗诏的名义恢复了朱高炽时期的政策,把下西洋的活动全部叫停。

再后来,明宪宗朱见深又一次打算下西洋的时候,却发现,连当初的航海资料都找不到了。这件事只能不了了之。

而朱见深在位期间,西方的大航海运动,正如火如荼。就在朱见深去世5年之后,哥伦布就发现了新大陆。

假如明朝坚持下西洋,能不能在大航海运动中分一杯羹呢?

历史没有如果。而朱高炽作为第一个明确停止下西洋的皇帝,他的这一举动,从古至今,都充满了争议。

02、计划撤军安南

安南,是越南的古称,从秦朝开始,就是中国的领土,直到宋朝初年,安南趁着中原混战,独立了出去。宋朝非但未能收复安南,还在多次败仗之下,默认了安南独立的事实。

朱元璋建立明朝之后,把安南列为了“不征之国”,原因是:得其地不足以供给,得其民不足以使令。

意思是,那里土地产出少,人也难驯服,得到了也没啥实质上的收获,得不偿失。

可是,朱棣却违反了朱元璋的劝诫,出兵安南。有史学家认为,这是和郑和下西洋遥相呼应的行动,控制了安南,获得了出海口,就可以提高明朝对海洋的控制力和影响力。

不过,出兵安南的代价,是巨大的。朱棣“前后用兵数十万,馈饷至百万余”,终于把安南并入了版图,可是安南当地的反抗活动,从来没有停止过,为了维持当地的稳定,又是一笔大开销。

而当时的安南,是一个穷地方,距离明朝核心区域,又非常遥远。明朝在安南,既收不上什么税,也得不到什么实用的物产,可以说是只有投入,却没有收益。

早在当太子的时候,朱高炽就觉得,占领安南这一笔经济账,实在是太不划算了。根据《明宣宗实录》记载,他曾对当时还是少年的皇太孙朱瞻基说,朱棣的行动是不对的,安南就应该像朱元璋说的那样,是不征之国,好好做一个藩属国就可以了。

朱棣一去世,朱高炽当家做主,就立刻把想法变成了行动,准备循序渐进地从安南撤军。

当然,朱高炽登基仅10个月就去世了,自然没来得及完成这项大工程。最后是由从小被他灌输安南不该打的朱瞻基正式下令,明朝彻底放弃安南。

这一举动,到底正不正确?

这哪怕是在明朝,都引起了轩然大波。

如果只看仁宣两朝的经济账,这个决定,似乎是壮士断腕,英明无比。

但是,这也让明朝,乃至后来的清朝,都失去了收复安南的机会。

而几百年后,时代不同了。那块地方,已经成为中南半岛重要的出海口,战略地位非明朝的时候可比。

再回看安南丢失的全过程,更是让人觉得扼腕叹息。

03、准备迁都回南京

1421年,朱棣正式迁都北京。这引起了众多朝臣的不满和反对,甚至还发生了著名的“午门骂战”。

对此,备受朱棣打压的太子朱高炽,是一句话都不敢说。可是他一登基,就立刻亮出了他的真实心意:他要还都南京。

当然,这个决定,不仅仅是出于他更喜欢南京的个人情感,也有着现实的考量。

其一,自唐宋以来,经济中心早已南移。对于明朝而言,江南是重要的赋税重地。而北京离江南太远,对江南的掌控力会削弱。其二,南方物产丰富,而北方的物资不足,诸如粮食、日用品等众多物资,都需要通过漕运从南方运到北京,运输成本非常高,损耗惊人。其三,当时由于迁都不久,各种规定混乱,甚至官员工资中米粮的部分,都要去南京领,既繁琐,又浪费。简而言之一句话:还是钱的问题。南京做都城,比北京做都城,开销更低,管账也更方便。

这对于继续休养生息的朱高炽来说,非常重要。

朱高炽登基第二年,下令明朝的都城改为南京,而北京,则被称呼为“行在”,意思是天子的临时驻扎地。

他打算,第二年春天就返回南京居住,为此,他特地派了一些太监去南京,把宫殿给收拾出来。

而且,他还以南京地震为理由,让太子朱瞻基前往南京镇守。一般来说,太子不会轻易离开政治中心,朱高炽此举,普遍认为是让朱瞻基去为迁都打前哨。

《明仁宗实录》:朕以来春还京。今遣官匠人等前来,尔即提督,将九五殿各宫院凡有渗漏之处随宜修葺,但可居足,不必过为整齐,以重劳人力。

不过,朱高炽还都南京的打算,终结于他的过早去世。

朱瞻基登基之后,左右为难。他并不想回南京,可是他的父亲已经下令迁都,他若把都城又改回北京,未免显得太不孝了。而且明朝的都城短期内改来改去,也不太好。

于是,朱瞻基采取了“拖”字诀,一方面,绝口不提要把北京改回都城的事情,一直把北京叫做“行在”,并且没有叫停南京收拾宫殿的事情。另一方面,更是绝口不提搬回南京的事,反正他这个皇帝,就赖在北京不走了。

这一拖,就拖了10年。朱瞻基去世的时候,北京依然是名义上的“行在”,但是却是明朝实际上的都城,这已经成了既定事实。

最终,朱瞻基的儿子朱祁镇下令,明朝的都城,重新更改为北京,而南京,则称为“留都”。朱高炽迁都回南京的愿望,彻底无法实现了。

这也是朱高炽的各项措施里,争议非常大的一项。

很多人认为,以明朝的实力,若迁都回南京,恐怕要守不住北方的疆土。朱高炽过早去世,导致迁都失败,无形中帮了明朝一把。

04、写在最后

停止下西洋,错失了大航海的机遇;

从安南撤军,失去了中南半岛的重要出海口;

迁都回南京,可能会让明朝守不住北方的疆土。

这几项争议极大的事情,有的朱高炽做成了,有的只开了个头,有的失败了。

而细数他要做这些事的原因,核心只有一个字:钱。

没钱,皇帝也愁啊。

你说是不是呢?