“桥痴”高国喜:10年拍摄8300多座古桥

■徐蕾 尹梦真 褚磊 文 王锐 摄

跟随春天的脚步,72岁的高国喜再次挂上相机,踏上了走村串户、寻访古桥之路。这次,他将视角对准了远近闻名的“桥乡”浙江绍兴。“一座座老桥就是一个个城市的记忆符号,我想用自己的镜头记录它们的故事。”

从常州出发,新北区新桥街道江湾社区居民高国喜用10年时间,自费行程2万多公里,拍下了1.3万幅照片;记录的8300多座古桥,多为民国时期及以前建造。高国喜也因此成为大家口中的“桥痴”。

古桥古韵,集能工巧匠的智慧与创造力

上世纪70年代,高国喜第一次接触胶卷相机,便一下子对这个有趣的奢侈品爱不释手,“它定格美丽瞬间,令我着迷”。此后几十年里,虽然因为工作原因时有中断,但高国喜的摄影梦一直没变。退休后,闲暇时间多了,高国喜的古桥寻访之路就此正式开启。

2013年国庆期间,一次去武进采风的路上,高国喜意外发现一座古桥静静卧在绿波上,他异常兴奋:“在常州的乡镇,竟然还有如此独具古韵的桥。”于是,他沿着河道一路追寻,当天,6座古桥被他收进镜头。这些普普通通的石桥,虽多已“退役”,但仍保留着巧妙的构造、质朴的外形,历经风雨不倒。

“常州究竟有多少古桥?”高国喜感到好奇,他查阅资料,也想一睹古桥真容,从此踏上了漫漫“寻桥路”。

让高国喜印象最深刻的,是位于武进区前黄镇寨桥的五洞桥。“这座桥的最大特色是由三座桥首尾相连‘拼合’而成。年岁最久的五孔石拱桥,建造于明朝成化年间;另外两座水泥双曲拱桥,分别建于民国时期和解放后。”高国喜说,这也是一座界桥,跨过最后一座拱桥便到达宜兴。作为曾经连接武进与宜兴的交通要道,如今虽已杂草丛生,但仍能引起人们的无限遐想。

在寻访了常州40多座古桥后,高国喜有了一个总体印象,常州古桥善于因地制宜,经常可见多种形式的嫁接与灵活运用,体现了常州桥梁工匠的智慧和创造力。

时常凌晨出发,寻桥之路不轻松

慢慢地,高国喜的寻桥之路走出了常州,向长三角城市群辐射。寻访并不容易,高国喜使用最多的交通工具是客运汽车,客运汽车不到的地方,就靠双腿走路。为了能拍到最美的风景,他常常凌晨就出发。

“每次出发前,我都会翻阅地方志,再靠地图找到古桥大致地点。”高国喜说,到了目的地想要找到桥,还要靠一张嘴和两条腿。

“古桥不好找,有的桥因为年代久远,桥名被当地人改了又改。有的明明出现在地方志上,却找不到。还有的老桥位置偏僻,遇到封路,明明就在眼前,却要绕很多路。”遇到这些情况,高国喜往往通过询问周边村民,或者根据河流走向来判断桥所在的位置,“有一次,一天走了50多公里”。

即使找到了,拍起来也不容易。“一些古桥被尘土、树枝、乱石掩盖,拍摄之前,我向村民借来铁锹扫把打扫干净。”高国喜说,一些小型石梁桥造型简单,要拍出气势很难,为了找最佳角度,他有时需要趴在桥下或走到溪滩上,十分危险。有一次,差点连人带相机都跌落水中。划破手、被狗追也是家常便饭。

这10年间,他也想过放弃。“既费时费力,也产生不了经济效益。但想想这样做能让更多人了解古桥并去保护它们,就觉得很有意义,便又有了坚持下去的力量。”

边拍摄边拾遗,致力古桥保护与文化挖掘

在长期的拍摄中,高国喜发现,随着城市的发展,大量古桥丧失交通功能。“所以,我后来把古桥信息尽可能地记录完整,比如年代、位置,还有桥上的桥心石、桥额、望柱、楹联、雕刻等细节。”

高国喜还翻阅了大量相关书籍,并从中了解到古桥的建造技法以及相关知识,这样在拍摄中,心里也更有谱。

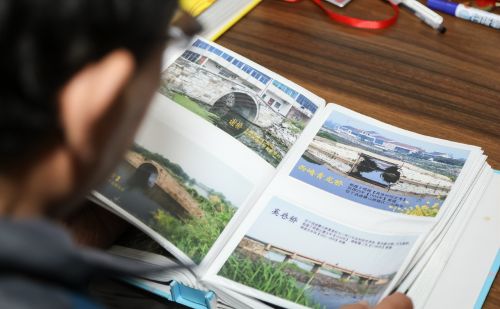

在高国喜的相册里,古桥照片按结构、年代分门别类。高国喜说,很多地方出版关于古桥的书籍,他在拍摄中发现了一些被遗漏的桥。如在新北区新桥街道,有建于明朝的马鞍桥;在钟楼区西林街道,有建于清康熙年间的登云桥。这些桥并不在文保范围内,但在高国喜的建议下,当地开始重视并着手保护这些古桥。

现在高国喜最忧心的是,“我的年纪越来越大,怎样才能让更多年轻人加入到记录、保护古桥的行列,让古桥文化发扬光大?”