北京下苑村:艺术融入乡村的一种可能

3月19日,北京下苑村,陶艺雕塑家郑玉奎在工作室给昌平区老年大学兴寿分校的学员上2023年第一期陶艺课。十几位学员都是镇里的村民,年纪最大的已84岁(南方人物周刊记者 梁辰/图)

村民王宝珠的工作室就在自家院里,有120平米,挑高7米,很敞亮。在农村,这样的房屋结构不常见。和王宝珠共用一个工作室的画家黑子(本名申建军)说,这个空间好,适合画大画。

北京城区以北50公里的昌平区兴寿镇下苑村,面积1.2平方公里,王宝珠的工作室就坐落在村口不远处。大开间一分为二,黑子和王宝珠各占一边。周末遇上了,偶尔交流一下。王宝珠有时不确定怎么调色,会向黑子请教。他不好意思地解释,自己没有受过专业训练,只能凭着感觉试。

村民王宝珠正在根据少年时的记忆,描绘当年昌平修铁路的场景。画面中有上百人,复杂的构图和大场景对他是个挑战(南方人物周刊记者 梁辰/图)

1995年起,下苑村陆续有艺术家进驻,建立工作室,或是开工作坊、做艺考培训。1990年代后期,中央美院的教师钱绍武、田世信、王少军等陆续来到下苑村。2000年,钱绍武给这里题字,写下“下苑艺术家村”。

将近三十年过去,艺术家有的住下,有的离开,有的回来;在艺术家和一百五十多户村民的合力下,下苑村的生态发生剧变,艺术与生活紧密相连。

艺术家黑子给王宝珠讲解颜色在光线下的过渡和变化(南方人物周刊记者 梁辰/图)

63岁的王宝珠最出名的作品系列是驴。墙上大大小小的画、工作室角落摞满的画板只是“冰山一角”,他笑着说,这批画前不久刚参完展回来。六七年前,他第一次受邀参加画展,带着画作去了前门琉璃厂。后来,他的画作又陆续出现在北京798艺术中心和炎黄艺术馆等。

“特别质朴,”3月的一个周末,在工作室里,黑子这样评价王宝珠的画。黑子2005年开始来到下苑村生活。王宝珠那几年在村里开小超市,有时会帮艺术家运画框到美术馆。黑子建议王宝珠尝试自己画,王宝珠于是开始画毛驴。小时候,生产队扎在村里,毛驴多的时候有几十头,他喜欢骑毛驴玩儿。驴很瘦,但吃苦耐劳。

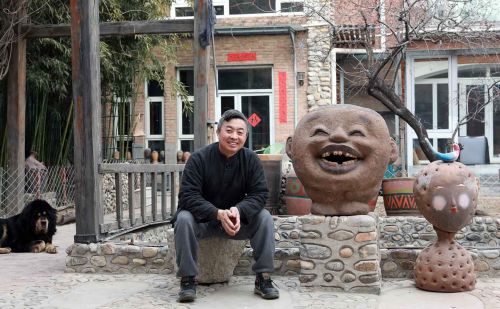

郑玉奎工作室的院子里摆放着他的雕塑作品(南方人物周刊记者 梁辰/图)

看到王宝珠的画,黑子觉得那是一种返璞归真:“我们是不敢画、不可能画这种:不一定形准,但味儿必须得对,现实中驴可以不长这样,脖子、头弄大了,但你一看这就是驴。他们是回归到直接感受,回归到画画。”

王宝珠记得,2015年有个内蒙古的藏家来看画,突然说,特喜欢,这画多少钱?王宝珠高兴,“有人认可就行了,甭管多少钱。”他的画,已有几十张陆续被买家买走。

从王宝珠的工作室走出去一百多米,就到了陶艺雕塑家郑玉奎的工作室。也是在这个周末,郑玉奎在这里给昌平区老年大学兴寿分校的学员上了2023年第一期陶艺课。十几位学员都是镇里的村民,年纪最大的已84岁。兔年伊始,长桌上立着两个郑玉奎给学员作样本的兔耳杯,两只耳朵弯弯的翘在杯壁上方,几道胡须飞着,兔子神态生动。

一名老年大学的学员在陶艺课上制作兔耳杯(南方人物周刊记者 梁辰/图)

“咱不着急啊,”郑玉奎面色红润,语气和缓,绕着长桌走来走去,看学员捏的进度。“薄了,”郑玉奎说着,帮一位老龄学员把已经立起来的杯壁放下、摊平,还原成一个长方形陶块,再对折,用小锤敲,大拇指腹出力撵,杯壁眼见着厚了起来。

工作室四周的展柜上是郑玉奎制作的陶艺作品,其中大多是笑意盈盈的人像,“有些人可能喜欢表现悲壮,我喜欢比较快乐的。”人像的神态许多取自他在下苑村日常接触的村民。“他们笑,跟你说话,是真心的,你能看出来。”

2022年初,王宝珠开始在下苑村的林场工作,林场占地万亩(南方人物周刊记者 梁辰/图)

郑玉奎也喜欢和村民一起做陶艺,“想象力没有上限,你不敢想的东西,他敢做,(比如)给大象长上一个鱼尾巴,这是合理的,因为那是他想象中的东西。创作思路一下子就打开了。”

一个多小时后,学员们的兔耳杯都有了形,有学员做了两只垂耳朵,也有的做了两个杯柄。“双把的也挺好,不用改了。把自己说服了,就是对的。”郑玉奎对学员们说,“没有标准和对错,尽情发挥想象力就好。”

郑玉奎老家在山东淄博郊区,1980年代从山东轻工美术学校毕业后,在陶瓷厂工作。1988年他到中央美院进修过一年,那时他就发现,比起画图纸、做茶具和咖啡杯,他更喜欢捏人像。2003年郑玉奎第一次来到下苑村,便觉亲切,这里的人不排外,他很快就跟村民们熟识起来。现在,郑玉奎的工作室不时接待国际访客,也常有村民来这儿溜达,参观陶艺,看水池里养的锦鲤。

下苑村文化广场的景观雕塑,后面的二层建筑是艺术家郑玉奎的工作室(南方人物周刊记者 梁辰/图)

2014年,王宝珠家盖了新房,很开阔。黑子发现这里很适合办展,一是省却了搬运画作的舟车劳顿,也为驻村艺术家们提供了相互了解和交流的可能,村民们看展也方便了,推门就能逛展览。在黑子的建议下,王宝珠敞亮的新房成了下苑村的公共艺术空间。

2020年起,因为新冠病毒疫情,展览被叫停。黑子干脆搬进来,成了王宝珠的租客。从下苑村走出去不远就是水库,黑子常去水库边遛狗散步,看到熟人,大家远远地招手致意。

他近些年的创作灵感也大多来自下苑村,工作室墙上蓝色的大画幅粼粼波光,是村北的桃峪口水库。

周末,孩子们在下苑村文化广场的景观雕塑上玩耍(南方人物周刊记者 梁辰/图)

4月15日,2023下苑艺术生活季开幕。在几场沙尘暴后,北京终于有了晴天。郑玉奎工作室外的下苑村文化广场上扎满了摊子,从冰淇淋、咖啡到首饰和手作包包,一应俱全。孩子们在广场上跑来跑去,玩得高兴,与工作室外墙上标志性的笑脸,相映成趣。

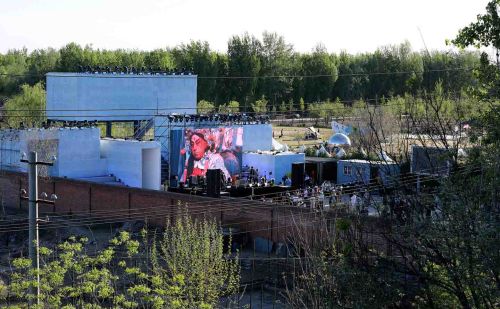

搭建许久的主舞台上,一支青年乐队正在演出。广场上有穿汉服的年轻人、自驾来下苑村观光的一家三口,也有当地村民——这天午后到晚上10点,有近十支乐队轮番演出。一名戴墨镜的老人坐在自己的电动三轮车上,听了三首歌,然后发动车,掉头回家做晚饭。

下苑村一直致力于让艺术与村民发生更深层的交融。村主任冯志广介绍,2016年起,下苑村开始挖掘艺术家资源,鼓励艺术家自发举办活动,除绘画、雕塑之外,还有音乐、舞蹈等。冯志广谈到,下苑村未来的发展目标,是想打造文旅平台,带动、扩大周边农副产品及旅游消费市场的发展,让村民集体增收。

村民在彩绘墙前交谈。下苑村两百多米的彩绘墙由驻村艺术家和村民共同完成 (南方人物周刊记者 梁辰/图)

2018年,下苑艺术生活节第一次开启,除了日常生活、创作之外,下苑村尝试开发新渠道,让艺术家、手艺匠人、游客和村民在这里相处和碰撞。2022年起,下苑艺术生活节升级为下苑艺术生活季,下苑村成为季节性的艺术公共空间。今年4月,冯志广一直忙于艺术生活季的筹办工作。

2022年,下苑村入选“全国乡村旅游重点村”和“北京市文化旅游体验基地”。冯志广谈到下苑村“艺术+乡村”模式的独特性:“从90年代起,艺术家在这儿生活、创作,老艺术家变成新村民,把这儿当成家、根儿了,形成一种原生态,这是其他地方很难有的。”

音乐会的主舞台上播放“2023下苑艺术生活季”的宣传片(南方人物周刊记者 梁辰/图)

艺术家与下苑村的联结愈发深厚,而村民也在长期的艺术氛围中获得养分。

2022年初,王宝珠开始在下苑村的林场工作。3月的下午,他带我们来到这里,四五位工友正忙着种树:有人犁地,有人站在梯子上剪枝。种植一棵树平均需要四五个小时,“人从颈椎到腰都高度紧张”。一年四季,一周五天,每天工作8小时。春天栽树浇水,夏季跟虫子作战,秋天清扫落叶,冬季在林区防火。

4月15日,“2023下苑艺术生活季”开幕,驻村及各地的艺术家与村民一起打造出包含展览、演出、市集等多项内容的乡村文旅活动,吸引了不少游客前来参观(南方人物周刊记者 梁辰/图)

这些年画画以后,王宝珠感觉自己的感官打开了。看着树,他更喜欢观察细部——叶子的形状、树枝的生长方向。接下来他想画林场:工友们在没过膝盖的杂草丛里打草、夏天给树打药时穿着厚重的防护服汗如雨下,工友把卫生纸塞在眼镜腿和脸颊的空隙里,用来吸汗……

每晚睡前,王宝珠都会画上一两个小时。“真就放松了,这是减压。一两天不画画,就觉得特不舒服。”不忙的时候,他会在速写本上画草稿,捕捉灵感。他给我们看手机里拍的今春雪景,也是他以后想画的题材:白茫茫的林间,四下无人,挺美挺安静。

前来参加“2023下苑艺术生活季”的游客在彩绘墙前拍照留念(南方人物周刊记者 梁辰/图)

下苑村文化广场的景观雕塑是当地热门的“网红打卡点”(南方人物周刊记者 梁辰/图)

南方人物周刊记者 梁辰 张宇欣