浅析罗马史:帝国时代——罗马治下的和平(3)

导语:浅析罗马史:帝国时代——罗马治下的和平(3)

奥古斯都的苦心

如果说恺撒是罗马史上最善于凝聚权力的政治家,那么,屋大维就是罗马史上最善于运用权力的政治家。当然,恺撒运用权力和屋大维凝聚权力也都是高手中的高手。

我们通过屋大维完成帝国的建造来看看他如何运用权力,背后究竟是什么样的良苦用心。这里我们引入一对概念,屋大维的丰功伟绩就更容易得到清晰的理解,那就是“专断性权力”和“基础性权力”。

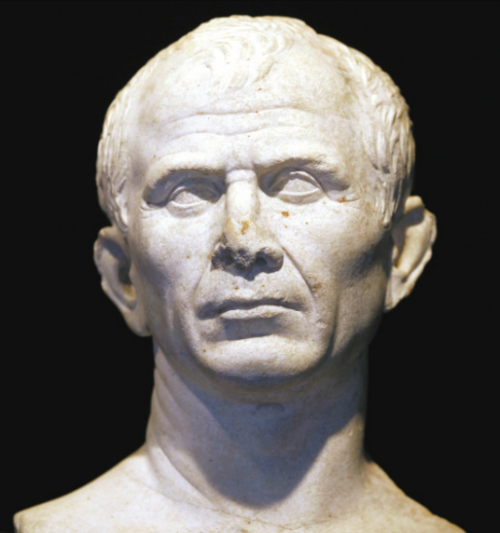

恺撒

“专断性权力”(Despotic Power)尽管存在复杂的学理解释,但它和普通人对权力的理解非常吻合,它就是说一不二的权力,就是唯我独尊的权力,就是目中无人的权力。在专断性权力的逻辑当中,权力非常容易被等同于“意志”。

所以它非常符合韦伯对权力的定义,“将个人之意志加诸他人之行动的可能性”。无论权力是从武力、名誉、金钱哪种矿石通过组织、策略、感染力哪种机制练就而成,成了之后就可以命令别人,让别人服从。

权力大小似乎和掌权者的意志强弱成正比,而绝大多数人对权力的迷恋或者厌恶也都由此而来,希望用自己的意志压倒对方的意志,或者讨厌被任何人的意志压倒。

但还有另外一种权力和专断性权力相对,就是“基础性权力”(Infrastructural Power),这是大多数人不熟悉的。它是集体性的,而不是个人性的,所谓集体,就是涉及权力的共同体,因此,它是集体授权形成的权力。

它是规范的,而不是专断的,所谓规范,就是明明白白说清楚什么情况下服从谁的命令;它是职务性的,而不是人格性的,所谓职务就是权力的法定承担者,有职务才有权力,没有职务,再伟大的人格也没有权力发号施令。

它是有逻辑的,而不是权宜性的,所谓逻辑就是按照社会政治事务通常的解决方法展开,不需要把每件事情都当作特例来处理。这种权力是一个国家的基础设施,就像道路、桥梁、码头、路灯一样。

举一个例子。如果我们闯红灯被警察拦下扣分、罚款,不会认为执法的警察对我们实行专断意志,非要把他的个人意志凌驾于我们之上。

因为不许闯红灯的规则是我们每个交通参与人都默认支持的,它的存在保证了道路交通井然有序。而作为执法者的警察处罚我们闯红灯的行为是在维护我们共同的秩序。当警察在处罚时,他是有权力的。

专断性权力用起来很爽很畅快,但是非常危险,因为它启动了“意志的较量”。发令者的专断性越强、范围越大、频率越密、涉事越多,服从者的意志就越被压制,就越处于非人化的境地,就越会有誓死相拼的反扑。

专断性权力的使用半径有限,一个人能对几个人直接发号施令呢?如果要对广土众民发号施令,就必须有下属层层下发命令。两个巨大的困难自然就出现了。

第一个困难,这些一层又一层的下属凭什么服从命令呢?如果每一层都凭借恐惧的心理基础威胁下级,整个国家就是专制。整个国家的任何级别之间都会形成“意志的较量”,它就陷入了潜在的战争状态。

第二个困难,这些一层又一层的下属是否必须忠实地执行命令呢?那意味着他们不能拥有专断性权力,他们只能以专制者的意志为意志。可是一个广土众民的国家,皇帝怎么能一个命令就适应千差万别的各地情况呢?

于是,专断性权力会在官员的忠诚和事务的弹性之间陷入两难。

对比基础性权力,它几乎不需要面对上述两种困难。它是讲道理的授权形成的权力,它依据规范有逻辑地运行,事情就该这么办,大家即便利益不同也能理解,也要遵从,在这种逻辑当中就几乎不存在“意志的较量”。

如果都是按规矩办事,民众都是服从规矩设定好的特定事务中的权力,官员有自由裁量的权限,就可以一层层地实现命令在当地的落实。但一个国家,尤其是大国,不可能全部都是基础性权力,而完全消灭专断性权力。

因为总有无法常规化、无法逻辑化、无法例行公事的大事出现,这些事情需要乾纲独断,需要雷霆万钧,需要说一不二。那么,一个国家就要把解决特殊重大问题的专断性权力用宪法的授权交给特定的人,就像罗马共和设立了独裁官制度来解决国家危难。

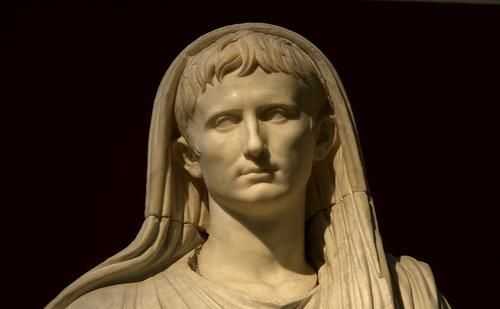

屋大维

区分清楚专断性权力和基础性权力,我们再来看屋大维的做法,就知道他有多明智。他的一生都在极力地创造和铺展帝国的基础性权力,而且,极其小心谨慎地使用个人的专断性权力,最重要的是,他使用个人的专断性权力也是为了创造和铺展帝国的基础性权力。

从结果来看,屋大维把罗马带上了巅峰。所谓巅峰,就是帝国秩序有效解决了共和中期以来急速扩张导致的种种问题,使得海量的多元要素达到更高级的均衡状态,整合为一体,它们各得其所、各自相安、各自相助,形成相互加持而不是相互伤害的局面。

“他懂得如何把在罗马人民的各个阶层中最普遍而广泛传播的希望转变成完美的政策。”打造帝国秩序的关键是重新塑造罗马的社会和政治结构。

既然是巅峰,自然是山已经堆起来了。原来的城邦罗马是一个相对平等的寡头统治,结构相对扁平,贵族和平民差距不大,可以协商、可以妥协。罗马共和制度建立在这样的基础之上,是合适的,也是有效率的。

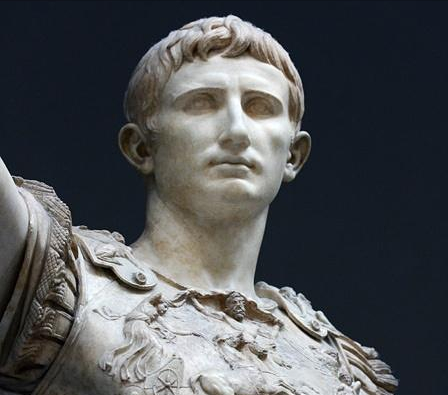

屋大维

但体量增大导致底座上的平民海量地增加,而且贫富差距急速扩大,社会已经不再扁平。适合扁平的共和此时内外交困。她的外部管理幅度有限,手伸不了那么长,管不了那么多、那么大、那么复杂的事;她的内部协调难度增加,甚至走向了贵族分裂、党派斗争、内战不止。海量平民的崛起对扁平的共和制度来说简直就是泥石流。

合理的解决方案是聚沙成塔,用上下方向的流动性吸收和消化底座上的相互冲撞。这样一来,由于体量扩大带来的巨大能量,就会由破坏性的泥石流转变成建设性的人往高处走。

用一个空间形象来说就是,广场上已经人满为患没法一起商量事情了,甚至已经互不相让地争吵,最后酿成了暴乱,怎么办?建高塔,几乎是建一座通天塔,让广场的人都不用跟旁边的人吵,而是去爬这座通天塔。谁有本事,谁就爬到巅峰。

帝国就是一座通天塔,帝国取代共和就是高塔取代广场。这不是说作为公共建筑的广场都拆毁了,而是说罗马的社会政治结构由广场式的横向铺展,变成了高塔式的纵向拉伸。

当横向铺展实在是无边无际,已经酿成了全民夺权的普力夺乱局,就得换一个思路,从纵向拉伸上面做文章。思路变了,新结构出现了,老问题才能解决。

解决大问题得靠大人物。从关键政治人物来看,平民派领袖最后变成君主是纵向结构建立的必然结果。绝大多数人在汹涌的洪流中是辨别不了方向的,识时务是非常困难的事情。

识别大势,推动它向前,站上它的潮头,最后还要落实成稳定的结构,才算大功告成。苏拉识别了大势,但他的解决方案搞错了方向。恺撒完全弄清楚了,也把方向搞对了,事情做对了,可惜没有最后竣工。

屋大维对恺撒的事业不仅完全明白,而且贯彻到底,还有很多创造性的发挥,通天塔在他手里竣工了。他长寿地统治了罗马40多年,有足够的时间把通天塔造得妥妥当当。

简单复盘罗马帝国的总设计师兼总工程师屋大维建造通天塔的历程。“奥古斯都披着合法的共和制外衣,在执掌最高特别指挥权的基础上建立了帝制,并将其个人专权描述为元首制。……(他)有意识地利用共和国传统作为自己的统治手段和工具。”

改造帝国的政治核心,他处心积虑地稳住元老院,竭力避免恺撒式的狂妄自大,用表面上的和光同尘把实际上的暗中操纵掩护得妥妥当当。奥古斯都的名号刻意去除武力的含义,追求宗教和道德上的崇高,就是刻意避免专断的观感。

将军队裁减并用于防守、将行省分类处置、建立各种管理制度,就是在建设帝国的基础性权力,而没有至尊之位,这些大事真不知道什么时候才能办成。办不成,就不可能把海量的平民和广大的疆域安置到层次错落有致的结构当中,全民夺权的普力夺状态就难以解除。

一旦他驾崩,马略和苏拉、恺撒和庞培、他自己和安东尼的老戏码又会重新上演。帝国的权力结构健全了,尤其是基础性权力完善了,就相当于引导海量民众的沟渠挖好了。屋大维对罗马的成功治理,堪比中国上古的大禹治水。

在“治水”的过程中,他“并不是使自己成为专制君主或是独裁官,而是创立了‘第一公民’的名义”。他刻意隐藏自己的专断性权力,尊重共和传统,给元老院尊荣和权力,尽可能让更多的人感到尊重和欢欣。

隐藏归隐藏,隐藏不是废弃,终究还是要使用的。但他几乎全部都用在了创造和铺展帝国的基础性权力上,在办大事的时候,他从来不缺乏意志力。

在世人面前,他堪称道德楷模,连一贯爱写绯闻和丑闻的苏维托尼乌斯都承认:“人们普遍认为,他极为节制,甚至没有任何可疑的过失。”

阴郁确实是他的性格,阴险确实是出于政治的必要,他把阳光一般的温暖和煦带给了罗马帝国,更重要的是,他把超大规模的秩序留给了罗马帝国,他配得上时人和后人的景仰。

还是那句话,留下好制度给人民带来好生活,才是国父永垂不朽的唯一法门。屋大维的后半生是对这句话最好的诠释。

不过,罗马帝国这座通天塔看起来威武无比,也有它的结构性缺陷。稍微懂一点建筑的朋友都知道,楼不是想盖多高就能盖多高的,高塔的高度存在着物理的上限。作为设计师,必须精确地计算高塔的力学结构。

从这个角度看,屋大维不仅是个好设计师,还是一个好工程师。但要是没屋大维那么明智的人坐上皇帝宝座,这座高塔很容易出大麻烦。结构性的上下流动一旦形成,每个人都会去争夺制高点,似乎把塔造得越高越好。

而支撑起高塔的诸多支架需要耐心地维护和更新,争夺制高点的野心家通常都不会重视这个问题,要么根本没有意识到这是个问题,要么选择性失明。

如此一来,他们很容易走上和屋大维相反的道路:以牺牲基础性权力来强化专断性权力,这种不顾帝国结构的胡作非为最终引发了帝国的崩塌。

在政治当中,把局势崩坏归结为坏人太坏并不是明智的解法。尽管屋大维殚精竭虑,帝国本身并非无懈可击,她存在着屋大维也不可能彻底解决的大问题。

按照严重性由轻到重排序,它们依次是:第一,管理制度再先进,在古代技术条件下也仍然是比较有限的;第二,军队控制再成功,仍然没有改变罗马的军国底色;第三,元首制度再有效,仍然逃脱不了君主制的死穴:皇帝再英明神武,终究还是会死的,而且,好皇帝真的不常见。这些结构性的问题会一个个暴露出来,帝国终究还是难逃覆灭的命运。