古人的坐姿和坐具

导语:古人的坐姿和坐具

古今习惯有大不同者,坐姿即其一。

华夏自古的正规坐法是双膝并拢、双足在后、臀部坐在脚跟上。这种姿势按现代观念可归入“跪”,但古代的“跪”则特指直腰而臀部不挨脚跟。为了和现在的坐法相区别,可以把这种古代坐姿称为“跪坐式”。

安阳出土的跪坐玉人

跪坐式在文字产生以前一定先已存在,原始汉字中宴饗的饗字表现两人对坐而中间有食器,就是采用跪坐式。

用跪坐式坐在地上,膝关节很容易受寒受潮。虽然从新石器时代起住房内的地面已有种种特殊加工,如用火烧烤成一层红烧土面,或抹一层白灰面等,但要久坐,还须有铺垫物。

汉代的《盐铁论·散不足篇》中说:“古者皮毛草蓐,无茵席之加”,推测最早的坐具是简单的皮子或草垫子。不过至少在距今五、六千年前,已经发明了席。在半坡文化、红山文化的陶器制作过程中都在器底留下很清晰的席子印痕。席发明后,长期兼作卧具和坐具。在商代甲骨文中可以见到现存最古的坐在席上的形象。由于有长期的以席为坐具的习惯,汉语至今仍把座位称为“席位”,和英语中Chiarman(椅子、人)对应的词是“主席”。

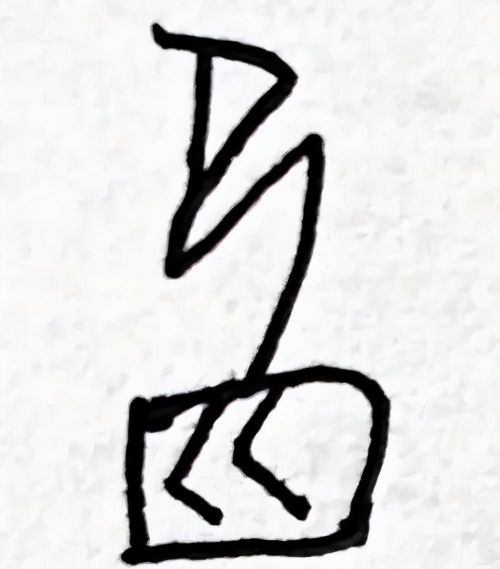

甲骨文“坐”

古代制席利用多种植物的茎、皮、叶。直到汉代,平民使用的不过是“草藤、索经、单蔺、籧篨而已”(《盐铁论·散不足篇》)。所谓“索经”是以绳子为经编织的草席,这在新石器时代陶器底部印痕中已很常见。“单蔺”是用泽边生长的灯心草的茎皮编的单层席,计然《万物录》:“六尺蔺席岀河东,上价七十。蒲席出三辅,上价百。”(《太平御览》卷709引)可见蔺席较廉价。“籧篨”是粗竹席,这种席大概弯曲性能差,所以《诗经·新台》中用籧篨来比喻不能弯腰的残疾人。

古文献中常见的席还有蒲席和簟两大类。《诗经·斯干》提到“下莞上簟”,郑玄笺释说:“莞,小蒲之席也。竹、苇曰簟。”莞和蒲异名同实。在马王堆一号汉墓中有两条保存得很好的蒲席,以麻线束为经,蒲草为纬,织法和现代草席相似。一条包青绢边,一条包锦边。而墓中的遣策(随葬品清单)记载:“莞席二,其一青掾(缘),一锦掾(缘)。”

显然就是指的这两条。簟是细竹席,在周代墓葬中有保存甚好的不少例子。如信阳一号楚墓中的竹席,篾片宽度只有2毫米左右,编织紧密,并利用人字纹排列方向的变化形成纵横相间的条纹,有4厘米宽的绢包边。随县曾侯乙墓中的竹席,篾片宽度稍宽,但编的花纹更美观。这种席很软,曾侯乙墓中用它来包裹棺材,也并未折断。其表面比蒲席更坚致平滑,故相叠使用时铺在上面。《周礼》还提到有“苇席”,按郑玄观点也可归入簟类。

席古代也称“筵”。《说文》:“筵,竹席也。”但《仪礼》中多处提到“蒲筵”,可见草席也可称筵。在席地而坐的情况下,举行各种礼仪时无论为生人或神灵设的座位都是席,所以殿堂建筑的规格甚至以一张席的长度作为度量单位。《考工记》记载“堂上度以筵”,“周人明堂……东西九筵,南北七筵,堂崇一筵”。那时一筵的标准长度是“九尺”,约合今天的2米。

从《尚书·顾命》中可以看出,在西周初年,虽贵为天子,坐具也只是铺在地上的蒲席和竹席,只是缀以特定的包边,而且按《礼记·礼器》的说法:“天子之席五重,诸侯之席三重,大夫再重”,以铺席层数的多少来区别地位的尊卑。汉代宫廷中仍用蒲席,故《汉书·史丹传》说“顿首伏于青蒲上”,青蒲就是青色包边的蒲席。后来统治阶级穷极奢华,如王隐《晋书》载“车永为广州剌史,永子溢令多工作象牙细簟。”《邺中记》载“石虎作席以锦,杂以五香,施以五彩,缱编蒲皮缘之饰。”《旧唐书·五行志》载武则天时张易之为母作“犀簟”均无益于实用。

以席为坐具需要两种辅助用具,一是镇,一是几。

镇用来压在席的四角固定其位置,并避免起身落座时卷折席角。周代至汉代的贵族墓中往往随葬此物。常见为铜质,也有铁制或石制的。一般高不过7~8厘米,底径6~9厘米。为了避免牵绊衣物往往总体作半球形。铜镇有鎏金的、错金银的、镶嵌贝壳的,有许多作成各种动物形,四件为一组。满城汉墓出土的错金银豹镇,内部灌铅,身上错出梅花状豹斑,眼睛嵌以白玛瑙,由于粘合剂中调有红颜料而使眼呈红色,造型栩栩如生。辽宁新金汉墓中的鹿镇,以南海产的大贝作鹿身,莹润斑驳的贝壳和其他铜铸部分搭配得非常自然,并在贝壳中灌砂增重。《楚辞·九歌》还提到白玉做的镇,可惜还不曾发现实物。

错金银铜豹席镇,现藏河北博物院,1968 年河北满城中山靖王刘胜妻窦绾墓出土

西汉 嵌贝鎏金铜鹿镇

跪坐式易致疲劳,《太平御览》卷372引《韩子》:“晋平公与唐彦坐而出,叔向入,公曳一足。叔向问之,公曰:‘吾待唐子,腓痛足痹而不敢伸。’叔向不悦。公曰:‘子欲贵吾爵子,欲富吾禄子。夫唐先生无欲也,非正坐吾无以养之。’”可见“正坐”很吃力,时间一长就要腿肚子痛脚麻。几是供坐者凭倚以缓解疲劳用的。这种用途的几叫“凭几”,属于坐具之列。

凭几既非放置东西所用,所以几面较窄。可放在身体一侧以单肘倚着,也可放在身前,把双膝伸入几下,双肘倚着。这就是《庄子·齐物论》所说的“隐几而坐”。信阳一号楚墓岀土的一件雕花漆几,一头有一排栅状支足,甚轻便。通高48厘米,几面宽20厘米,长60厘米,中段微凹,正是“凭几”。古书中谈到设席时往往同时提到几。《诗经·公刘》“俾筵俾几,乃登乃依”,正是说的和席配合使用的凭几。《周礼》中掌坐具的职官叫“司几筵”,“掌五几五席之名物,辨其用与其位。”《尚书》和《周礼》都说天子用玉凭几,但未发现过实物。汉墓中发现的凭几,有的有鎏金的几足,装合页可向内折叠,更便于携带。古乐浪汉墓中发现的一件漆凭几,足有两层,下层几足撑开则高,折人则矮,构造巧妙。几在使用时还可以加巾于几面上,马王堆一号墓的遣策中就记有“素长寿绣机(几)巾一”。

三国吴·黑漆曲凭几

跪坐式还可用厚而软的褥垫作坐具,统称为“茵”。古代贵族乘车,为减轻膝部受车厢颠簸撞击之苦,在车箱座位的席子上再铺毛皮坐褥。《诗经·小戎》“文茵畅毂”毛传:“文茵,虎皮也。”《说文》则说“茵,车重席。”把茵也归入席类。因用皮故字又可写成“鞇”。《周礼·司几筵》提到“甸役则设熊席”,应指熊皮的茵。《释名·释床帐》说“貂席,连貂皮以为席也”,是貂皮缀成的茵。《汉书·霍光传》提到霍光之子禹在车上“加画绣茵”,因用丝织物做褥垫,字又可以写成“”。南京西善桥东晋墓画像砖上的竹林七贤均坐在铺于地的软茵上。

但是,虽有多层茵席,用跪坐式坐在地上终归不是对健康有益之举。所以大约在晚周到汉初,逐渐转变为以床榻为坐具。这大概是先从有身份的人和老年人开始的。《礼记·内则》说“父母舅姑将坐,少者执床与坐,御者授几。”是最早的以床为坐具的记载。但古代的床足很矮,象信阳楚墓所出的床,足高仅17厘米。坐在床上仍用跪坐式,仍需辅之以几。

床的起源很古,它原是卧具,在逐渐兼作坐具的过程中,分化为床、榻、枰三类。《初学记》卷25引服虔《通俗文》:“床三尺五曰榻,板独坐曰枰,八尺曰床。”床最大,可兼供卧坐。较小的叫榻,如河南郸城出土的西汉石榻,有“汉故博士常山大傅王君坐榻”刻铭,长87.5厘米,和汉尺“三尺五”很接近。这样的长度无法作卧具,可供一人独坐,也可以两人合坐。《三国志·诸葛融传》就提到“合榻促坐”。灵宝张家湾汉墓中出土过两人相对坐于榻上作博戏的绿釉俑。最小的叫枰,《玄应音义》卷4引《埤苍》:“枰,榻也,谓独坐版床也。”汉墓壁画中有一种只容一人独坐的方形板床,就是枰。

河北望都1号汉墓壁画中坐于板枰上的人物

图片采自孙机《汉代物质文化资料图说》(增订本)

在以床、榻、枰为坐具的时代,榻和枰都可以称床。推而广之,不论是什么形式的坐具也都可称为床。如东汉时开始由西域传入的马札式坐具,被称为“胡床”、“交床”;南北朝时随外国僧人传入的靠背扶手椅式坐具,被称为“绳床”;《异物志》记载有一种用兽角做的凳子式坐具叫“踞床”。如果用现代汉语中床的概念去理解这些古代名词,就会发生极大的误解。

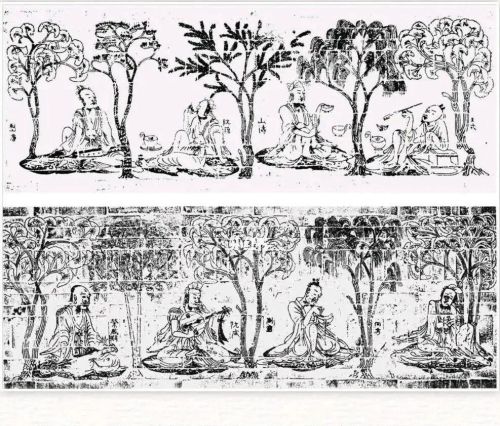

以床、榻、枰为坐具后,正规的坐姿仍是跪坐式。《后汉书·向栩传》:“常于灶北坐板床上,如是积久,板乃有膝、踝、足指之处。”《太平御览》卷706引《高士传》:“(管宁)常坐一木榻,积五十余年,未尝箕股,榻上当膝处皆穿。”《梁书·长沙王业传》:“独处一室,床有膝痕。”都说明了这一点。原来有的茵席、镇、几之类坐具,都可从地上搬到床上使用。而且席地而坐的习惯仍继续保持,并行不废。唐代的许多图像和唐俑中奏乐者都仍席地而坐,便是很好的证明。

唐代乐舞伎俑 郑州大象陶瓷博物馆藏

需要强调说明的是,上面所说的跪坐式,只是古代中原民族在要讲究礼貌的场合合乎规矩的坐姿,并不是说古人不采取别的坐姿。《三国志·简雍传》:“雍性简傲跌宕,在先主坐,箕踞纵适。”坐姿就很随便。上文提过的东晋竹林七贤图中,七人无一釆取“正坐”姿势,都置双腿于体前,或屈或伸,或叠股,或盘腿,正表现了他们不拘礼法的作风。

至于所谓“箕踞”,在我国古代北方民族和南方民族中本是传统的坐姿。《淮南子·齐俗》就通达地说:“胡貉匈奴之国,纵体披发,箕倨反言,而国不亡者,未必无礼也。”《论衡·率性》则记载:“南越王赵佗本汉贤人也,化南夷之俗,背畔王制,椎髻箕坐,好之若性。”(按:《汉书·陆贾传》“佗魋结箕踞”,可证南夷之箕坐即箕踞。)中原人也每每箕踞,如《庄子·至乐》“庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。”《战国策·燕策》记荆轲刺秦王失败后“倚柱而笑,箕踞以骂。”《汉书·陈余传》载“高祖箕踞骂詈”。究竟何为“箕踞”历来注家众说纷纭,但都不得要领。其实,要正确理解“箕踞”,先要弄清什么是“踞”。《说文》“踞,蹲也。”用蹲式而坐,既可以臀部着地,也可以臀部着物。

古文字的處字就是反映臀部着几的蹲坐法,江苏铜山耿集发现的汉画像石上就有一个执刀入臀部着几而坐的形象,可以为证。

蹲和跪都要曲膝,不同之处是跪时足跟在身后,蹲时足跟在身前。所以,颜师古在注《汉书·高帝记》“沛公方踞床使两女子洗足”的“踞”时说:“反企也”。“踞床”是用蹲式而臀部坐在床沿上,这样才适合“洗足”。《左传·襄公二十四年》“乘(乘者)踞转(衣囊)而鼓琴”,杜预注:“踞谓坐其上也”,是臀部坐在衣囊上。《史记·留侯世家》“汉王下马踞鞍而问曰”,是臀部坐在卸下的马鞍上。这种坐法实际上和我们今天通行的姿势是一样的,为和“跪坐式”相区别,可称为“踞坐式”。但古代认为踞坐式不登大雅之堂,《后汉书·鲁恭传》甚至斥为“蹲夷踞肆,与鸟兽无别”。然而在日常生活中,这种更有利于放松下肢的坐法,肯定是不可能取消的。

“箕踞”的“箕”则是专就大腿的姿势而言的。《礼记·曲礼》说:“立毋跛,坐毋箕”,孔颖达疏解释“箕”是“舒展两足状如箕舌也”,还不够贴切。前引《高士传》记述管宁坐在榻上,五十多年不曾用“箕股”的姿态。明确点出了“股”,即大腿。在采取跪坐式时,如双膝不并拢,则劈开的大腿和坐席正构成古代的箕形。如洛阳北邙山徐村唐墓出土的奏乐女俑,就全部都是箕股的跪坐式,这从“礼&39;的角度来看是不雅观的。而所谓“箕踞”乃是既用踞坐式而又劈开大腿,在讲究礼法的人看来真是不雅之至了。总之,“箕踞”并不是什么很特别的姿势,象高句丽壁画墓中墓主人的坐姿,就是貉人的箕踞。

舞踊墓壁画 宴饮图 集安高句丽壁画

广州汉墓托灯俑的坐姿,就是南夷的箕踞

成都天回山汉墓说唱俑的坐姿,就是汉人的箕踞。

东汉击鼓说唱陶俑 中国国家博物馆藏

(来源:美的考古)