宋朝人穿着契丹、女真服装上街,有可能被抓起来打屁股

导语:宋朝人穿着契丹、女真服装上街,有可能被抓起来打屁股

说一说中国古代的服装禁忌。

众所周知,自先秦时代开始,服饰便有等级制度。可以穿什么样的衣服,与穿衣者的身份等级直接挂钩。

像战国时代的齐威王,就见不得民众穿得漂亮。他颁布了锦绣禁令,凡身着锦绣之衣者与诽谤国君同罪。汉代的政策也是“非其人不得服其服”,律法明文规定不许穿与身份等级不合的服装。唐代则将黄色霸占为皇权专用色,将紫色霸占为三品以上官员的专用色。普通人不能穿有颜色的绫罗绸缎,也不能穿杂有紫色与黄色的衣服衣带,违者视情节轻重,或坐牢或掉脑袋。

宋代的服饰禁令也很细致。宋太宗曾下诏规定,“县镇场务诸色公人并庶人、商贾、伎术、不系官伶人”,只许穿黑、白两色衣服,只准使用铁质或角质的带子。幞头与头巾的高度不准超过2.5寸。妇女不许戴假发髻,不许将发髻梳高。惟有获得朝廷认证的“命妇”,有资格使用销金、泥金、真珠等饰品。宋代的法律还规定,制造销金服饰(一种在衣服上贴上极薄黄金的装饰)的人、贩卖销金服饰、穿着销金服饰者,被逮住后皆要坐牢两年。为了打击百姓对销金服饰的喜好,朝廷还“并许人告”,用物质奖赏来鼓励百姓们互相举报。宋真宗时,皇后的侄女杜氏穿了带有销金的衣服,结果便被勒令出家为尼。

明太祖朱元璋也非常“关心”百姓穿什么。洪武三年(1370年),他下诏规定:普通百姓做衣服不许用金绣、锦绮、经丝与绞罗,只许用绸、绢与素纱;做饰品不许用金、玉与珠翠,只许用银。此外,做靴子绝不允许“裁制花样金银纹饰”。违规者会被抓起来杖责或者杀头。有一段时间,明朝百姓甚至被剥夺了穿靴子的权利。洪武时代做过监察御史的王英,某次穿着靴子微服进城,便被守门人抓住捆绑起来送官。王英慌忙解释自己是官员,且命人取来存放在船中的官服袍带,好说歹说才洗刷掉“违法穿靴”的嫌疑逃过一劫。

其余像朱棣以穿错衣服为由逼迫开国功臣耿炳文自杀,雍正以穿错衣服为由株连年羹尧的儿子之类的事件,都是皇权时代服饰等级制度下的常规操作。

♦ 元代销金半袖(现藏内蒙古博物馆)

等级制度之外,还有一种容易被忽略的服装禁忌,就是“禁穿他国风格服装”。

北魏时期,官员贺狄干出使后秦,被扣押在长安多年。后来贺狄干归国,北魏太祖拓跋珪“见其言语衣服,有类羌俗,以为慕而习之,故忿焉,既而杀之”(魏书·贺狄干),觉得贺狄干说话与穿衣服总带有后秦之风,怎么都看不顺眼,于是就将他弄死了。有趣的是,这里的“羌俗”二字,在《北史》里写作“中国”。实际上贺狄干软禁长安期间接受的是一种“汉化”。史载他“习读书史,通《论语》《尚书》,举止风流,有似儒者”。拓跋珪喜欢读《韩非子》,贺狄干的思想、举止与穿着却在向儒者靠近,于是便引来了杀身之祸。

“禁穿他国风格服装”最盛的时代是两宋。

北宋与辽国虽由澶渊之盟结为兄弟之国,但北宋朝廷在意识深处仍将辽国视为敌国。所以,宋仁宗在庆历八年(1048年),曾下诏禁止“士庶仿效胡人衣装,裹番样头巾,着青绿,及乘骑番鞍辔,妇人多以铜绿、兔褐之类为衣”(见《宋会要辑稿》,这里的“胡人”,《宋史·舆服志》里写作“契丹”)。也就是不许北宋民众在穿着打扮上带有契丹风格,具体包括:不许穿契丹风格的衣服,不许戴契丹风格的头巾,不许骑乘装备有契丹风格鞍辔的马,服饰上也不许有契丹风格的颜色(青绿、铜绿、兔褐,都是当时契丹人服饰上常用的颜色)。

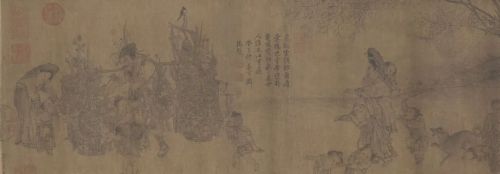

♦ 五代契丹画家胡瓌所作《卓歇图卷》(亦有学者认为该画可能出自金代画家之手)

史书没有记载宋仁宗时代抓到穿契丹风格服饰的百姓,将会如何惩罚。但宋徽宗时代的相应惩罚是清楚的。政和七年(1117),宋徽宗下诏说:

“敢为契丹服若毡笠、钓墪(注:一种女性穿着的袜裤)之类者,以违御笔论。”

“御笔”是宋徽宗时代极著名的暴政。南宋君臣总结北宋之亡,经常会提到此事,甚至认为“其甚者无如御笔之一事”。所谓御笔,字面意思指的皇帝亲笔写下的文字。但在宋徽宗时代,御笔有另外一重涵义。它指的是由皇帝直接下达给各级部门、未经宰执机构审议的命令。为了推动这些程序上并不合法的命令被严格执行,宋徽宗在崇宁五年(1106年)下诏,制定了“违御笔”之罪:

“出令制法,轻重予夺在上。比降特旨处分,而三省引用敕令,以为妨碍,阻抑不行,是以有司之常守,格人主之威福。夫擅杀生之谓王,能利害之谓王,何格令之有?臣强之渐,不可不戒。自今应有特旨处分,间有利害,明具论奏,虚心以听;如或以常法阻格不行,以大不恭论。”(《宋史·刑法志二》)

大意是:下命令也好,制定法规也好,是轻是重皆应由皇帝决定。以往皇帝下旨处理事务,三省这些部门常引用敕令提出异议,让皇帝的命令无法贯彻。这是在损害君王的威福,是臣子压过了君王,是不对的。自今以后,对皇帝的命令,允许上奏陈说利害,不允许再用规章制度(常法)来阻挠实施,否则处以“大不恭”之罪。

“大不恭”属于要杀头的十恶之罪。次年,宋徽宗又下诏规定:“凡御笔断罪,不许诣尚书省陈诉。如违,并以违御笔论”——凡是宋徽宗御笔决断了的案子,一概不许再前往尚书省申诉,否则便犯了“违御笔”之罪,要被杀头。

此外,即便没有反对执行御笔,只是在落实过程中不够积极,也会受到惩罚。宋徽宗的规定是:“凡应承受御笔官府,稽滞一时杖一百,一日徒二年,二日加一等,罪止流三千里,三日以大不恭论”——对应的官府衙门接到御笔后,拖延一个时辰不处理,杖责一百;拖延一天不处理,劳役徒刑两年;拖延两天罪加一等,流放三千里之外;拖延三日不处理,按“大不恭”论罪杀头。

♦ 宋徽宗赵佶听琴图轴(部分)

由此可见,宋徽宗时抓到穿契丹风格服饰的百姓便“以违御笔论”,实在是一种极为残酷的惩罚。轻则杖责,重则掉脑袋,且缺乏明确的尺度,轻重取决于官府的一念之间。

还有一点需要注意:宋仁宗时代虽然也禁止百姓穿契丹风格的服装,但执行力度可能不大,最后流于形式。宋徽宗时代则不然。除了前文提到的政和七年将穿契丹风格服装等同于“违御笔罪”之外,见于史料的相似禁令至少还有三次。一次是大观四年(1110),宋徽宗下诏给开封府,说“京城内近日有衣装杂以外裔形制之人,以带毡笠子、着战袍、系番束带之类,开封府宜严行禁止”。一次是政和初年(约1111年),宋徽宗下旨勒令“一应士庶,于京城内不得辄戴毡笠子”。另一次是宣和元年(1119),宋徽宗再次下诏:“敢胡服若毡笠、钓墪之类者,以违御笔论。”

这种频繁下诏,既说明了宋徽宗干预民众日常生活的欲望相当强烈,也说明了这种干预违背人性,很难落实到每一个北宋百姓身上。所以,在长达十余年的时间里,除了频繁下诏之外,宋徽宗还“不得不”将惩罚提升至“违御笔”的程度。

南宋同样制定有严厉的律法,禁止百姓穿着女真风格的服饰。其中明确规定:

(1)“诸服饰不得效四夷,其蕃商住中国者准此。若暂往来者听身从本俗。”

(2)“诸服饰辄效四夷者杖一百。”

(3)“告获服饰辄效四夷者……赏钱五十贯”(《庆元条法事类》卷三)

大意是:(1)南宋百姓一律不许穿四夷国家(主要是金)的服饰,长期住在南宋的外国商人也须遵守该规定,。只有那些临时来往的外国商人可以例外。(2)违背禁令穿戴四夷国家服装者,杖责一百。(3)鼓励民间百姓互相告发,举报成功一名穿戴四夷国家服装者,可以获得五十贯的赏钱。不过,官府不出赏钱,须从被举报者的财产中扣除,如果被举报者的财产凑不够五十贯,须由周围的知情不报者凑齐这笔赏钱。

♦ 南宋画家李嵩绘《货郎图卷》

与“北宋-辽国”时代的情况不同,南宋朝廷禁止百姓穿着四夷服饰的动力,除了干预民众日常生活的惯性之外,也与金国曾以强制性手段让中原地区百姓改换服装有关(辽国没有强制百姓剃发易服)。

相同的是,两宋君臣的强制干预,皆未得到他们想要的结果。南宋孝宗时代的官员袁说友曾无奈上奏说:“臣窃见今来都下一切衣冠服制习外国俗,官民士庶浸相效习,恬不知耻……”——临安城里的士大夫与百姓所穿,皆是外国服装。与之大略同时代的朱熹也感慨:“今世之服,大抵皆胡服,如上领衫、靴鞋之类,先王冠服扫地尽矣”——理学家看重的北宋传统服装,普通南宋百姓并不在乎。

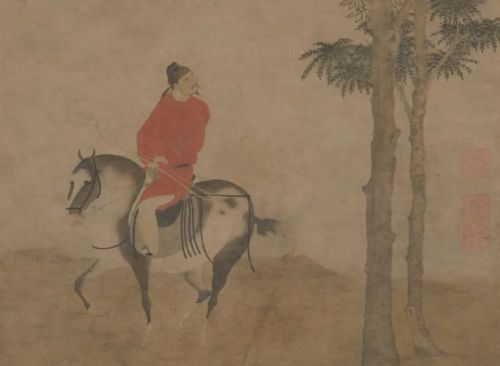

♦ 元代画家赵雍绘《挟弹游骑图轴》(部分)

虽然收效有限,但“禁穿他国风格服装”在两宋之后始终是常见的政策。如明太祖朱元璋曾下诏禁止明朝百姓穿“两截胡衣”,也不许明朝百姓“辫发椎髻”,试图全面消除元朝的文化存留。当然,这并不妨碍朱元璋自己戴着“直檐大帽”出出进进,尽管这种帽子也曾被元代皇帝经常使用。再如皇太极建立后金政权,也曾颁布命令,“有效他国衣冠、束发、裹足者,重治其罪”,不许百姓效仿明朝的穿衣风格。直到晚清,是否可以穿“西服”仍是一个充满了争议的问题。