慧远与鸠摩罗什:“神灭”还是“神不灭”?

导语:慧远与鸠摩罗什:“神灭”还是“神不灭”?

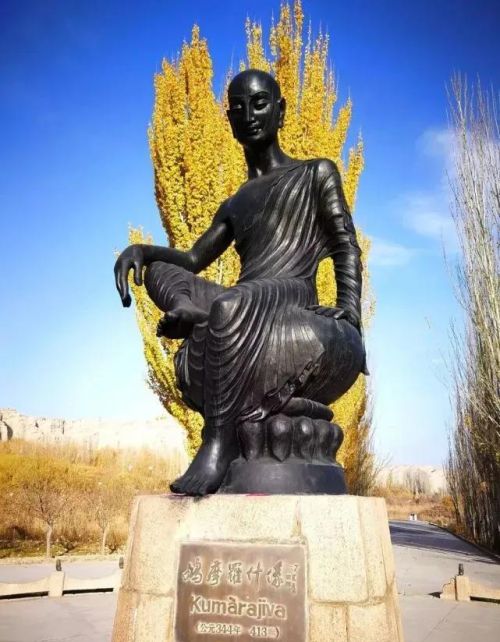

东晋慧远(334—416年)与姚秦鸠摩罗什(344—413年)生活在同一时代。慧远在庐山,罗什在长安,一南一北,成为当时中华大地上的ding级佛门泰斗。两人虽未见面,但常有书信往来,慧远还派弟子慧观去长安向罗什问道,慧远的同门师弟僧叡、道生(道生的师父法汰与慧远的师父道安是同门师兄弟)则成了“什门四圣”,可见两人的交集是很大的。

慧远与罗什在书信中深入探讨佛理,后人集为《大乘大义章》,虽被传为佳话,但两位大师的佛学观点却有很大不同。其中一个引人注目的地方就是关于"神灭"与“神不灭”的问题。慧远主张神不灭,而罗什却斥之为“戏论”。

慧远一生都在宣传“三世bao应”说。他在《沙门不敬wan者论》、《明bao应论》、《三报论》等文章中,反复阐述了神不灭思想。慧远提倡神不灭论,具有明显的中国特色,他从《庄子》“吾生也有涯,而知也无涯”出发,认为人的视听有限,所以不知有&34;,只有超出常人耳目,才可以认识到更高层次的世界。而超越世人耳目的途径,就是修习禅定,达到涅槃清净状态,除去各种精神上的污染,使&34;不再受生死之累。慧远认为,神“感物而非物,故物化而不灭;假数而非数,故数尽而不穷”。形死寿尽而神不灭,这就是慧远的“神不灭”论。但他所说的“神”不等于一般人所讲的灵魂,而是接近于“本体”“性”“如來藏”这类终極实体。所谓“有佛,无佛,法性如故。”

对于“神”,佛教内外有很多定义,像波罗门的“梵”、犊子部的“补特伽罗”、说一切有部的“胜义补特伽罗”、唯识宗的“第九识”、道家的"道”,基督的“上di”等等,其指向大同小异,都充当了终極实体的角色。

慧远详细论述了神与情识的关系,指出了去情识、存神明的解脱之道,他把中国老庄思想与外来佛教(主要是小乘)思想结合起来,形成了中国佛教特色的“神”学理论。

但是,慧远的“神不灭”论在大乘中观派看来是无法接受的,鸠摩罗什对此持断然否定的态度,他甚至将其称为“戏论”(非理、无义的言论)。

慧远在庐山的神学观点,受到身在长安的鸠摩罗什的反对。罗什所译龙树、提婆的《中论》《十二门论》《百论》,对“神不灭”论的批判,可谓毫不留情,不留一点余地。在《大乘大义章》中,鸠摩罗什对慧远所说的自性、法身永存之类的观点,持非常严峻的态度。在罗什看来,慧远这些观点会直接导向有神论的“常见”,成为修行解脱的障碍。

当然,如果你把罗什的观点等同于后來范缜的“神灭论”,那就大错特错了。在中观看来,神不灭论是一种“常见”,而神灭论则是一种“断见”,两者都是要加以否定的。这便是离四句、绝百非的“遮诠法”。

但是,慧远并没有接受鸠摩罗什的批评。相对于般若中观派的放浪形骸,不拘名教礼法,慧远的神不灭论,三世bao应,确实更便于神道设教,劝化人心,激发社会普通人的宗教热情和虔诚敬畏。但是,在探讨人的本性上,不如罗什所论之深彻高远。