为什么我会对例如《平凡的世界》《白鹿原》这种小说没有兴趣,读不进去?

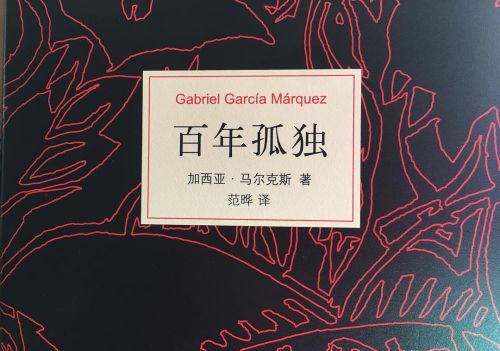

我可以深陷红楼,为黛玉之死哭泣不止;我可以沉迷西游、封神,为神魔斗法深深着迷;我热爱三国,我热爱《围城》,西方文学中《巴黎圣母院》《罪与罚》读起来也让我颇有兴致,马尔克斯的《百年孤独》我读了3遍,巨无聊的《存在与虚无》《作为意志和表象的世界》我也啃了个从头到尾。 但……但我却折在《平凡的世界》《白鹿原》等面前。这类“当代中国描写新中国变革时代的乡土文学”(其中尤以西北山西文学为重)的小说题材面前真是没有兴趣读完。我也不是对那段历史不感兴趣,但把这段历史转换为小说我就…… 不知道什么时候,这类题材在我国的文学界地位开始飙升,飙升到一个难以置信的地位,仿佛不喜欢,不为之动容,其实是自己文学素养极低的体现,甚至我们政治老师(班主任)推荐这些书的时候,我尝试跟她反映这种感觉,但在老师眼里我好像是政治不正确还是三观不正来着…… 可是我是真不爱读这种小说,问问大佬我这是什么状况?

答:

萝卜青菜,各有所爱。有人喜欢偏辣的湘菜,有人喜欢偏甜的浙菜。提友说自己不喜欢《平凡的世界》《白鹿原》这类的小说,我觉得很正常。阅读和菜肴一样,每个人都有自己的喜好。

路遥的《平凡的世界》和陈忠实的《白鹿原》是中国文坛上耀眼的两颗璀璨明珠,它们的文学地位和价值是不容置疑的。

如提友所说,它们确实属于本土小说,而且路遥和陈忠实都是陕西作家。不得不说,陕西是一个神奇的地方,有深厚的历史,厚重的历史底蕴,因此孕育了一批杰出的作家,包括贾平凹。

关于友友的困惑,让我们来打个比方。比如乐器有西洋乐器和民族乐器之分,有人从小就接触古典音乐,那么可能倾向西洋乐器,觉得民族乐器不入流,甚至有鄙夷之意。

而民族乐器中的唢呐,是最民间、最接地气的一种乐器,但很多人觉得它土得掉渣,不能登大雅之堂。

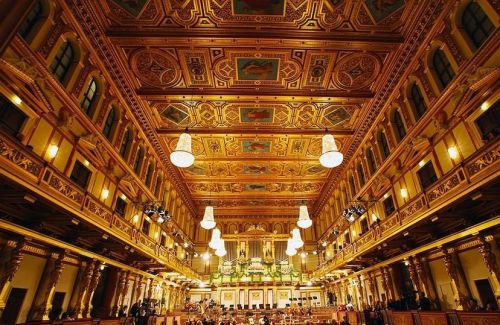

因为唢呐给人最直接的感观就是吹奏者大都是民间艺人,在贫瘠的土地上一群衣裳褴褛者张嘴就来,觉得不可和金碧辉煌的维也纳金色大厅里西装革履的音乐家们相提并论。

其实我特别赞同鲁迅先生的一句话:只有民族的,才是世界的。中国传统文化辉煌而悠久,但是随着新兴文化和外来文化的强烈冲击,我们丰富而独特的传统文化正在逐步淡化。

提友说自己迷恋婉约、率性的的黛玉妹妹,欣赏书生气十足的方鸿渐,甚至喜欢捧读被很多人束之高阁、完全啃不下来的《百年孤独》,以及枯燥无味的《存在与虚无》等书籍,说明友友的阅读范围很广,也很有深度。

听你谈及老师,应该还是学生仔。像《平凡的世界》、《白鹿原》这一类本土文学是黄土地上的民族血泪史,前者更是涉及到三中全会、农村经济改革、土地承包制等对你们来说完全陌生的政治背景、政治路线,读起来难免磕磕绊绊,从而失去兴趣也是可以理解的。

读书应该是一件很愉悦的事情,特别是读一本自己喜欢的书时,那种心灵的撞击和共鸣,是精神上的极大享受。

同时我也理解老师,像《平凡的世界》被推崇为教科书般的存在,生命不止,奋斗不息,书里满满的正能量使我们积极向上奋力拼搏。

当然我不大赞同老师说的不喜欢本土文学就是三观不正这种观点,优秀的文学作品很多,我们能从中汲取营养为自己所用都是好的,能引导我们正确的人生观。

很多人评价《白鹿原》是中国版的《百年孤独》,连开头都有模仿的痕迹。如果提友喜欢读《百年孤独》,应该不会太排斥《白鹿原》。个人觉得《白鹿原》的可读性更胜于《平凡的世界》。

读书也是有阶段性的,有些书现在不爱看,也许过段时间你就爱不释手了。这和我们的经历和思想境界有关系,比如《平凡的世界》比较适合年轻人看,《白鹿原》则更适合中年人,看书也一样,需要时间的历练。

所以我觉得,喜欢看什么书和自己从小接受的教育、生活的氛围和自身的特质有关。不必太纠结看书的类型,养成阅读的习惯很重要。