怎么看待颜真卿书法上的地位?其书风为什么感觉不是大众学习的主流?

答:

书法是中国传统文化的精粹。近年来因为国家重视书法教育,各大高校和中小学校纷纷开设书法课程,书法迎来了前所未有的发展时期。当前有些学段将书法教学的重点集中在对“二王”流美书风的学习上,一定程度上忽略了对以颜真卿为代表的雄强书风的学习。对颜真卿以及“颜体书风”学习的缺位,是如今书坛“俗书”流行的原因之一。

当前书法教育对颜体书法的认知

当前书法教学中存在的问题主要是对“二王”流美书风的过度推崇和对颜真卿雄强书风的认知较为粗浅。颜真卿的书法有着雄强沉厚、宽博端庄的艺术特质,其书风中呈现出的“古、厚、朴、拙”与“二王”书风的妍美流畅形成鲜明对比,可以上追至汉末魏晋古拙质朴的书风。苏轼曾云:“诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变天下之能事毕矣。”可见颜真卿在书法史上的地位与意义。

唐楷的发展是楷书发展史乃至整个书法史的一道分水岭,颜真卿正是促成这一分化的关键人物,一如苏轼所言:“颜鲁公书雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流,后之作者,殆难复措手。”晋人尚韵,唐人尚法。唐楷以其笔法丰富、结构精谨而闻名书史,享盛名者,有颜真卿、欧阳询、柳公权、褚遂良等。

唐楷诸家法书作为经典的书法范本,如今被应用于各学段的书法教学中,广惠学林。但有学者认为,如果想要提升书法艺术性方面的修为,并不适宜长时间浸淫学习唐楷,因其法度森严,会阻碍对书法风格的追求。

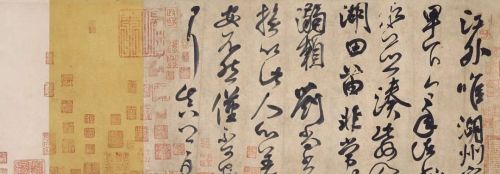

唐 (传)颜真卿 《湖州帖》卷 故宫博物院藏

在当前的书法教育中,人们在学习颜真卿的楷书时,多集中于临习《多宝塔碑》和《颜勤礼碑》这一类相对谨饬的作品。这反映出人们对颜真卿书法的认知存在不足和不同程度的错位。笔者以为,能够代表颜真卿质朴雄强书风的楷书作品当属其62岁时所书的《麻姑仙坛记》(大字)和72岁时所书的《颜家庙碑》,“凡作一字,或类篆籀,或似鹄头;或如散隶,或近八分······”,线条中蕴含着高山坠石的巍峨、万岁枯藤的韧劲,更能凸显颜真卿落笔便作千秋之想的平正沉雄。

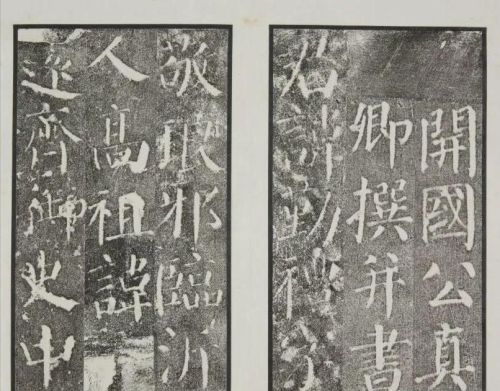

《颜勤礼碑》拓本 故宫博物院藏

深入研习颜书的宽博古拙,有助于理解当代书坛对“古朴拙厚”一路书风的追求。但由于大众审美水平参差不齐,各级、各类书法教学在审美欣赏方面的引导不足,使得一些有别于“二王”流美书风的作品得不到应有的重视。

“颜体书风”在唐以后的传承发展

唐以后,取法“欧、柳”的书家基本找不到“后来者”,只有颜体得到了长足发展,成为书法史上第二座高峰。颜体书法用篆籀笔法重现了魏晋笔法中的书写性,弱化了初唐书法的规范性。正如明代董其昌所说:“唐时欧、虞、褚、薛诸家,虽刻画二王,不无拘于法度,惟鲁公天真烂漫,姿态横出,深得右军灵和之致,故为宋一代书家渊源。”

“颜体书风”作为书法史上第二大主流书风,自唐代以后涌现出一批承其衣钵且能自出机杼的大书法家,如杨凝式(五代)、苏轼(北宋)、米芾(北宋)、杨维桢(元末)、董其昌(明代)、王铎(明末)、傅山(明末)、刘墉(清代)、何绍基(清代)、伊秉绶(清代)······这些书家从不同角度丰富了颜书的气质,并作出了独特的演绎。

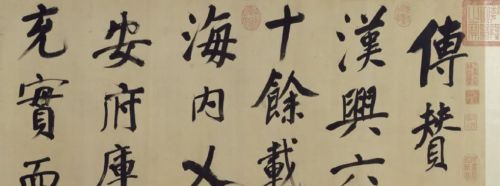

明 董其昌 《仿颜真卿法〈倪宽赞传〉》卷 故宫博物院藏

对颜书的效法始于五代杨凝式,他把书卷气融入颜体中,使自己的书风更显疏狂,行书代表作《卢鸿草堂十志图跋》便为明证。“宋四家”中的苏轼,其书风呈扁宽之势,如“石压蛤蟆”般的厚重,正是模仿颜真卿的结果。其密结的体态、健雅的笔势是对鲁公气度的服膺。苏轼的书作时有郁勃忠义之气,《黄州寒食诗帖》便是他与颜真卿最为相合之作。米芾是“狡黠”的“书学天才”,他借助颜书的厚重,把妩媚的王书拓而为大,成就其“臣书刷字”的“米颠”传奇。

元代杨维桢作为元末的文坛殿军,在赵孟强势的“复古”书风笼罩之下活生生地开辟出一条蹊径,凭借“铁崖体”的狂傲性情,借助“颜筋”,将今草与章草融入笔端,形成横扫六合、桀骜不驯的高古狂放书风,与张雨等人一道,在元末掀起了一股新的浪漫主义风潮,行草作品《真镜庵募缘疏卷》便是其代表之作。

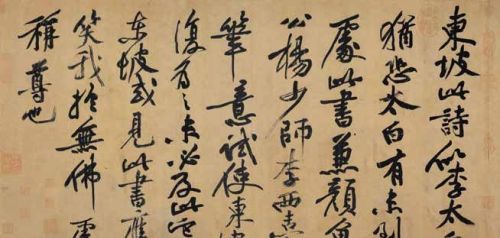

宋 黄庭坚 《跋苏轼黄州寒食诗》 台北故宫博物院藏

明末清初朝代更迭之际,涌现出了天赋异禀而又能秉持“一日临帖,一日应索请”的“神笔”王铎。他糅合了“二王”与颜真卿、米芾的精髓,成为书法史上又一座高峰。即便他有“贰臣”的身份,亦难掩其在草书创作上的光芒,林散之更是赞誉王铎为“五百年来第一人”。同处于明末清初的傅山,博学多才,重气节、有抱负,是真正能读懂颜真卿的一代巨匠。他十分推崇颜真卿,无论是人格还是书法,他都身体力行地向颜真卿看齐。他从实践中总结出“四宁四毋”的美学思想以及“楷书不知篆隶之变,任写到妙境,终是俗格······及其篆隶得意,真足吁骇,觉古籀、真、行、草、隶,本无差别”的真知灼见。傅山晚年有两段笔记,记述了他为何如此认真研习颜真卿的书法:“常临二王,书羲之、献之之名几千过,不以为意。唯鲁公姓名,写时便不觉肃然起敬,不知何故?”“才展鲁公帖,即不敢倾侧睥睨者。臣子之良知也。”

此外,在傅山教育儿孙后代的诗歌《作字示儿孙》中,他也将颜真卿奉为做人、作书的典范,其中写道:“作字先作人,人奇字自古。纲常叛周孔,笔墨不可补。诚悬有至论,笔力不专主。一臂加五指,乾卦六爻睹。谁为用九者,心与孥是取。永兴逆羲文,不易柳公语。未习鲁公书,先观鲁公诂。平原气在中,毛颖足吞虏。”

沙孟海曾说清人学颜各得其所,“钱南园得其体、伊墨卿得其理、何子贞得其意、翁常熟得其骨、刘石庵得其韵”。何绍基以其独特的“回腕”法执笔,将汉隶飘逸灵动之趣融入颜书骨骼之中,形成了纵横奇崛之美。“浓墨宰相”刘墉“绵里藏针”的笔致深得颜书宽厚丰肥之韵。伊秉绶以貌取神,将颜书之忠魄气度融入隶书、行草创作之中,形成平实凝重、雄健浑朴的书风,他的书风集古朴、阳刚、金石之美于一身,是一种创造性的师承。伊墨卿的隶书与颜鲁公的楷书一样,气度恢宏洞达,非高迈胸次不能及此。