甲午战争中,所谓叶志超逃跑的真相是什么?

题记

甲午战争中,叶志超作为抗日援朝的主帅,一直以来,被钉在“贪生怕死、无能逃跑”的耻辱柱上。甚至认为他是导致中国失败的罪魁祸首。

其实,随着越来越多的历史资料被揭示,越来越多的研究表明:叶志超并不像传说中的那么熊包,也并不是只知逃跑的无能之辈。

笔者根据一些历史资料,复盘一些当时的情况,努力为爱好历史的朋友们提供一此饭余茶后的聊资。

抗日援朝1894年2月15日,因不满朝鲜王室的压迫,东学道领导人全琫准率领东学道徒与非道徒农民数千人,夜攻古阜郡城,宣布起义。

起义声势越来越浩大,抵抗不住义军的朝鲜王室,便向宗主国清廷发出紧急求援申请,要求派兵帮助镇压东学道义军。

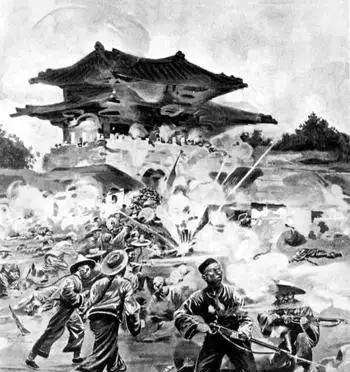

朝鲜东学党起义

清廷答应了朝鲜王室的请求,命令直隶总督兼北洋大臣李鸿章,派兵支援朝鲜。

李鸿章便派遣直隶提督叶志超,带领太原部兵聂士成,率领一支2000人的清军,出国抗日援朝。

这名抗日援朝主帅,过往的战绩十分骄人。

叶志超,生于1838年,安徽合肥人。青年时候就参加团练,作战勇猛,冲锋陷阵,屡建战功。后来转投淮军,在刘铭传账下镇压捻军,积功至总兵。后得李鸿章赏识,留在北洋。1875年,署正定镇总兵;1889年,任直隶提督。1891年,率军镇压热河金丹道教,杀教首李国珍。平乱后,获赏穿黄马褂。

叶志超作为李鸿章麾下最高陆军将领,在国内战争时期,既可猛攻,又可用计,智勇双全。进入朝鲜这一年,他已56岁。

这支2000人的部队,也很不简单。

那个阶段,清军中的精锐,是李鸿章的淮军。而这2000人,是从淮军的精锐中精选出来的。

部队装备了当时最先进的武器:毛瑟1871式步枪和哈奇开斯M1878式步枪等。

在叶志超和聂士成的率领下,清军于6月8日至10日在朝鲜忠清道牙山登陆。

日本,自从1868年启动明治维新后,国力迅速崛起,大有赶超大清的态势。军国主义开始滋生,开始规划吞并朝鲜,侵占中国的计划。

东学党起义后,日本就高度关注朝鲜态势。清军派兵进入朝鲜,日本立即借口《中日天津条约》中“中日有对朝鲜共同派兵权”、《济物浦条约》中“日本有权出兵保护在朝侨民”等条款,陆续派遣日军,从仁川港登陆进入朝鲜——不请自来了。

但清军在牙山刚登陆,朝鲜王室就与起义军达成和“全州和议”,两下罢兵了。

朝鲜王室随后要求清军和日军立即撤回本国。

日本怎肯放弃这个搅局的机会,赖着不走。随后,日本大使大鸟圭介奉命与清廷驻朝大臣袁世凯进行撤兵谈判。

眼看谈判就要达成,日本却在6月15日抛出“中日两国共同协助朝鲜改革内政”方案,提出要长期驻军朝鲜,以协助朝鲜进行改革。

袁世凯与叶志超都感到日本气焰越来越嚣张。分别向清廷提出对策建议。

叶志超向李鸿章提出:当下形势,上策为:速派水陆大军进入朝鲜,掌控大局;中策为:派商轮来牙山,将清军撤回;下策为:守在此地,被动应对。

但李鸿章不希望中日直接产生军事冲突,在努力通过各种渠道与日本进行外交斡旋。以期达成共同和平撤出朝鲜。

接到叶志超的建议,李鸿章与总理衙门几经商量,在7月18日才定下“一面和谈,一面备战”的方针。而入朝增援部队,在7月21日才派出。

叶志超与李鸿章

但是,日本的行动快得超出清廷的想象。

此时,日本大本营已作出决定:先将清军赶出朝鲜,占领朝鲜;再以朝鲜为跳板,进军中国。

7月17日,日朝关于退兵的谈判宣告谈崩。

7月20日,日本驻朝公使大鸟圭介向朝鲜发出最后通牒,要求其”废华约、逐华兵”,并要求48小时内答复。

见朝鲜政府未作答复,日本遂于7月23日凌晨发动政变:突袭汉城王宫景福宫,挟持国王高宗和闵妃,扶植以兴宣大院君李昰应为首的亲日政权,控制了朝鲜政府。

日本进而挟持朝鲜亲日政府,宣布与清朝断交。并“委托”日军驱逐驻朝清军。

成欢之战感觉大势不妙的叶志超,一边向李鸿章提出应对建议,一边将登陆牙山的部队转移到牙山东部较为险峻的成欢驻扎。

7月24日,清廷增援部队江自康1400人到达牙山,叶志超合计3800余人。

叶志超、聂士成在此布下防线:

聂志成坐镇成欢,为核心阵地,左翼是牛歇里,右翼是月峰山。三个阵地“品”字摆开。

因右翼兵力较为薄弱,叶志超便率1000余人退守公州,以为犄角。

聂志成还有更加高明的安排,他在来兵必经之路安城渡南岸的佳龙里,派遣小分队设伏。

叶志超是有先见之明的。

7月25日,日本不宣而战,在朝鲜丰岛海面袭击增援朝鲜的清朝军舰“济远”、“广乙”。丰岛海战爆发。

海战中,日本击沉了清军借来运兵的英国商轮“高升”号。”高升号”共有清军官兵1116人,其中871名淮军精锐全部壮烈殉国。

丰岛海战结束后,陆战部队第五师团指挥官野津道贯中将,通过情报获知清军驻守在成欢,并且人数不多。野津道贯决定立即向清军发起偷袭。

野津道贯,生于鹿儿岛市内高丽町。曾参加戊辰战争和西南战争。1877年任征讨第二旅参谋长。1878年晋升少将,任陆军省第二局局长,同年任东京镇台司令。1885年任广岛镇台司令,晋升中将。中日甲午战争时任第五师师长。是一名有着扎实的现代军事理论基础及丰富实战经验的日本名将。

野津道贯

7月29日凌晨,野津道贯派遣混成旅团4000人,向成欢清军发起偷袭。

但意图偷袭的日军刚到佳龙里,就被设伏的清军发现并给予痛击,偷袭宣告失败。

双方随后展开激战。后来,日军依靠更为先进的散兵线战术,以及工兵壕沟战术下,将设伏的清军压回成欢营地。

日军跟上来后,兵分三路,向清军成欢、牛歇里和月峰山三个营地发起进攻。双方势均力敌,一度打得十分胶着。

后来,大炮——这个被后来称为“战争之神”的重型武器,改变了战局。

对垒的清军和日军,都配备了大炮。

都有大炮,说明双方硬件水平相同。但怎么灵活高效使用,这就属于软件水平了。

清军配备的大炮,安置在固定的位置上。哪里需要炮火支援,就原地调整炮口,在射程范围内瞄准开炮。

但日军的大炮,通过一些技术处理和强化训练,竟然是可以随步兵移动的。

于是,在灵活移动的大炮的帮助下,日军首先攻破清军薄弱处——右翼月峰山。

不断占据主动的日军,于凌晨七点将左翼牛歇里攻破。三个小时后,成欢主阵地被攻克。

叶志超随后放弃公州,与败退的聂志成后撤。

由于朝鲜政府已被日本控制,聂士成率领退兵与叶志超汇合后,绕道汉城,行军千余公里北撤到平壤。

平壤之战1894年8月1日,中日双方正式宣战。

清军命令卫汝贵、马玉昆、丰升阿、左宝贵,分别带领盛、毅、练、奉四路大军,向平壤结集。汇合后,平壤清军达到13000余人。

8月19日,野津道贯的15000人在汉城集结完毕。他立即架设电话线和电报线,建立起下达基层上通东京的空中指挥通道。

由于清军电报系统被破坏,北京并未收到成欢惨败失守的消息。8月21日,本该被问责的叶志超,被北京任命为入朝清军统帅。

四将均向叶志超主张立即反攻汉城。叶志超无奈,只得同意出战。但部队刚出城不远,就因发生“炸营”而撤回平壤。

叶志超以平壤为核心阵地,周围构建几辅助防御阵地:马玉昆在船桥里设防、卫汝贵在城南设防、左宝贵在城北牡丹台设防。内城中景昌门至七星门一线,则由叶志超所部驻守。

9月12日至14日,野津道贯的15000人,从汉城倾城而出,对平壤形成三面合围。

野津道贯还切断了平壤对外的有线电报。平壤彻底和外界失去联系。

9月15日凌晨4点,平壤之战爆发。

成欢之战,叶志超与野津道贯都没有在一线战场。现在,这两个都有丰富作战经验的将领,在平壤正面交锋。

硬刚开始。战斗在平壤的船桥里、三个战区同时开打。

船桥里日军没有讨到好处,但四个小时后城北牡丹台却意外过早失守,并且左宝贵力战而死。

这让叶志超十分不解。原来,一向擅长奇袭的野津道贯,提前布置两支奇兵,绕道迂回到牡丹台的后方,并且发射榴霰弹,大量消灭清军。

牡丹台是平壤城的制高点。而且位于平壤后侧。牡丹台被占领,意味着平壤的后门被封死,清军被切断了退路。

野津道贯由此占据了战略主动。但这支清军精锐之师,仍在浴血奋战。战至下午两点,日军没有再取得新的突破。野津道贯见状,下令暂停进攻。

下午四点,平壤下起了罕见的雷雨。城中的叶志超主持召开紧急会议。

叶志超认为:现在退路已断,再战我方必定一片惨死;而日军也还会付出一些伤亡。与其如此,不如和日军商量:都别打了。平壤我们不守了,不要了,我们撤走。你们可以零伤亡获得平壤。

叶志超说:“根据我多年的洋务经验,一方主动撤守,另一方放弃追击,应该是一种国际惯例。而日本也可以避免不必要的新的伤亡,没有理由不同意我们的提议。”

“如此一来,我们还可保全现存的国家精锐部队,回国再与日军决战!”叶志超补充说道。

虽然有不同意见,但在叶志超的强势主张下,他的意见成为会议决议。

会后,平壤城头竖起了几面白旗。

随后,弃城撤兵、双方停战的协议内容,被以朝鲜平安道闵丙奭的名义写成一封信。然后这封信由一名朝鲜地方小吏送往日军阵地。

这名小吏将信交给见到的第一名日军后,就地返回。

这是最不可思议的一幕——这么重大的一件军事事务,事先与对方高层并无沟通,一厢情愿就去表达,而且是派一名朝鲜地方小官去办理!

拿到这封信的,是一名日军朝鲜通译。他对书信的解读是:清军已经弹尽力竭,很可能连夜逃跑。

野津道贯拿到信后,也作了同样解读。于是,他立即布置对清军的伏击。

在战略没有出错的情况下,细节的确可以决定成败。

9月15日晚8点,清军冒雨成群结队,分批向平壤撤出。

进入日军包围圈后,大量清兵遭遇屠杀。撤退变成大溃败。中伏的清军死亡近2000人,被俘500余人。

叶志超与卫汝贵等人溃退至安州,在安放城北设防抵御日军。数日后,朝廷来电命令叶志超收集溃兵进行整顿,聚焦到义州设防。三日后,朝廷再电李鸿章,命令叶志超撤回国内,到达九连城一带设防。

由于叶志超部队一路回撤,日军没有再受到规模性抵抗,很快就占领了朝鲜全境。

平壤之战

几句闲话重新梳理历史,说叶志超只是个熊包,在平壤弃城逃跑,此后一路狂逃数百里,一直逃回国内的说法,是值得商榷的。但是,叶志超在甲行战争中的很多过错与责任,也是回避不了的。

叶志超和野津道贯,都是国内一流的战将。二人相比,叶志超对于现代战争的理论素养与实战经验,包括情报战的运用等,显然输了野津道贯一大截。

这正如洋务运动对比明治维新——

一个是坚持“洋为中用”,只学习欧美的军事,只学习硬件。结果治标不治本;另一个则是既学习、变革军事系统,又学习、变革体制,标本皆治,全面推进现代文明进程。最后硬件和软件都得到跃升突变。

时至今日,与实现“强国梦”擦肩而过的洋务运动,其深刻的教训,仍然值得我们反思。