明代前期的云南为何被称为矿山上的宝地呢(明代云南叫什么)

明代云南银场的空间分布大体呈现为以大理、楚雄为中心扩散式的开发。具体来说,以大理、鹤庆为核心的滇西地区和以楚雄、临安为主的滇中地区一直是明代白银生产的主要产区,只是相对位置发生过转换。

在明代前期,以大理为主的滇西地区占主要地位,在明代中后期,以楚雄为主的滇中地区逐渐超过了滇西地区,而滇东北和滇南边陲地区的矿业始终处于稳步发展中,虽有个别大场十分重要,但总体上重要性始终逊色于滇中与滇西地区。

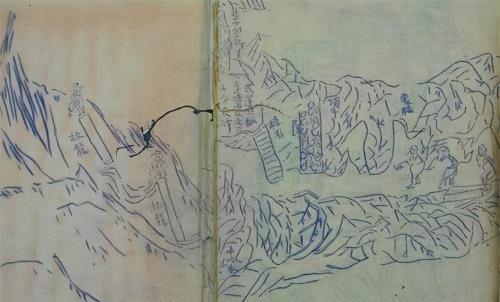

云南明清时期的矿厂分布

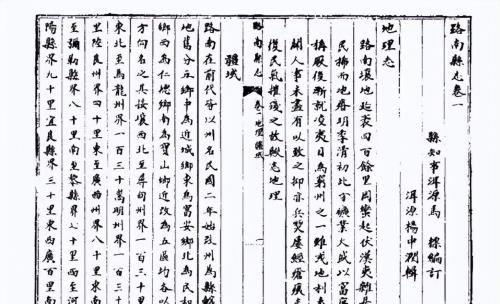

一 路南州的矿厂西部北部研究

路南州的矿点分布,首先是路南北部,这一地区的矿点有围杆山西岳庙、杨家沟、百莲凹、灯笼山、百庄;其次是路南东北部,有阿易林、尖山、清水塘、母鸡厂等矿点;最后是路南南部,由北向南、从东到西依次是散坡、凤凰村、宝源厂、小新厂、莫卜山、泰来厂、红石岩厂、水尾村、来福村这几个矿点。

1 西部

路南北部的西岳庙、杨家沟、灯笼山等矿点,沿围杆山山脉矿带由北向南分布。围杆山、灯笼山等地,距水田、巴盘江较远,多山路,交通方式多为陆运,古代运铜矿为牛马驮运。距石林县城 23 公里,更靠近宜良县,相较于其他山区,交通相对通畅,运输日用品较为方便,农业作物以玉米为主。

围杆山开矿时间最晚为清乾隆时期,《滇南矿产图略》记载乾隆四十三年围杆山定额铜四万八千斤(24 吨),相比于同时期的其他矿点,围杆山规模较大。

综上,围杆山附近的灯笼山采矿冶炼的历史可以追溯到清朝,附近百莲凹、百庄村民的口述可佐证这一结论,且开矿时间晚于围杆山,可能为嘉庆年间,但是开采冶炼规模都小,且不兴旺。

2 北部

围杆山西岳庙以东、路南东北偏北的阿易林村庄,位于石林县城东北的喀斯特丘陵地带,西临石林,东北面是汕昆高速公路,离石林县公路距离约为 11 公里。周围有水田,巴江以西,直线距离约 1124 米。

由于村子中其他村民们对采矿历史一概不知,可推测,如果炉渣真实存在,很可能为清末或民国时期。

尖山与三家村之间有公路,尖山曾挖出原生铜,冶炼面积较大,周围矿点都可以拉到尖山冶炼,地下水丰富,冶炼条件完善。

《路南县志》记载老旺厂曾旺于乾嘉时期,后因矿洞陷落而停歇,说明老旺厂开采年代也较早,可能与尖山相当。周围的几个遗址点距离较近,且交通方便,地下水丰富,早期可能是单独冶炼,比如清水塘石林后面发现的炉渣;后期可能逐渐将开采的矿石拉到尖山冶炼,面积较大,交通也便捷。

尖山、三家村、清水塘一带,开采的历史可以推测最早为清朝。至于开采规模,尖山炉渣面积近两万平方米,是周围几个遗址里规模最大的遗址点。但因为矿洞多水导致停止开采,所以持续时间不长。

二路南州的矿厂西部北部研究

1东部

从路南东北部往东,上蒲草村、冒水洞、大湾箐由北向南、从东到西分布。从冒水洞到大湾箐再到文笔山,车程 10 分钟,公路交通方便。从这几个点的地理信息系统分析可以看出,均坐落在山脉上,由北向南,依次沿文笔山、蓑衣山分布,再往南便到弥勒境内的笔架山。

与这几个村子村民们的交谈中可以推测,这一带的开采时间最早从清朝开始。滕子箐厂在清朝中后期发展较好,所以它们很有可能是同一矿脉。而且,滕子箐最为子厂被发掘,说明当时发掘的可能不止一个滕子箐厂,周围的小矿点也发现了,只是没有登记注册或者规模较小。

所以说,大湾箐冒水洞这些点被发现并开采的时间不会相差太大。从实地调查可知,冒水洞、大湾箐开采规模并不大,蓑衣山没有开采。真正开采规模大的是文笔山一带,上蒲草村的老人们说,文笔山一带连续挖了 40 年,拉到宜良冶炼,而且有铸币厂,可见,要给铸币厂提供定额的矿产量,应有相当的规模。从文笔山到蓑衣山,傍山而立的几个村子可能都用的同一矿脉。

母鸡厂与大湾箐、冒水洞、文笔山、蓑衣山等相距较近。且母鸡厂到冒水洞直线距离一公里,文笔山与蓑衣山由北向南狭窄坐落。东临广昆高速,且各村子地势相对平缓,母鸡厂在文笔山山脚,地势相对缓和,道路畅通,无论是到冒水洞还是大湾箐,都很方便。

2东南部

路南南部的水尾村和来福村,《路南县志》记载水尾厂在南区九十里,山势高耸。根据现代地图分析,从水尾村至石林县城,走北水段北水公路,全程 40.5 公里,与县志记载 90 里相差不大。

从民国地图分析可知,水尾村所在点,等高线密集,表明陡坡较多,且海拔较高,与县志中“山势高耸”相符。

水尾村距大来福村直线距离 3 公里,但是要走公路实际距离 6 公里左右,且山势较陡,基本排除两地之间运输冶炼的可能性。由于水尾村海拔高,陡多,所以附近冶炼点基本不可能向水尾村组织运输,即使存在,也仅限于外运。

县志中记载水尾村尚未开采,可能清末至民国没有再开采,之前是有过开采历史的,但之所以县志如此记载,且水尾村村民对矿冶历史模糊,只能说明水尾村最晚在道光之前采过矿,停止时间已经很长,且规模不大,也许产量也没有达到政府要求,所以史料也没有对此地有丰富的记载。

一 易门县的矿厂分布研究

1 易门矿冶概况

易门位于云南中部地区,玉溪市西北,西临楚雄双柏县,南连峨山彝族自治县,北接禄丰县,境内有两条贯穿南北的山脉,遍布矿脉,分别是老黑山与狮凤山,矿产资源丰富。《易门县志》记载,铜矿主要分布于县西绿汁江沿岸,北起小街乡狮子山、歪头山,南至炉房、易都厂。县中部铜矿插花分布,含矿地层主要是昆阳群落雪组,其次是因民组及绿汁江组。

易门铜矿的开采年代曾有记载,明朝末期就有“立木匾开槽”之说,但比较笼统,且证据不足。清代,滇中地区许多铜矿点都曾先后开发,易门地区的香树坡厂、义都厂、万宝厂三大厂区也在此期间初具规模,其中开采时间最早的是香树坡厂区,最初属楚雄府管辖,乾隆四年初开,但没有形成管理规模。

明清易门县疆域图,可以看到三个厂区的地理位置与行政区划,尽管地域区划归属先后不一,但是在乾隆 42 年之后皆归属易门县管辖,此后,三地的开采、冶炼、运输等事皆由易门县知县统管或兼管,行政区划的变动,一定程度上促进了矿厂的管理。

当时不仅矿厂遍布,且产量丰沛,交通运输道路也十分拥挤,多为牛马驮运,可见当时易门县矿业发展的繁荣盛况。

2易门遗址点分析

实地考察古驿道、茶马古道等,复原出了易门县内的矿运路线,以香树坡厂为主的矿区,从各厂运至省城,汇合于楚雄新街;以万宝厂为主的矿区,从永靖哨出发,过绿汁江到达省城,运至竹子哨;以义都厂为主的矿区,从山塘哨出发,顺绿汁江河谷沿岸哨点,运至竹子哨,汇于双柏县新街。易门县内矿区皆集中运至楚雄双柏县新街,最后统一外运至寻甸店。

乾隆九年复开后,矿区年产量 10 万斤,规模较大;万宝厂次之,文献记载开采年代为明万历年间,规模不大但初具雏形,乾隆三十六年兴旺,年产量 15-30 万斤,达到鼎盛;义都厂矿区初开采时期为乾隆二十三年,开采初期产量便达到 8 万斤,相对规模较大,矿区的开采历史一直延续至今。

总体而言,空间分布上分为两块,一是以万宝厂为主的北部;二是以香树坡厂区为主的中南部;时间上分为明代中期,和清代中前期,由于北部的矿点在清中期开采过剩,所以逐渐衰竭之后向南部发展,也进一步说明峨山县的开采时间晚于易门。

二东川区的矿厂分布研究

1东川府地理概况

东川的地貌特征是山高谷深,地势陡峻。河谷盆地面积小,仅占总面积的 2.7%;山地面积大,占总面积的 97.3%,其中坡度大于 35°的陡急险坡地占了总面积的 29.1%。境内有 2 条南北走向的山脉,13 条蜿蜒陡峭的山梁,分别归属乌蒙山、硔王山脉。

大牯牛寨山是乌蒙山脉的主峰,海拔 4017 米,位居小江东侧,整个山脉南延寻甸县,北至会泽县的小河口,是小江与牛栏江、小江与以礼河的分水岭。硔王出脉的东川段,由四山五梁组成。

即硔王山、轿子山、落鹰山、观音山。其中轿子山为硔王山脉的秀峰,海拔 4223米,景色迷人,动植物众多,被称为滇东地区动植物的基因库。

火石梁子是硔王山脉的主峰,海拔 4344 米,位居小江西侧,沿寻甸、禄劝与东川交界延伸到金沙江,是小江与普渡河的分水岭。

硔王山系东川段的 5 条山梁其实是五股支脉,由它分出的山梁有几十条,梁中被称为山的又有数十座,形成山外有山、梁外有梁的格局。

2东川府历史沿革

雍正元年(1723 年),清政府为了恢复矿业,允许矿民自由买卖部分余铜,使矿民有利可图。自此,东川产铜大增,尤以汤丹厂、碌碌厂、大水沟厂发展迅速。乾隆年间东川铜矿发展到达顶峰,同时,京运路线也随之修缮。乾隆 7 年,政府疏濬金沙江水道,为东川铜京运提供了极大的便利。

8 个矿点沿普渡河、小江、以礼河等金沙江水系分布,坐落于乌蒙山脉与硔王山脉。其中,以汤丹厂为代表的大矿区开采时间最早,可追溯至明万历年间,兴于乾隆四十二年。

开采规模大,五个子厂分供产额,产量较大,且持续时间长;茂麓厂开于乾隆三十三年,普腻子厂开于嘉庆三年,持续时间长。茂麓冶炼规模大,冶炼炉繁多,铜年产 28 万斤。

这一区域内的矿点时空分布大致分为两部分,一是以汤丹厂为主的东部小区,时间为明代中期;二是以茂麓厂为主的西北部区域,开采时间为清代前期。总体而言,东川地区矿厂开采时间为明清,矿点分布范围广,采冶规模大且持续时间长。

免责声明:本文内容由互联网优秀作者用户自发贡献,本站仅提供存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请与我们取得联系举报,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小楠创作整理编辑!